100年以上の謎が明らかになりました。

OIST=沖縄科学技術大学院大学の研究チームは、カクレクマノミなどのクマノミ類とイソギンチャクが共生できる理由を解明しました。

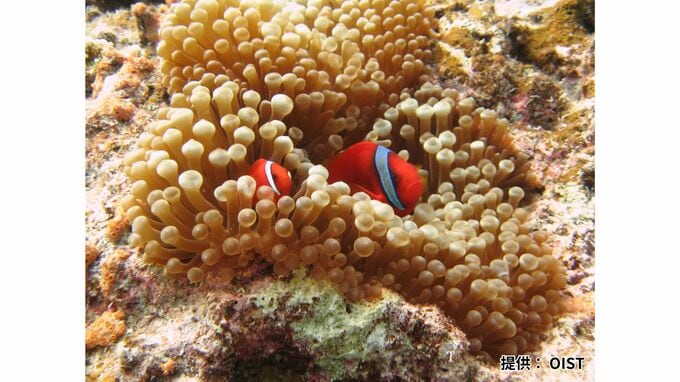

イソギンチャクの触手の中で気持ちよさそうに過ごすクマノミ。イソギンチャクの触手には身を守るための毒針があるため、なぜこの2つの異なる種が共生できるのかは、クマノミが発見されてから100年以上謎とされていました。

こうしたなか、ナターシャ・ルー博士とOISTの研究チームがカクレクマノミなど県内に生息する6種類のクマノミ類とイソギンチャクを調査し、共生できる理由を解明したということです。

OISTによるとクマノミ類が進化する過程で共生するイソギンチャクの毒針細胞を発射させないために皮膚の粘液に含まれる糖分子=シアル酸を低く保っていることを発見したということです。

また、イソギンチャク自体も粘液中のシアル酸を持たないことが分かり、これは自らを刺さないようにするためだと考えられるということです。

さらに、共生の準備ができていないクマノミ類の幼魚のシアル酸は通常値のためイソギンチャクに刺されてしまうということですが、その後成長し、白い縞模様とオレンジ色の体色を発達させる段階でシアル酸の値が低くなり、安全にイソギンチャクと共生できるようになるということです。

OISTの海洋生態進化発生生物学ユニットのリーダー、ヴィンセント・ラウデット教授は、「共生を研究することは、複雑な生命の基盤を理解するための鍵となる。これらの重要な分子の役割を特定することは大きな転換点となり、実験的介入を通じてその調整メカニズムの詳細を明らかにすることができるだろう」とコメントしています。

この研究成果は、2月15日付けでイギリスの科学誌「BMCBiology」に掲載されています。