全国的に「若者の献血離れ」が課題となっています。沖縄県は、10代から30代の若年層が減少傾向にあり、2023年度は全体の35%にとどまります。40代以上で沖縄県の輸血医療を支えているのが現状です。

そうしたなか、国籍に関係なく献血に関心をもってもらおうと普及啓発活動に取り組むネパール出身の留学生がいます。なぜ留学生が献血にただならぬ情熱を注ぐのか。男性の思いを取材しました。

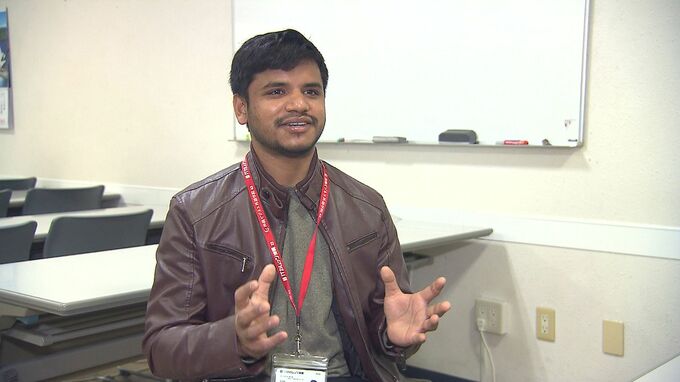

那覇市の専門学校に通う、ネパール出身のサハ・ラフル・クマルさん(26)。2019年から沖縄で日本語や国際ビジネスについて学んでいます。

大学進学を控え学業に励む傍ら、もうひとつ打ち込んでいるものがありました。それは「献血」です。

▼サハ・ラフル・クマルさん「今日で46回目ですね。ネパールと日本で合わせて46回目です。自分の行いで誰かを助けることができたらいいかなと思っています」

現在、47都道府県をまわって献血をする「献血行脚」に挑戦中。今月までに全国26か所で実施しました。献血へのただならぬ情熱。その出発点は、ネパールでの体験にあります。

親元を離れ、都市部の高校に通っていた際、帰省のためにバスを待っていると、1本の電話がかかってきました。

「知らない番号から電話がかかってきて、とても心配そうな声で病院に入院してる私のお母さんのために献血してくれませんかという内容でした」

以前ボランティアで、献血の啓発活動に参加したラフルさん。そのことを聞きつけた人が、家族を助けてほしいと頼んできたのです。

「すぐには返事はできませんでしたけど、やっぱりその人のお母さんの(話を)聞いたから、亡くなったら(自分も)きっと悲しいだろうと思いました」

迷った末に帰省を延期して献血に協力。「自分の行動で救える命がある」と目覚めた瞬間でした。その後、留学先の沖縄でも献血しようとしますが…外国人のラフルさんには大きな壁が。

▼県赤十字センター大城正巳さん「言葉の壁があったものですから、なかなか献血って気分不良を起こしたりすることもあって、その時に意志が通じないとなかなか対応が難しいので」

国籍に関係なく献血することの重要性を伝えようと、ネパール献血者協会を立ち上げ、さまざまなイベントを通して普及啓発につとめてきました。そして今回新たに企画したのが卒業記念の献血イベントです。