6400人以上が犠牲になった阪神・淡路大震災から17日で30年です。石川県穴水町の中学校では、生徒たちが当時の話を聞きながら防災の大切さや支援に感謝する授業が行われました。

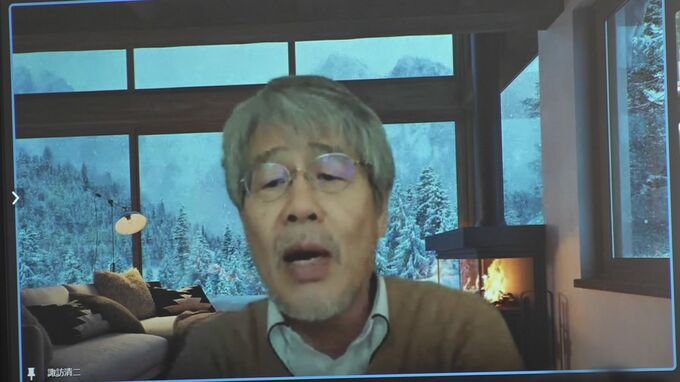

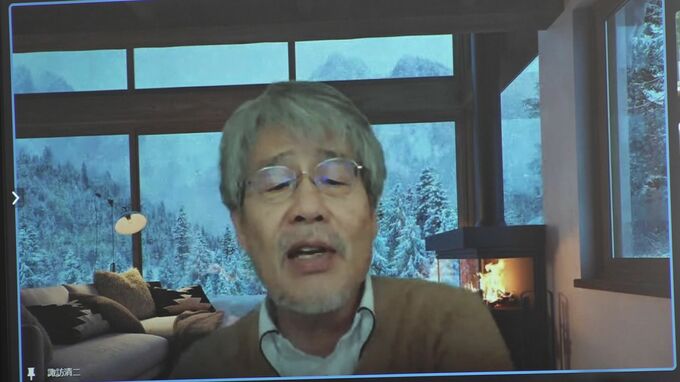

兵庫県立大学・諏訪清二客員教授「阪神間?はね、みんな地震がないと思っていたんです。揺れてもほんのちょっとだけグラっと揺れたらもう怖いみたいな感じだったんですね。あの時もこれで終わりかなと思った瞬間にドーン!ドーン!ドーン!と3回ほど聞いたような記憶が僕にはあります。それからコンクリートのマンションがミシミシと音をたてだしてこれは大変だと…」

阪神・淡路大震災が発生した当時の話を真剣に聞く穴水中学校の生徒たち。

2024年の能登半島地震の際は全国各地から支援を受け、特に兵庫県からは神戸市水道局の協力で学校の水道が使えるようになりました。

オンラインで30年前の話をするのは当時、高校教師だった兵庫県立大学客員教授の諏訪清二さんです。

兵庫県立大学・諏訪清二客員教授「街はもう焼けたり崩れたり、列車が止まって、歩いて通勤してました。あるいはバスは動くんだけど交通渋滞で全然進まない」「思い出すと辛くなるんですよね。皆さんもそうじゃなかったですかね?1月1日ずっと地震のシーンばかり流れるきつくなかったですかね?私は去年の1月1日の能登半島地震の映像はきつかった、しんどかった。阪神・淡路大震災で被災した人たちに聞いたら多くの人がねもう見とられへんわと…」

また、生徒たちは能登半島地震の後に穴水町に派遣されている神戸市の職員たちと、一緒におにぎりを握るおむすび給食を味わいました。

生徒「「感謝の気持ちを込めて握りました」「当時は携帯電話もなかったのに安否確認とかすごく大変そうですごいなと思いました」「高校生ぐらいから色んなボランティアに取り組めるので、そういうボランティアに積極的に取り組んでみようかなと思いました」

30年前の被災地から受けた支援で復興へ歩み始めた能登。

今度は自分たちが恩返しをする番だと、中学生に新たな思いが芽生えたようです。