100年以上続く伝統の石拾い

100年前というと大正時代に遡ります。そこから現代まで歴史と伝統を繋いできた神聖な石拾いを取材しました。

9月10日、山梨県北杜市白州町の神宮川の河原に何やら大勢の人たちが集まっていました。

その光景はまるで砂浜で潮干狩りしているようで…

三浦正則アナウンサー:

こんにちは、皆さん何をしているんですか?

北杜市白州ふるさとづくり市民運動推進協議会 白砂勇さん:

この秋に明治神宮に奉納する白玉石の採取をしているんです。

河原の石が明治神宮に!? 一体どういう関係があるんでしょう!?

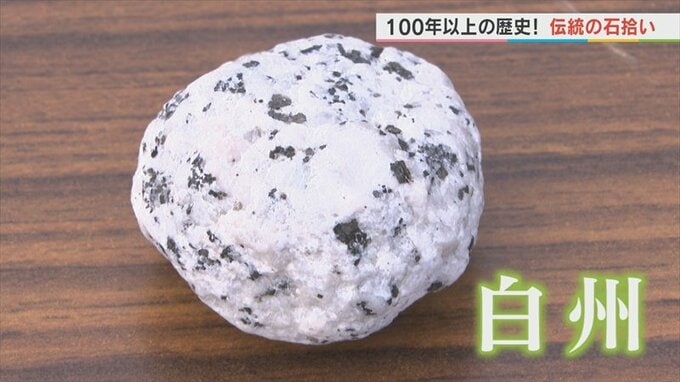

皆さんが一生懸命集めていたのは河原にある石。

実はこれは「白玉石」と言って、毎年、白州町から約130km離れた東京渋谷の明治神宮に奉納されているものなんです。

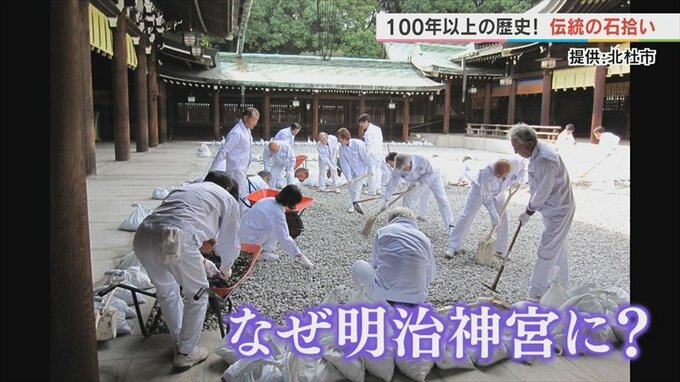

なぜ、明治神宮に奉納されているのか?

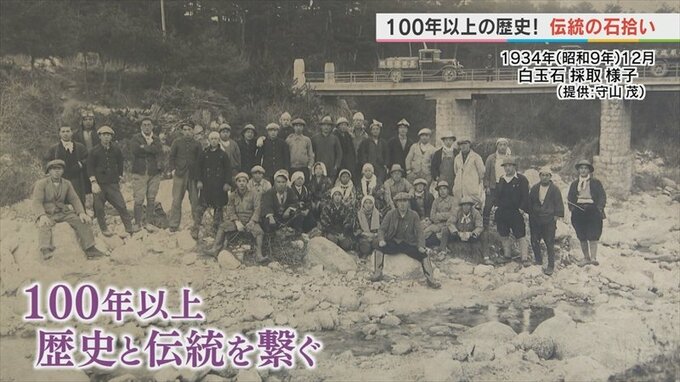

それは102年前に遡ります。

白砂さん:

大正9年(1920年)明治神宮の創建にあたり奉納する白玉石を業者が全国で探していて、ここ白州町の白玉石が素晴らしいものだということで採取されたんです。

この地域の白玉石は日向山や鞍掛山付近などから流れ出る神宮川の水で磨かれた花こう岩のこと。

その純白さは、まさに地名の「白州」という名前にも由来する白さを表しています。

その美しさが評価され、明治神宮の創建後、本殿の中庭に奉納されるようになったのです。

以降、この白玉石採取は大正、昭和、平成、令和と100年以上にわたって歴史と伝統を繋いできました。

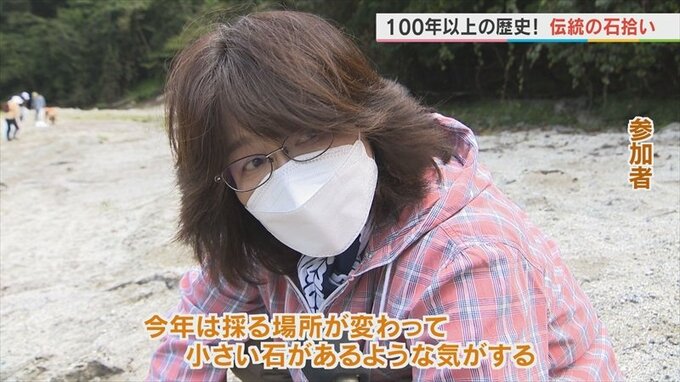

2022年の今年は地元の町民や企業関係者およそ90人が河原の砂に埋まっている石を探していました。

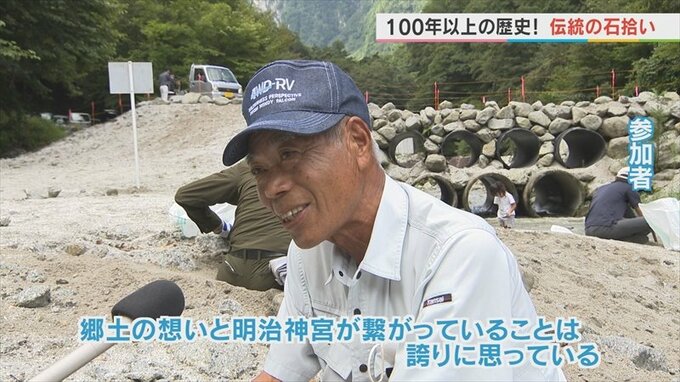

参加者:

今年は採る場所が変わって、小さくて良い石があるような気がする。

参加者:

郷土の想いと明治神宮が繋がっていることは誇りに思っている。