決裂に終わったNPT=核拡散防止条約再検討会議から1か月。

岸田総理は『世界の若者を被爆地に招く』ため、国連に ”1千万ドルを拠出する”ことなどを表明しました。

核軍縮が停滞する中、注目されているのが「教育の力」です。

これまで培ってきた「平和教育」を更に発展したものにしていくために今、被爆地に求められる役割を考えます。

■ NPT不機能の中で注目される”長崎の平和教育力”

長崎総合科学大学 大矢 正人 名誉教授:

「核兵器なんかにお金使うべき時ではない。地球温暖化とか環境問題にもっともっとお金を使って」

9月26日はNPT再検討会議の閉幕から1か月、そして国連が定めた「核兵器全廃のための国際デー」でした。国連が第1号決議で「核兵器廃絶」を掲げて76年、その目標は達成されないまま、世界はロシアによる核の脅しに直面し、核兵器使用のリスクは冷戦後、最大にまで高まっていると言われています。

記者:核兵器問題に興味は?

長崎市内の高校生:「あります」「核は絶対に使わせてはいけない」

長崎市出身の市民:

「平和教育で習ってきたので。あっていいものではない。核兵器自体が」

「小学校の時とかに習ったことがまた起きないように」(平和教育)「受けました」

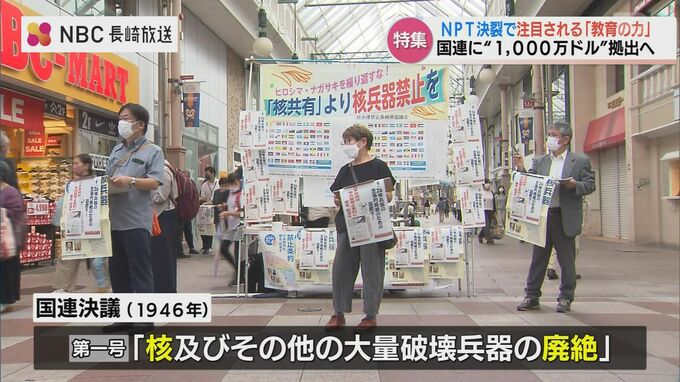

長崎県内ではすべての子供達に対して行われている「平和教育」。

NPTが機能していない今、長崎が続けてきた「教育」の力に注目が高まっています。

(NPT再検討会議)

ロシア代表 発言:「ドキュメントについては、コンセンサスが得られなかった」

今回の会議は採択寸前までいきながらロシア一か国の反対で決裂しました。

各国が自国の利益ばかりを優先し、核軍縮が進まない現状を打破するため「若者の教育から再出発」しようとする動きが強まっています。

■ 被爆地だからこその”軍縮教育”

『軍縮・不拡散教育』被爆の実相を学ぶ平和教育を発展させ、国際情勢を踏まえた具体的な取り組みについても考えていくものです。

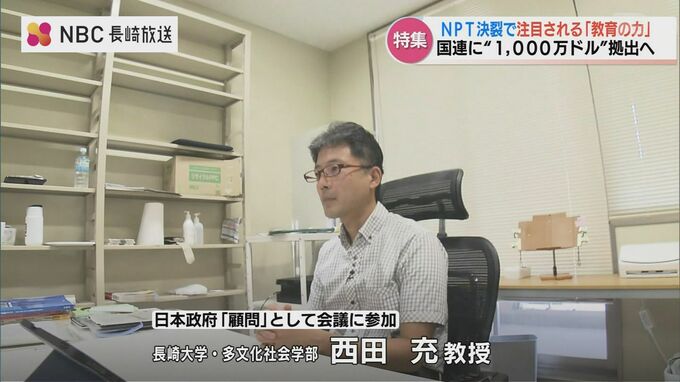

今回、日本政府の顧問として会議に参加した長崎大学・西田充教授は被爆地だからこそ「軍縮教育」に取り組む重要性を訴えています。

長崎大学多文化社会学部 西田 充 教授:

「軍縮がなかなか進まないことからすると、教育がそもそも必要だとか、根本的な所からやっていく必要があるという認識の高まりはある。

被爆の実相だけではなく、現在の安全保障環境のもとで何ができるかを考える。

そういうことをやっていくことで、さらに被爆地からのメッセージが重みを増す、重層的なものになると思う。

(NPT再検討会議)

岸田総理 発言:「国連に基金を設立するために 1,000万ドル拠出する」

岸田総理は今回の会議で世界の若者を被爆地に招く『ユース非核リーダー基金』を国連に創設するため1,000万ドルを拠出すると発表しました。

外務省によると、この1,000万ドルはまだ国連に渡っていません。

現在、内容について『調整中』で、将来的には ”被爆地で教育を受けた若者のネットワーク” を構築し、核兵器廃絶への道につなげたい考えです。

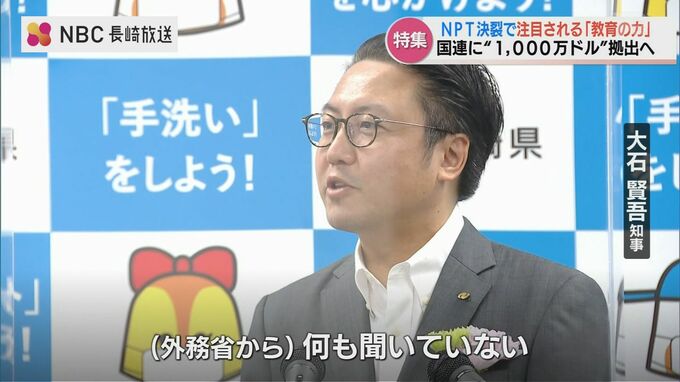

大石 賢吾 長崎県知事:

「何も聞いていない。次世代のリーダーを育てるために現地に派遣するという内容も確かあったので、長崎に、という事であれば受け入れたい。もし提案の余地があれば検討したい」

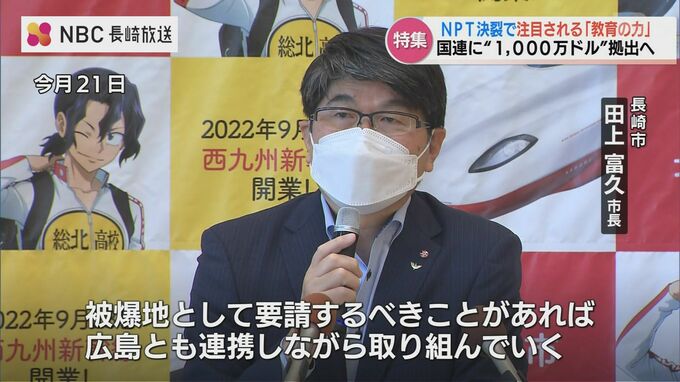

田上 富久長崎市長:

「被爆地として要請するべきことがあれば、広島とも連携しながら取り組んでいくことになると思います」

■ 長崎が取り組むべき『軍縮・不拡散教育』とは?

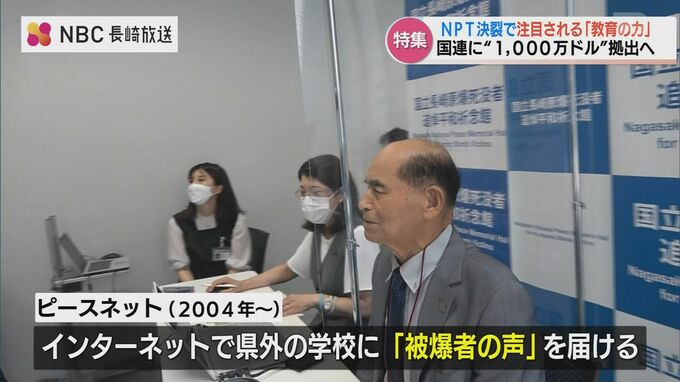

追悼平和祈念館は、2004年からインターネットを通じて被爆者の生の声を届ける「ピースネット」に取り組んでいます。

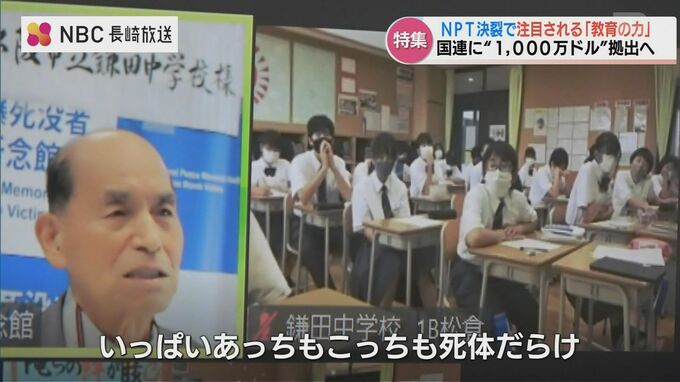

この日、講話したのは、14歳の時爆心地から1.1キロの三菱兵器大橋工場で被爆した早崎 猪之助さんです。

早崎さん:

「いっぱいあっちもこっちも死体だらけ。胸に手を当てて山田君山田君と呼ぶと胸の皮がつるっと剥ける。何だ死んだのか?そんなつもりじゃなかったと泣いてわびたけどもう仕方がない」

当時の写真も示しながら、昨年度は長崎県外の学校に55回実施しました。

「世界の核情勢」については質問があれば対応する形です。

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館・葉山 沙代子さん:

「生徒さんから軍縮とかNPTとかを含めた質問が最近多いなと感じる」

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館・篠塚 寿美香さん:

「ウクライナ(侵攻以降、質問が)増えた」

爆心地に近い長崎市立城山小学校。

6年間を通じて原爆を学ぶ城山では、修学旅行で訪れる他校の児童を6年生が案内します。

この日のゲストは佐世保市立江迎小学校です。

城山小学校の児童:

「被爆から21日後の8月30日、夕方、3階の崩れたコンクリートの中からお母さんによって発見されました」

「その後も何度も工事を繰り返してきましたが、破損がひどく、危険建造物としてフェンスで囲まれ立ち入り禁止となってしまいました。

僕たちはこの被爆校舎を残していかなければなりません。そのために世界や未来へ平和のバトンをつなげていこうと思います」

長崎の平和教育。それは被爆者の苦しみに寄り添いながら行われてきました。

江迎小学校児童:

「小学校に帰ったら沢山まとめて1年生から5年生に発表したいです」

城山小学校児童:

「平和の大切さをつなげていって、小さい力かもしれないけど世界中につなげていけたらといいなと思っています」

平和の心を育みながら、安全保障の問題についても自分事として捉え、考える教育につなげていけるか?

世界の若者と一緒に核軍縮の停滞を打ち破っていく教育プログラムの構築が期待されます。