超弩級戦艦「武蔵」。この船を建造した造船所がある長崎市の人にとってその名前には兵器であることを超越した特別な響きがあります。そして2024年は「武蔵」が沈没して80年の年でした。空前絶後の武装と防御を備え”不沈艦”と呼ばれた武蔵は何故、何の戦果も挙げることなくあえなく沈没してしまったのか?NBCでは1995年、元乗組員や日本海軍の幹部、そして造船部門のキーマンとされる人たちを取材して「武蔵」とは?そして、その意外な”弱点”を取材し放送していました。その後の取材結果も加えて沈没から80年の年、改めて戦艦「武蔵」に迫ります。

集中防御方式の思想

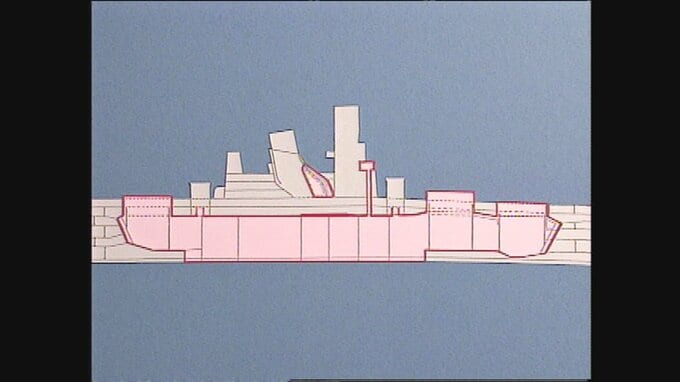

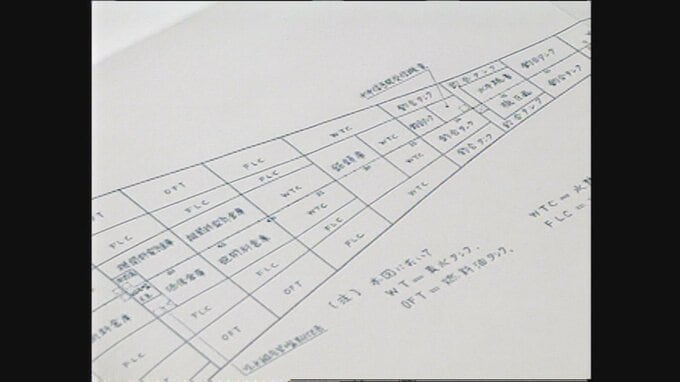

「武蔵」は機関や弾、火薬庫のある心臓部だけを厚い装甲板で集中的に防御し、装甲板を張らない前と後ろの部分は防水隔壁で多くの防水区画に分け、浸水の拡大を防ぐ思想で建造された。

「武蔵」の防水区画は1147区画にも達した。徹底した集中防御を施した「武蔵」。これで完璧な不沈戦艦になるはずでした。

これは沈むわけがない・・

「武蔵にあがった時はね、まるでテニスコート」。戦時中技術中尉だった西島輝彦さんは艦船の修理をする工作艦「明石」に乗船。「武蔵」「大和」両艦に乗船の経験があり、戦後は三菱重工を退職後、「武蔵」に関する多くの資料と多くの証言を集めてきた。

「テニスコートのはるか向こう側にブリッジがそそり立つようでね。いや、大きな船だなという風な印象受けましたけどね。もうこれは沈むわけがないと風に思ったんですけど」。

大和型戦艦のアキレス腱

ところが、そんな西島さんの考えを一変させる事件が起こった。1943年12月、「武蔵」と同じ型の戦艦「大和」はトラック島付近でアメリカの潜水艦から魚雷攻撃を受け1発が船体後部の第三砲塔付近に命中した。それは気づかない乗組員もいたほどで、小さな被害だと思われていたが。

「調査させられたんです。この魚雷の当たったとこ見たら、ちょっと私は傷があったように思うんですけどね。装甲板の位置は全然動いてないと。ところが、装甲板の内部にね、海水がだっと流れて、水が入ってるわけですね」。

魚雷命中の被害は思った以上に甚大で「大和」は浸水のため第三砲塔火薬庫が使用不能になった。ただ、外観上はわずかな傷で装甲板も位置は変わっていなかった。

なぜこんな被害が?大和型戦艦の心臓部は最大41センチの分厚い装甲板で固く守られている。1発の魚雷程度でこの部分に水が入ることはあり得ないはずだった。ところが魚雷の衝撃で装甲板をつなぎとめていた鋲が飛び、装甲板はつなぎ目から1度内側に入り込み、隔壁に穴を開け、そのあと自分で元の位置に戻っていたのだ。このため海水が3000トンも侵入。「僕ら大体「武蔵」「大和」とトラックで見た時は、もうあれは絶対に沈まないもんと。もうこれさえあれば日本の海軍はもう戦勝間違いなしと思ったんですけど、3000トンの水が入ったの見てね、やっぱり浮かんどるものは最後には沈むのかなと。そうするとやっぱり「武蔵」ともひょっとすると、ひょっとするなと」。

分厚い装甲板はパーツごとに造られていてそれをつなぎとめていたのが鉄製の鋲。装甲板自体は破壊されなかったのだがつなぎとめる鋲の強度が十分ではなかったのだ。装甲板の継ぎ目。これは不沈戦艦「武蔵」「大和」の大きな欠陥、アキレス腱だった。(NBC長崎放送 長征爾)