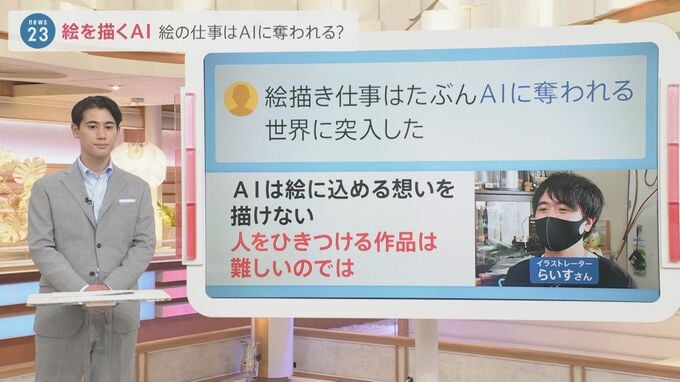

■絵の仕事はAIに奪われる世界に?

国山キャスター:

この画像生成AIが今後、人にとって代わるのかどうか。

ネットでは「絵描き仕事はたぶんAIに奪われる世界に突入した」という声もありました。

一方で、今回取材させていただいたイラストレーターのらいすさんは「AIは絵に込める想いを描けない。人をひきつける作品は難しいのでは」とも話していました。

私は絵心まったくないんですが、確かに両者の意見は分かるような気がしていて、これぐらいのクオリティならAIがやってしまうだろうという感覚もありつつ、人間味などはなんとなく出ていないような気がします。

小川彩佳キャスター:

なんの言葉を投げかけても、そこは読み取ってくれない?

国山キャスター:

単純に単語を並べているだけなので、なかなか表現するのは難しいのかなと。

小川キャスター:

AIが作った絵をもとに人間が新たな発想をして、新たな絵に転換していくということはあるのかなと感じます。

この先、絵の仕事がAIに奪われるということが起きていくと思いますか?

慶應義塾大学 宮田裕章教授:

こういう技術が世の中に浸透することは止められないと思います。

似たような事例として写真。スマホのカメラの性能が上がったことによって撮影技術をもとに仕事をしていた一部の写真家の仕事は奪われました。ただ、それによって表現のレベルが上がって、写真で共有する文化が生まれている。まだ、写真の中で感情表現するプロフェッショナルはいる。今回、実は私もAIのチームと使ってみたんですけど、言葉を紡ぐセンスによって全然違うんです。そうすると絵の技術の上に成り立つ表現だけじゃなくて、言葉を紡ぐセンスでイメージを作る。こういう新しいクリエーションも生まれてくるんじゃないかと思います。

小川キャスター:

言葉のセンスが大事になってくるということですね。

国山キャスター:

世界中の人が同時にアートを共有しているので、そこでコミュニティが生まれるのかなと。

慶應義塾大学 宮田教授:

インタラクティブの中で同時にみんなで作る。こういうアートも新しく生まれそう。

国山キャスター:

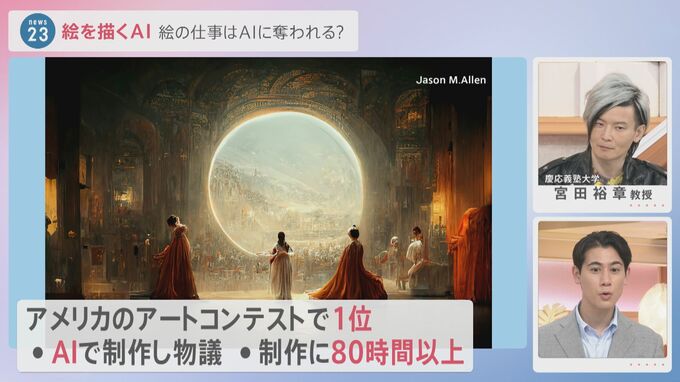

アメリカでは、アートコンテストで1位を獲得しました。AIを使って描かれたことがわかり物議を醸しているんですが、大会のルールにAIについての言及はなく、制作者は完成までに80時間以上費やしていると。これをどう捉えるか。創作活動だと言えますから。

小川キャスター:

80時間以上何をしていたのか…

慶應義塾大学 宮田教授:

恐らくAIの言葉の紡ぎ方。これがハセンさんの30分を拡大するような時間ですけど、これが専門家のなかでも議論になっていて、これがアートだという話もあるし、技術を無制限に開放するとフェイク画像が作られすぎてしまうので、ある程度制限した方がいいのではないかという議論もあります。

そういったものも技術で解決できるのではなく、つまり普通に撮った写真や自分で描いた画像とAIで作ったもの。これに証明書を埋め込むことによって見分けをつくようにしながら、みんなで共有していくという文化もこれからできていくのかなと思います。

小川キャスター:

アート界に革命が起きているのでしょうか。