宮崎県が公表した新幹線整備3つのルート案に関する調査結果について、具体的に見ていきます。

まずは、示されたデータを改めて確認します。

現在、宮崎市から博多駅までの所要時間は九州新幹線を利用すると3時間51分となっていますが、日豊本線ルートが整備されると1時間38分、鹿児島中央先行ルートは2時間12分、新八代ルートは1時間24分となる見込みです。

続いて、整備費用です。

日豊本線ルートがおよそ3兆8100億円、鹿児島中央先行ルートがおよそ1兆600億円、そして新八代ルートがおよそ1兆5000億円となっています。

そして、新たに示されたデータ、将来の需要ともいえる1キロあたりの1日の平均乗客数は、日豊本線ルートは1万2416人、鹿児島中央先行ルートは5701人、新八代ルートは8710人と推計されています。

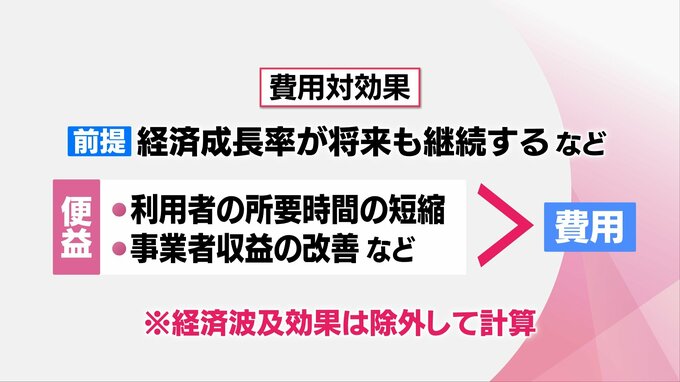

気になる整備の費用対効果については、経済成長率が将来も継続するなどの前提では、いずれのルートも「利用者の所要時間の短縮」、「事業者収益の改善」といった便益が、費用を上回るという算定結果が得られています。

ただし、この便益には、新幹線ができることによる経済波及効果は除外して計算されています。

そして、4日に行われた県議会常任委員会では、議員から新幹線が本当に実現するのか質問が相次ぎました。

常任委員会の県側と議員の具体的なやりとりです。

(黒岩保雄議員)

「国から県に対して、宮崎県の意思を確認される機会はあるのか、どのルートがいいかなどについて」

(宮崎県総合交通課 河村直哉課長)

「国交省の見解としては、まずは、整備新幹線の(他県の)3ルートで完成していない部分があるので、まずは、そこの完成にめどをつけるということを繰り返し言っている。(県内通る新幹線は)少なくとも今すぐ何か動きがあるわけではない」

(丸山裕次郎議員)

「今後、何年後にはちゃんと宮崎県として『このルートのうち、これを先にやりたいんだ』ということを決めないと、絵にかいた餅に、調査しただけになってしまうから、いつぐらいに『このルートでいこう』というのを行政としては考えているのか」

(宮崎県総合交通課 河村直哉課長)

「具体的に、今後の新幹線整備、国全体としてどう動くのかというところも特になければ、具体的に何年後にこのルートをというところを設定するつもりはない」

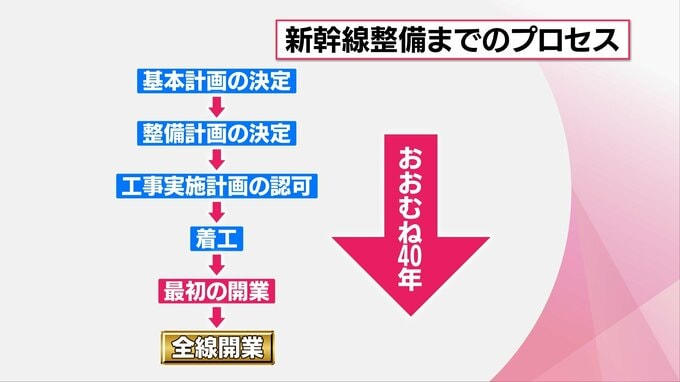

そして、もう一つ知っておかなければならないのが、新幹線の実現までのプロセスです。

新幹線整備には、「基本計画」の決定から3段階のプロセスが必要になりますが、過去の事例をみてみると、「整備計画」に格上げされても、最初の「部分開業」までにはおおむね40年の期間がかかっています。

調査は、県民の機運を高めようと行われたものですが、数十年後まで、どのように県民の関心を保っていくのか、そして、今求められている事業なのか考える必要がありそうです。

※MRTテレビ「Check!」12月4日(水)放送分から