筆者の目の前にあるのは106ページにわたるドキュメント。1997年の山一証券の「自主廃業」に至った経緯が詳細に綴られた転落の記録である。

作成したのは、まだ「第三者委員会」という言葉さえない時代に、真相究明に立ち上がった社員の調査チームだった。その物語は、元読売新聞の清武英利氏の名著「しんがり 山一証券最後の12人」で克明に記されている。

当時、司法記者クラブに所属して東京地検特捜部を取材していた筆者は、「調査報告書」の内容に衝撃を受けた。

特捜部の捜査でも判明していない核心に迫る関係者の証言や、損失隠しの新事実が随所に盛り込まれていたからだ。「調査報告書」は山一元社員ら100人以上からのヒアリングをもとに、破たんに至る生々しい経緯を浮き彫りにした。

「しんがり」たちを弁護士として支え、実際に「調査報告書」を執筆したのが、当時42歳で民暴対応が専門の“マチベン”国広正弁護士であった。

この中で国広は、当時は絶対的な権力者だった「大蔵省」の責任を厳しく指摘した。これに対して周囲は「大蔵省に睨まれて大変な目にあうのでは」と心配した。

しかし、国広にとって書かないという選択肢はなかった。当時、国広はどんな思いで大蔵省の関与にまで踏み込んだのか、今だから明かせる本音を聞いた。

大蔵省の責任に踏み込む

山一証券の「社内調査報告書」が公表されたとき、世間が驚いたのは、トップエリート官庁「大蔵省」の監督責任にも切り込んでいる点であった。

経営破たんの原因はもちろん山一証券にあるが、絶大な権限を持つ監督官庁である大蔵省がなぜ山一の「損失隠し」を黙認したのか、目をつぶってきたのか、報告書は大蔵省の関与についてリアルに描き出していた。

1991年は激動の年だった。大手証券による「損失補てん問題」が発覚し、野村証券や日興証券では広域指定暴力団「稲川会」への不正融資も明らかになり、野村の権力者だった田淵節也会長、田淵義久社長、日興の岩崎社長ら大物が相次いで辞任したのである。

その4大証券の一角、山一証券は「東急百貨店」との間で、やっかいなトラブルを抱えていた。巨額の損失を、どちらが引き取るのか激しく対立していたのだ。

「東急百貨店」は、バブル投資で損害を出していたが、「飛ばし」を引き受ければ、一定の利息を受け取ることができるため、山一と高い利回り保証契約を結んで、積極的に「飛ばし」を引き受けていたのだ。

しかし、1992年からの法改正で「損失補てん」が禁止されるため、山一は契約を履行できなくなり、「東急百貨店」から損失を引き取るよう、催告状が届いていた。

「(飛ばし)の有価証券を簿価で引き取り、利息分を含め318億円を返せ。返済しない場合は東京地検特捜部に行平社長らを詐欺罪で告訴し、メディアに全容を公表する」

さらに山一は、「東急百貨店」から民事訴訟を起こされる恐れもあった。

両社の交渉は難航していた。この対応にあたっていたのが、東大卒のエリートで“山一のプリンス”と呼ばれた副社長の三木淳夫であった。1992年1月、三木は、MOF担(大蔵省担当)時代から知り合いの大蔵省松野証券局長を訪ねた。そこで「東急百貨店」の件を相談したところ、松野から、ある示唆を受けていたという。

当時の大蔵省は絶対的な権力を持つ監督官庁であり、証券局長の助言は事実上の「行政指導」と受け止めるのが常識だった。

この件について三木は調査チームのヒアリングに対して、驚くべきやりとりを明らかにした。

三木副社長によると、大蔵省の松野証券局長とのやりとりはこうだ。

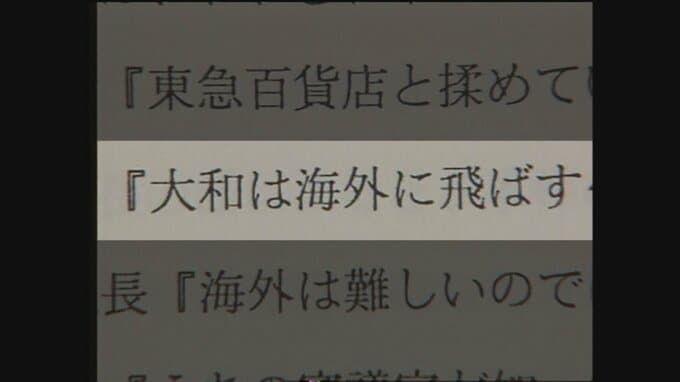

松野局長「東急百貨店と揉めているそうですが、どうするのですか。大和証券は海外に飛ばすそうですよ」

三木副社長「海外は難しいのではないですか」

松野局長「うち(大蔵省)の審議官が知っているから、聞いてください」

松野と話をしたあと、三木は大蔵省から山一本社に戻り、松野の言葉を当時社長だった行平らに伝えて、対応を協議した。その結果、やはり松野の言葉は、含み損を「飛ばし」で処理するよう示唆していると解釈した。

その場にいた山一の経営陣の受け止め方はこうだった。

「株価低迷でこれ以上、含み損を取引企業に飛ばし続けることができなくなった以上、大蔵省の松野局長は、今後は発生した『損失』を『海外』に移し替えて『簿外で処理』せよと示唆している」

そのため、同社は「東急百貨店」とは裁判などで争うのではなく、いわゆる「飛ばし」によって損失を引き取る方針に大転換したのである。

松野から示唆された方針に沿って、「飛ばし」処理を終えた三木は、大蔵省の松野にこう報告したという。

「私どもは資金繰りなど海外に飛ばすのは自信がございませんので、国内で処理することにいたしました」

そのとき三木は、松野から「ありがとうございました」あるいは、「ご苦労さまでした」と言われたという。

さらにその後、三木は、あらためて大蔵省に出向いた際に、松野からこう言われたと証言している。

「山一にすればたいした数字ではない。ひと相場あれば(含み損が解消されて)解決ですよ。何とか早く解決してください」

結局、「東急百貨店」との取引で生じた損失は、山一の「ペーパーカンパニー」に隠され、「約2,600億円」に上る「簿外債務」の一部として沈んだのである。

国広によると、これら大蔵省松野局長の関与について、報告書に盛り込むかどうか、調査チーム内部でかなり議論したという。松野は否定するだろうし、何と言っても当時の大蔵省は、絶大な権威と権力を持っていたからだ。

しかし、委員長の嘉本は「書かない選択肢はない」と判断し、国広も当然それに同意した。

「松野さんの部分はたしかに物証がなかったんです。三木さんは松野さんから『飛ばせ』と言われたいうが、音声があるわけでもない。相手は大蔵省、しかも証券局長。松野さんは否定するに決まっているし、実際に国会でも否定しています。

しかし、『これは書かないと駄目だ』と強く感じました。これは調査チーム全員一致です。なぜなら、三木さんが作り話をするような動機は全然ないんです。もし、反論があるなら大蔵省にやってもらえばいい。議論はしましたが、書かないという選択肢はなかったんです。三木さんはそんなことをあえて創作して、想像で言えるわけないんですよ」(国広)

最終的に国広は「東急百貨店問題」について、大蔵省側のヒアリングはしてないという但し書き、注釈をつけた上で、最終的に5ページにわたって項目を立てて展開した。

そして国広は最後の文章をこう締めくくった。

「なお本件については、その後、大蔵省からは何らの問い合わせ、検査等も行われていない」