絶対につぶれないと言われてた名門企業が、バブル崩壊のうねりの中で破たんした。1997年11月24日の午前11時半、山一証券は「自主廃業」を発表、100年の歴史に自ら幕を閉じた。日本の金融危機を象徴する戦後最大の倒産だった。

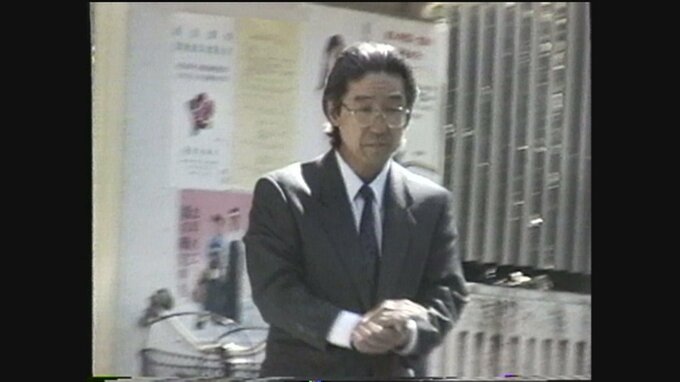

何も知らされずに後始末を押し付けられた「山一証券最後の社長」の野澤正平。記者会見で涙ながらにこう訴えた。

「私ら(経営陣)が悪いんであって、社員は悪くありませんから!善良で能力のある社員たちに申し訳なく思います」

そして深々と頭を下げた。

「ひとりでも再就職できるよう、支援してやってください。お願いします。私らが悪いんです」

たった3か月前に社長に就任したばかりの野澤。その無念さは、計り知れないものだった。

破たんの原因となった巨額の「簿外債務」の存在を知っていた社員はほとんどいなかった。いったい山一証券に何が起きていたのか。元読売新聞の清武英利氏が上梓した名著「しんがり 山一証券最後の12人」には、真相究明に立ち上がった調査チームの物語が克明に記されている。

調査チームは元幹部ら100人以上からヒアリングを行い、歴史に残る「社内調査報告書」をまとめ上げた。当時、司法記者クラブに所属して東京地検特捜部を取材していた筆者は、「社内調査報告書」の内容に度肝を抜かれた。

そこには特捜部の捜査でも明らかにされていない破たんの核心に迫る証言や、新事実が随所に盛り込まれていたからだ。

実は、この調査の執筆を担当したのが、いわゆる「マチベン」(一般市民の事件を扱う町の弁護士)にすぎなかった無名の弁護士、国広正(38期)だった。国広は約4か月間、「しんがり」たちと寝食をともにしながら、徹底調査にあたり、破たんに至る原因や隠ぺいの経緯を浮き彫りにした。

破たんの記録に残すという日本企業では前例のなかった「調査報告書」を追いながら、今だから明かせる舞台裏を国広弁護士に聞いた。

ミンボー対策にやりがい

その日は大雨が降っていた。

山一証券が破たんする4か月前の1997年7月30日、同社は野村証券、大和証券、日興証券に続いて「総会屋」小池隆一への利益供与事件で、東京・新川にある本店など数十か所が東京地検特捜部の家宅捜索を受けた。

翌月、8月11日には「総会屋」との取引の責任をとって、「山一のドン」と呼ばれた会長の行平次雄、早くから「プリンス」と期待された社長の三木淳夫ら経営陣11人が総退陣、新たに社長に“突然”指名されたのが、事件と関わりがなくクリーンな専務の野澤正平であった。

その後、東京地検特捜部はまず1997年9月24日、三木前社長を「総会屋」への利益供与の疑いで逮捕する。3か月後の1998年3月4日、経営破たんの原因となった「飛ばし」をめぐる証券取引法違反などの容疑で、最高権力者だった行平前会長を逮捕、三木前社長も再逮捕した。(のちに有罪確定)

東京地検特捜部は、「行平ー三木ライン」が主導して「飛ばし」を繰り返し、「約2,600億円」を超す「簿外債務」を「ペーパーカンパニー」などに移し替え、隠ぺいしていたと断定した。

しかし、東京地検特捜部の捜査は、あくまで犯罪を構成する要件に、該当する事実があるかどうかを調べるものであり、経営破たんの原因や経緯を究明することが目的ではない。

実は、特捜部の捜査が続くなか、経営破たんの真相解明のために立ち上がった社内調査チームがあった。その「社内調査委員会」の委員長には常務の嘉本隆正が指名されたが、7人のメンバーは、エリートの法人事業部門ではなく、日のあたらない業務管理本部の社員たちだった。

当時は「第三者委員会」という発想もなかった時代、調査にはやはり弁護士が必要だった。そこで、嘉本は当時まだ無名の国広正(38期)に声を掛けてチームに招き、破たんの原因究明に乗り出したのである。

山一証券は、1980年代から90年代にかけて、企業に利回りを保証して運用する「営業特金」を拡大させる一方で、他の大手証券と同様に「総会屋」や「暴力団」など反社会勢力への対応に頭を悩ませていた。

マチベンだった国広が、山一証券とつながりを持つことになったのは、「総会屋」小池隆一の問題を受けて、総会屋対策を頼まれたことがきっかけだった。

国広は当時42歳、東京・神田小川町に弁護士事務所を開業して4年目。本人のほかは秘書一人。企業からの依頼はなく、相続や離婚、借地借家問題など、個人や中小企業からの案件を手掛けていた。

「とくに民事介入暴力対策が好きでした。独立する前は2年間、アメリカにも行ってました。と言っても、マチベンだからアメリカに留学する理由はないんです。

妻が順天堂大学の研究者(PHD)で、薬理学の研究のために渡米したので、5歳と3歳の子どもの世話をするために私も弁護士を休業して同行しました。

当時としてはめずらしいハウスハズバンド(主夫)です。忙しい妻にかわって保育園の送り迎えなど、育児に励みました。でもせっかくだから、ニューヨークの法律事務所 で研修生もやりましたが、それもなかなか入るのが難しくて、何か所も断られて、1か所だけ拾ってもいました。もちろん給料はでないですけど」(国広)

帰国した国広は、弁護士としてマンション建設反対の住民運動の代理人や、「民暴」の対応にやりがいを感じていた。

「民事介入暴力」とは、警察が民事に介入できないことを逆手にとって、暴力団などが民事の揉め事に介入して、脅迫などで不当に金品を要求する行為で、通称「民暴」と呼ばれる。

そんなとき、たまたま所属していた第二東京弁護士会の「民暴委員会」に、山一証券から「総会屋と縁を切りたい」との相談があり、弁護士が派遣されることになった。そこで民暴対策が好きだった国広が、そのメンバー5人の中の1人として選ばれたのである。

大企業の仕事はもちろん初めてだったが、その方面には縁があった。

国広が生まれ育ったのは、大分県別府市の温泉街。小さい頃から周りにヤクザがいるのが日常で、身近な存在だったという。

「クラスには必ず一人か二人はそちらの関係の息子や娘もいました。いわゆる『置屋』もあって、通りかかると、そこにいる女性たちやヤクザから話しかけられたり、銭湯には刺青の入ったヤクザが普通に来ていたりで、総会屋とか暴力団対応とか、まったくアレルギーはなかったんです」(国広)

国広が山一でまず最初に挑んだのが、総会屋から定期購読していた「情報誌」をすべて解約するという大仕事だった。

「山一証券には、すごい数の総会屋が出入りして、会社はそうした総会屋が発行する情報誌を定期購読する名目で、資金を提供していました。

これを断ち切るために、すべての総会屋に『内容証明郵便』を送りつけて、情報誌の『定期購読』の打ち切りを通告したんです。

そしたら、総会屋が『ふざけるな』と押しかけてきた。彼らは『われわれは正当な政治団体である』と主張する。隠しカメラ付きの特別な部屋に案内して、わたしは隣の部屋に待機して、モニターでやりとりを見ながら監視した。

社員はビクビクしているが、おかしな動きがあれば、わたしがすぐ中に入って、警察に110番通報する。

たとえば、総会屋はまずふんぞり返って、タバコを吸おうとする、その行動パターンを先読みして、わざと灰皿を出さずに『ここは禁煙です』と言って肩透かしをくらわせるとか。そんな戦闘モードで山一証券に通い、総会屋や暴力団と向き合う日々が続いていました」(国広)