10月16日は「世界食料デー」です。日本では1年間に約472万トンの食品が廃棄されてます。これは、1人が毎日、おにぎり1個を捨てているという計算にもなるそうなんです。こうした中、厚労省がフードロスを削減するための「食べ残し」についての検討会を開きました。

食品ロスは年間472万トン…ファミレスや駅のロッカーでもフードロス対策

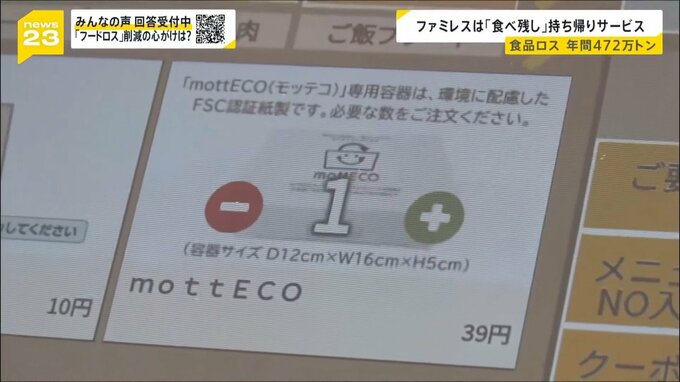

都内のファミリーレストラン。タッチパネルで注文したのは、食べ物ではなく容器です。店内で食べきれず、残ってしまった料理を持って帰れるサービス「mottECO」。

これは環境省が推奨するフードロス対策の一つで、デニーズでは現在、全国300以上の店舗で利用できるそうです。

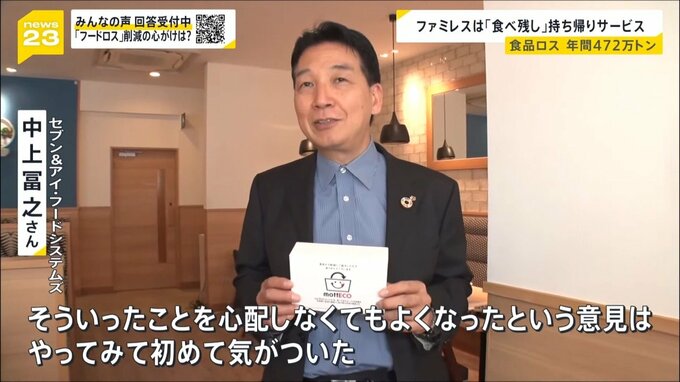

セブン&アイ・フードシステムズ 中上冨之さん

「お子様は気まぐれなので、お子様のパンケーキを食べたいと言った後に親御さんが食べているハンバーグや麺類を見て、そっちを召し上がって、結果的に食べなくてもいいパンケーキを自分たちが食べていたけど、そういったことを心配しなくてもよくなったという意見はやってみて初めて気がついた」

この取り組みにより、1年間で約20トンの食品ロス削減に繋がったということです。

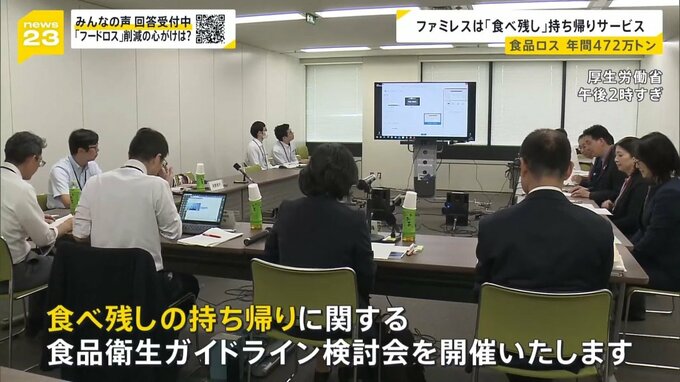

こうした飲食店でのフードロスを減らそうと、厚生労働省は16日…

「食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン検討会を開催いたします」

2022年度、日本国内での食品ロスは推計で472万トン。外食産業では、客の食べ残しによる食品ロスの削減が課題となっています。

厚労省の検討会では、持ち帰りは自己責任が前提とした上で、持ち帰りが可能な食品として、パンやフライドチキンなど中心部を75度以上で十分に加熱されたものを検討するとしています。

一方、サラダや刺身といった生物や加熱が不十分なものについては、原則その場で食べきるように促すとしています。

検討会は2024年中にガイドラインを取りまとめる方針です。

取り組みは飲食店以外でも…

駅に設置されたコインロッカー。中に入っているのは野菜です。

サービスを展開する「TABETE」 篠田沙織さん

「直売所の野菜やベーカリーの取り扱いをしています。通常の定価に対して、大体2~3割引で出品が多い」

店側は、売れ残った商品の情報・割引額などを専用のアプリに掲載。利用者は、購入したい商品を予約し、ロッカーでの受け取り時間などを入力します。

その後、配送員が店から商品を受け取って、ロッカーへ。店側は、閉店後でも余ってしまった商品の販売ができ、一方の利用者側も身近な場所で商品を受け取ることができます。

サービス開始は10月21日(月)の予定です。

サービスを展開する「TABETE」 篠田沙織さん

「食品ロスに関心を持っていただいたり、身近に感じていただくきっかけにしてほしい」