フードロス対策 データ活用は?

小川彩佳キャスター:

様々な試みがありますが、トラウデンさんは高校生の頃からフードロス削減の取り組みをされていたんですね。

トラウデン直美さん:

学校でフードドライブなどを行うなど、この分野に関してはとても関心を持っているんですが、1消費者としては、買いすぎないことやお腹が空いているときに買い物に行かないということ、(注文を)頼みすぎないということに気をつけています。

ただ、お店側としては「楽しんで欲しい」「サービスを手厚くしたい」という思いは、向上心から生まれることではありますが、注文されたときなどに「ありません」と言いづらいという状況もあると思います。

消費者側も「人気で売り切れてしまったのか」と理解をしていけるような土台を整えていくことも、フードロスを防ぐ一つの手にもなるのかなと思います。

もう一つは、大きい企業だとデータなどをたくさん集めていると思うんですが、こうしたデータを活用してフードロスをどんどん削減していくというような活動はどの程度できるものなのでしょうか?

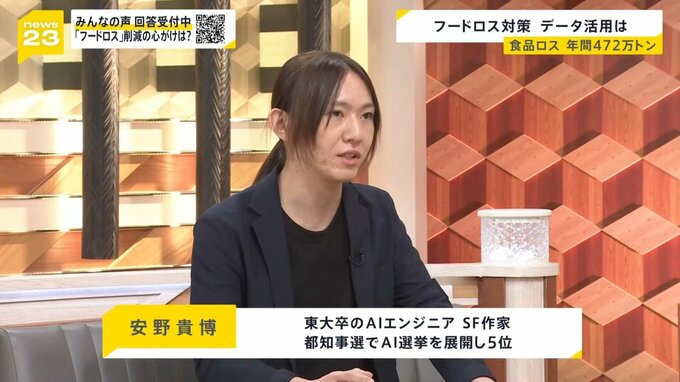

SF作家 安野貴博さん:

これは今まさに進んでいこうとしている領域だと思っていて、今までも在庫調整などにデータやAIが活用されており、その目標は売り上げを最大化するということでした。

ただ一方で、近年、フードロスの問題が上がってくる中で、フードロスを最小化するように、在庫や価格を最適化していくという動きも始まっているので、こういった動き(フードロス削減の動き)は評価されるようになってきたなと思っています。

トラウデンさん:

大きい企業だったら自分たちでデータを取って活用できると思いますが、中小企業や個人営業のところにも活用できるデータがあるかもしれません。そういうところだけでも共有できたらいいなというふうにも思います。

==========

<プロフィール>

トラウデン直美さん

慶応大学法学部卒

環境問題やSDGsについて積極的に発信

安野貴博さん

東大卒のAIエンジニア SF作家

都知事選でAI選挙を展開し5位