山形県南陽市では使われなくなった農地の再生や特産品の振興のための施策が行われています。

きょうはその場所に関係者が集まり、今年の状態を確認しました。

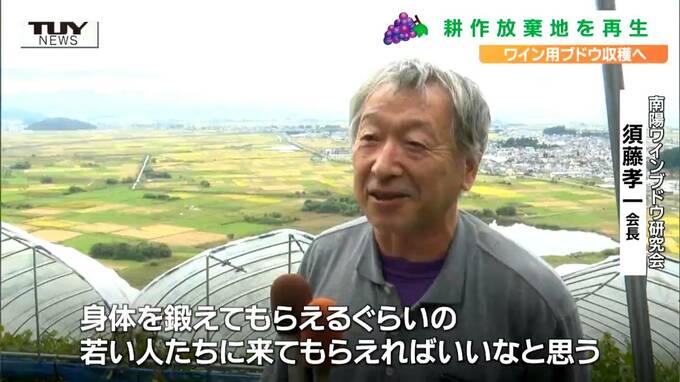

藤井響樹アナウンサー「南陽市の街並みを一望できる十分一山です。こちらの山では数年前からある実証実験が行われています」

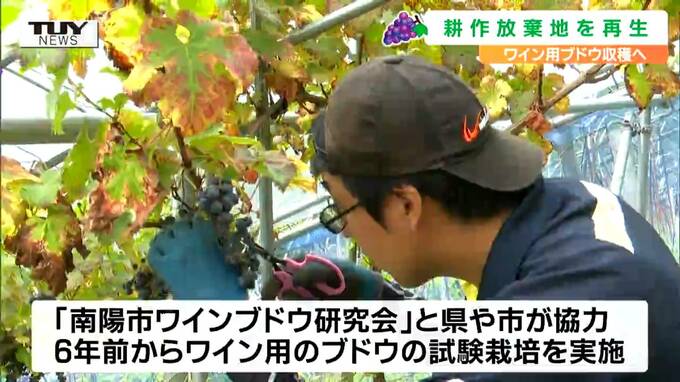

関係者があつまり収穫しているのは、ワイン用のブドウです。

きょうは、県や市、ワイナリーや生産者が傾斜30度の急斜面に苦戦しながらも立派に実ったブドウを収穫していました。

収穫が大変なこの急斜面ですが、ブドウ栽培の視点でみると、水はけがよく、寒暖差があることから、適しているということです。

そのためこの地域では大正時代からブドウ栽培が盛んでした。

しかし近年、生産者の高齢化や後継者不足から園地を手放す生産者が増え、2015年には140ヘクタールあった栽培面積が2020年には119ヘクタールへと

大きく減少しています。

この園地も一度は農家が手放し、耕作放棄地になるかと思われましたが、耕作放棄地の活用と特産品の活性化のため地元の生産者とワイナリーで構成される「南陽市ワインブドウ研究会」と県や市が協力し、6年前からワイン用のぶどうの試験栽培を行っています。

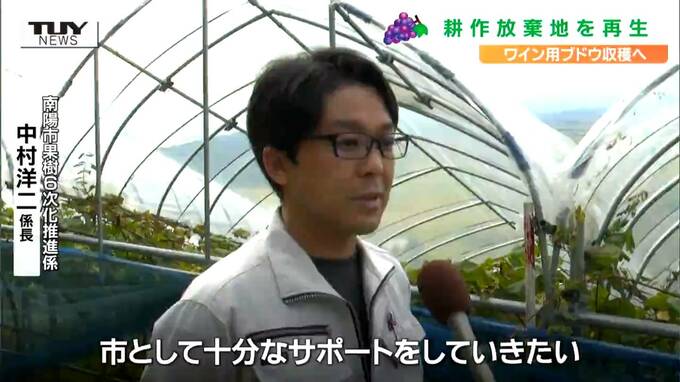

南陽市農林課 果樹6次化推進課 中村洋二 係長「高齢化や後継者不足で離農や耕作を諦める人がいる中で効率的にブドウを栽培出来る様なデータなどを取りまとめて、もし新たにブドウやワインづくりをしたい人がいれば市として十分なサポートをしていきたい」

実際に、ワイン用のブドウ栽培で経営が成り立つのか。

ワインに十分な量の収穫が出来るのか。

およそ6年をかけ検証が行われてきました。

徐々に安定して生産ができるようになり、今年はおよそ500キロの収穫量となるなど、初めて赤ワインと白ワインの2種類の醸造ができるほどになったということです。

今後も十分な量のブドウの収穫が見込めることから来年からはワイナリーと直接契約して生産していく予定で、実証実験の場は、確実に耕作放棄地を減らすことに繋がっているようです。

南陽ワインブドウ研究会 須藤孝一 会長「新幹線から見えるような場所で採っているのでその辺を思い浮かべながら飲んでいただけたらな。このロケーション。これを見ながらブドウを作る。そしてちょっと大変だけれども急なところを登り下りをしながら体を鍛えてもらえるぐらいの若い人たちに来てもらえればいいなと思う」

今回、収穫されたブドウで醸造されたワインは今年度末に販売を予定しています。