【記者リポート】「新潟市東区山の下地域です。こちらはいわゆる海抜0メートル地帯で、この場所も海抜マイナス1メートルになっている」

山の下地区では自然排水が難しいためポンプ場で水を汲み上げて川に排水しています。新潟市の3割はこのような海抜0メートル地帯で市内には、全国の政令指定都市の平均の2倍以上ものポンプ場が設置されています。それでも浸水被害は完全に防ぐことができないのです。

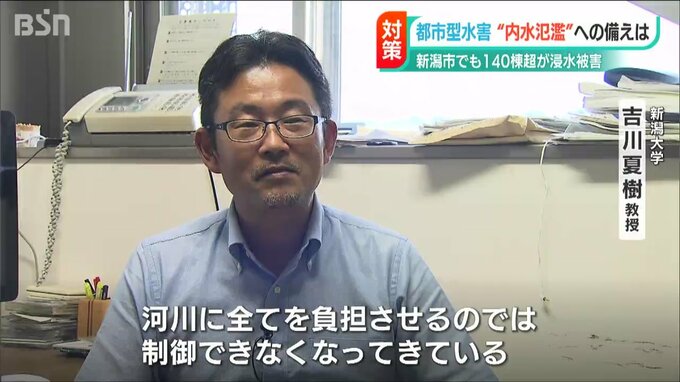

新潟市の下水道中期ビジョン策定にも関わった新潟大学の吉川夏樹教授は、雨水を川や海に排水するだけでは追いつかなくなってきていると指摘します。

【新潟大学 吉川夏樹教授】「雨の降り方が変わってきて自然現象も変わってきているし、社会構造も変わってきている中でそれだけでは難しい。河川にすべてを負担させるのでは制御できなくなってきている」

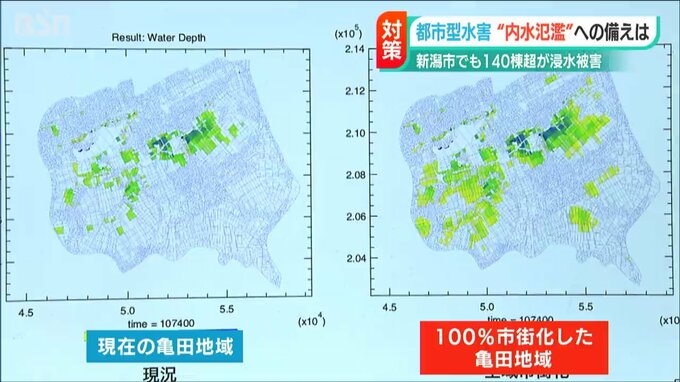

新潟市江南区の亀田地域が100%市街地化されてアスファルトで覆われた場合の被害シミュレーションでは、市街化が進んだ場合には浸水面積も増え、浸水時間も長くなることが分かります。このような都市型の水害を防ぐために新潟市が取り組んでいる対策が、雨水を川や海に流すのではなく、都市の中に溜めるという方法です。

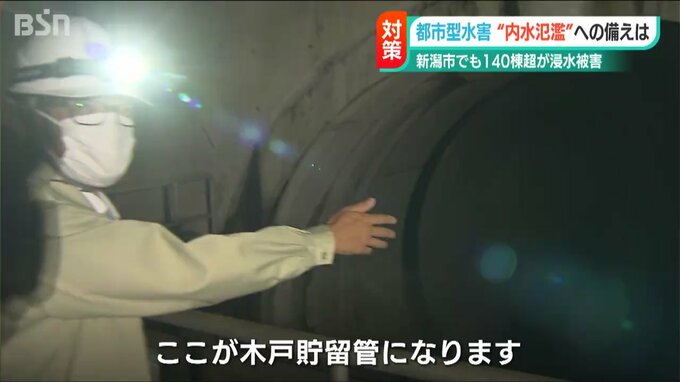

新潟市東区の木戸地区です。

「こちらから階段になりますので」

地下およそ15メートルまで潜ると見えてきたのは…

「ここが木戸貯留管になります」

直径5メートルの大きな空洞です。この空洞がおよそ3・7キロにわたって続いています。雨水貯留管と呼ばれる施設で25メートルプール200杯分の雨水をためることができます。川への排水だけで追いつかない場合一時的に地中に水を貯め浸水被害を防ぐのです。こうした浸水対策用の貯留管は市内3カ所に設置されています。

【新潟市下水道計画課 山口貴史課長】「費用の計算とか地形とかいろんな条件を考慮しながら、ためるかポンプ場に吐き出すか手法をそれぞれ実情に応じて選択していくことになる」

こうしたハード面での整備で新潟市は1時間に50ミリの雨が降っても浸水しない街づくりを目指していて市内の73.4%が整備が終わっています。

ただ、整備には時間と予算がかかり、2028年度でも79.2%の整備目標になっています。また、大雨で被害の出た山の下地区ではまだ50ミリの雨には耐えられない状態です。

【新潟市下水道計画課 山口貴史課長】「山ノ下地区については新しいポンプ場も含めた抜本的な対策を行っていきたいと考えている。ただポンプ場造るまでかなり時間を要するので、まずは緊急的な対策として何ができるのかということをこれから検討していきたい」

また、整備が終わったとしても今回のように1時間に100ミリ以上という猛烈な雨が降れば、浸水被害を防ぐことはできません。

【新潟市下水道計画課 山口貴史課長】「100ミリ以上の雨になるとなかなか下水道施設だけでは耐えられない。排水できないので今回浸水被害が発生したが、やはり100ミリ以上の雨に対してはハード対策の限界があるのかなと」

こうした中、新潟大学の吉川教授が注目しているのは新潟発祥の水害対策です。

それは『田んぼダム』です。

大雨が降った際に田んぼで一時的に雨水を貯め、少しずつゆっくりと排水することで洪水被害を防ぐ取り組みで、21年12月の時点では、村上市・新発田市・新潟市などの18市町村で実施されています。この田んぼダムの取り組みをさらに進めることで新潟市では、100年に1度の大雨が降っても被害を3割から5割減らすポテンシャルを持っているとしています。

【新潟大学 吉川夏樹教授】「都市側から見れば上流側の農地で都市を守ってくれる。農地側から見ると都市側が農地の消費者になってくれるという関係がうまくできると本当の意味での新潟市は“田園型政令指定都市”になるなと」

一方で新潟市では、住民も自らハザードマップを確認したりして、家庭でできる浸水対策を検討してほしいと呼び掛けています。

【新潟市下水道計画課 山口貴史課長】「自助共助といったところで、雨水浸透桝、雨水タンク、あと防水板の設置、駐車場や住宅のかさ上げというようなところを検討していただければと」

今回浮き彫りになった都市型水害の課題。頻発する豪雨災害を前に、ハード整備とともに私たち一人ひとりの備えも求められています。