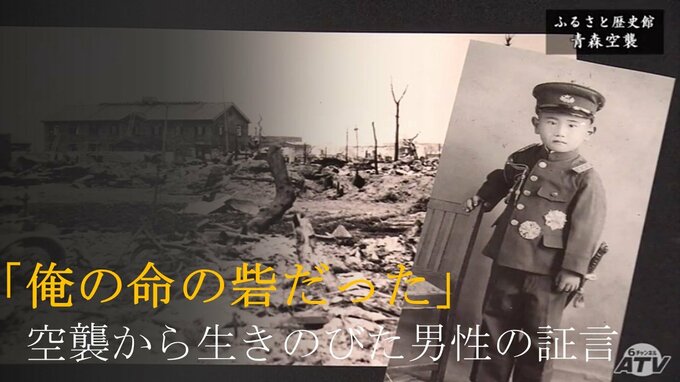

青森県の歴史を紹介するシリーズ、ふるさと歴史館。太平洋戦争末期に1000人以上が犠牲になった青森空襲。当時、火の海になった中心街から生還した男性の証言から戦争の現実に迫ります。

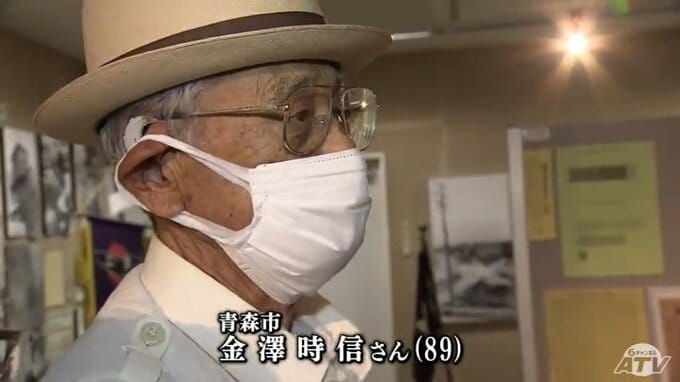

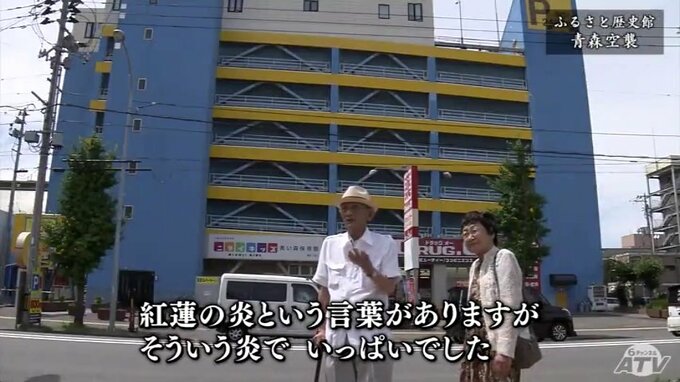

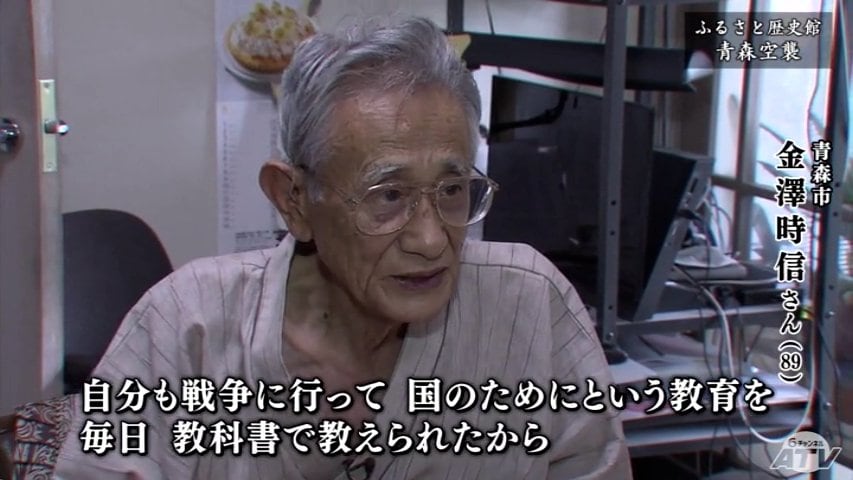

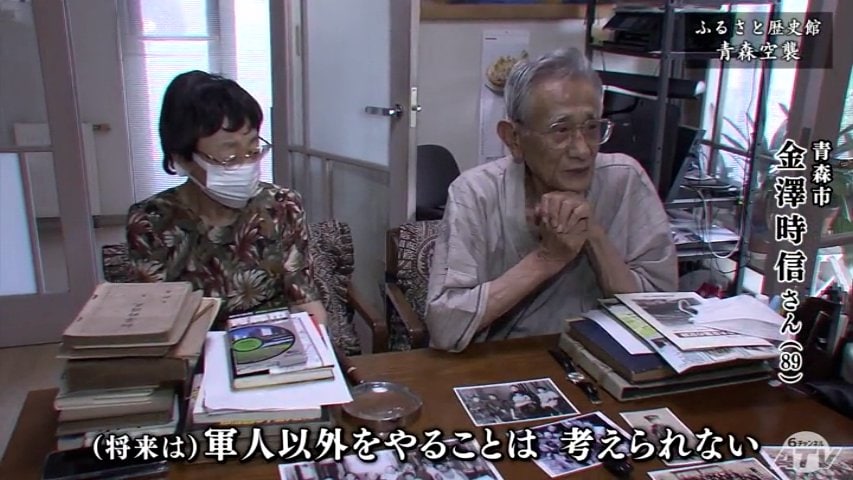

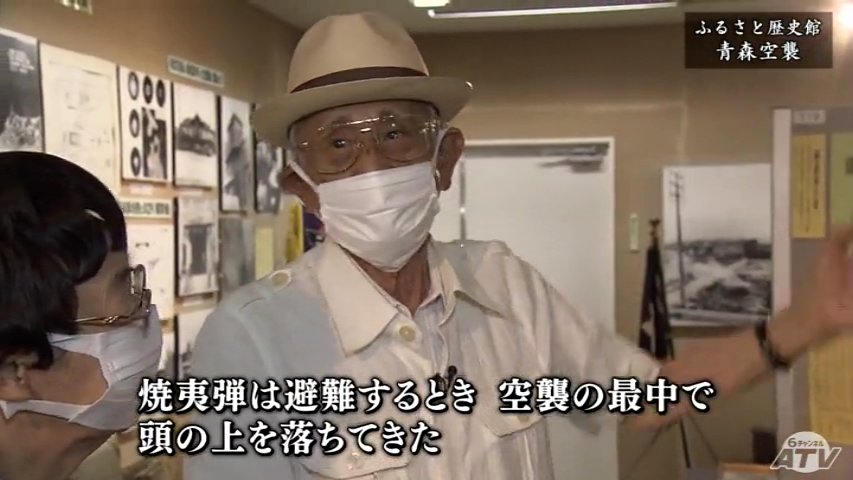

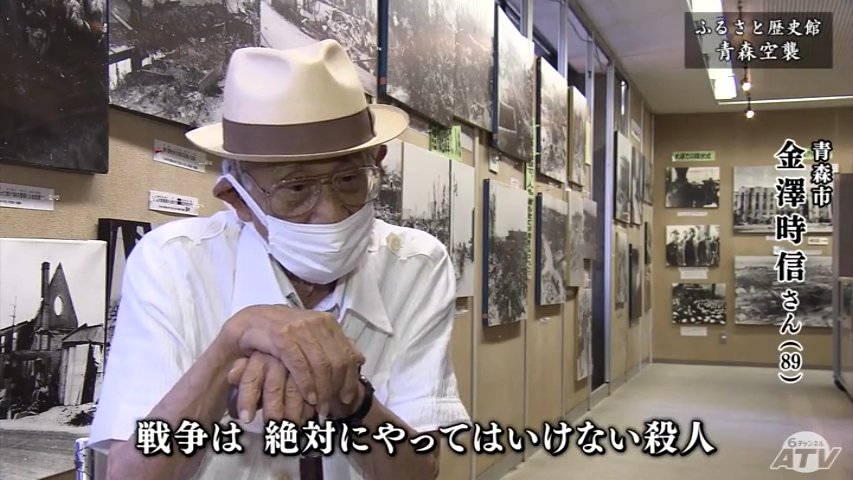

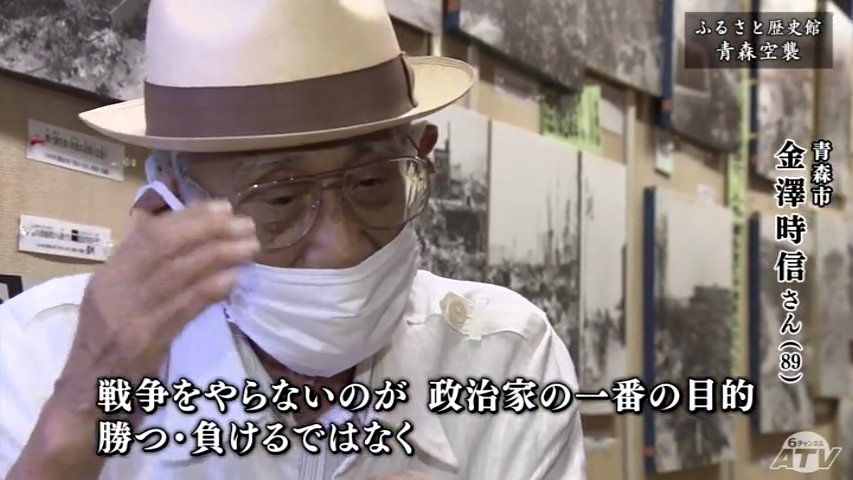

※金澤時信さん89歳

「うちの土蔵は一発焼夷弾が直撃しているから、屋根に穴が開いていればうちの土蔵と分かる」

青森市の金澤時信(かなざわ・ときのぶ)さん89歳です。太平洋戦争末期の青森空襲では、火の海になった中心街にいましたが、奇跡的に生還しました。

「俺が、生きのびた場所だよ」

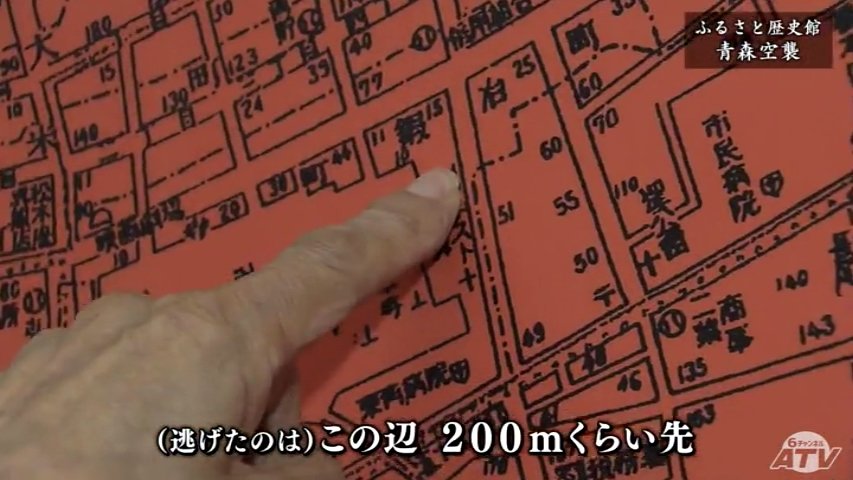

金澤さんが避難したのは、青森市本町の旧税務署通りで、現在は立体駐車場となっている場所です。あの日は、ここで一晩を過ごし、命をつなぎました。

※金澤さん

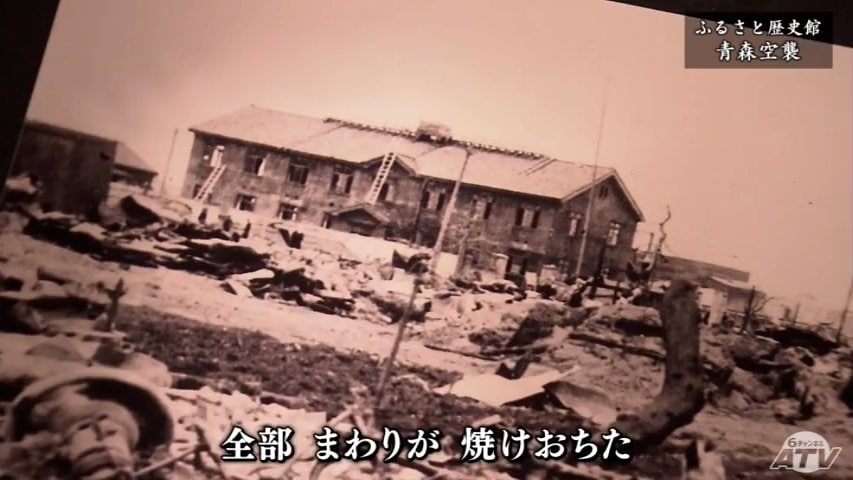

「紅蓮の炎という言葉がありますが、そういう炎でいっぱいでした。全部焼け落ちたころに、ようやく、助かったという感じ。その間は無我夢中」

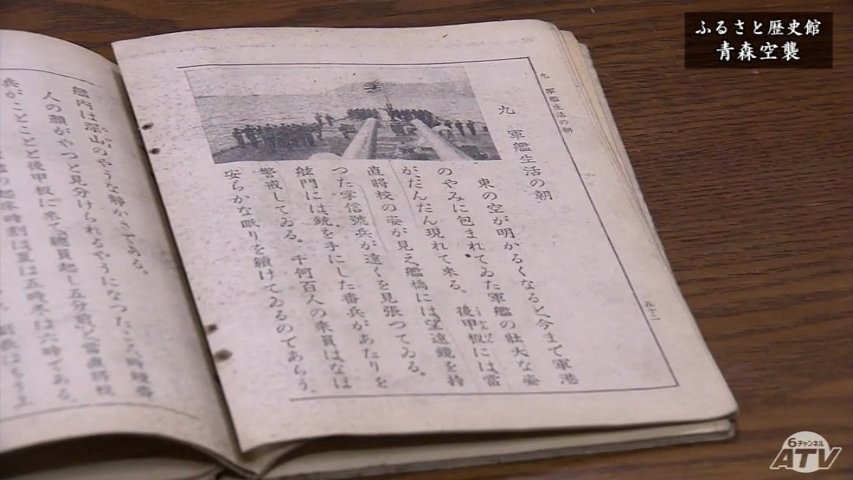

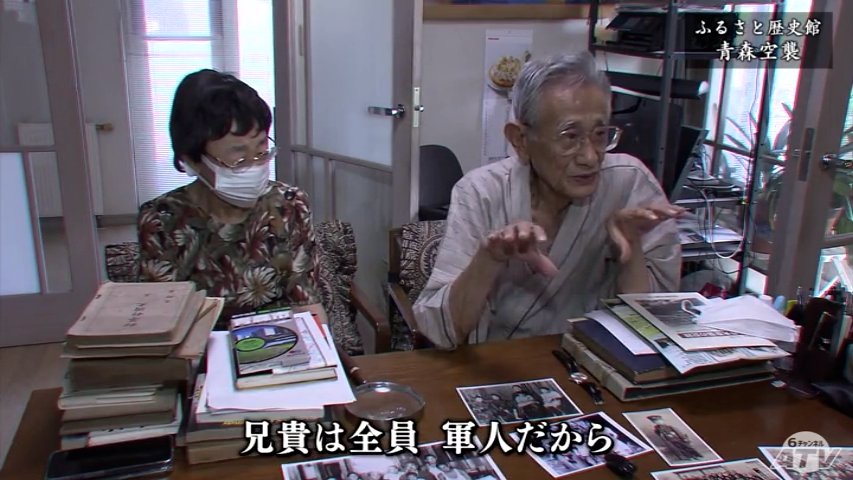

1933年に青森市で生まれた金澤さんは、戦時体制が強まっていくのを目の当たりにして育ちました。日本は日中戦争から太平洋戦争へと突き進み、青森市民も次々と出征していきました。学校の授業も軍事色が強くなり、金澤さんは国語の授業で軍艦の乗組員がどのような生活を送っているのかなどを朗読させられたといいます。

※金澤さん

「自分も戦争に行って、国のためにという教育を毎日こういう教科書で教えられたから、(将来は)軍人以外のことをやるということは考えられない。兄貴は全員軍人だから」

こうした市民の暮らしは、1944年にアメリカ軍が本土への空襲を本格的に始めると緊張感が高まっていきます。都市部から始まった空襲は次第に地方へ移っていき、ついに青森市も。

1945年7月28日夜 爆撃機B29の焼夷弾

金澤さんは父親と姉、妹、弟とあわせて5人で自宅にいました。

※金澤さん

「自宅はここです。旧鍜治町(=現在の青森市本町)」

(取材した竹島記者Q.逃げたのは?)「この辺。200mくらい」

「焼夷弾は避難するとき、空襲の最中で、頭の上をバラバラ落ちていた。花火を見ているようだった」

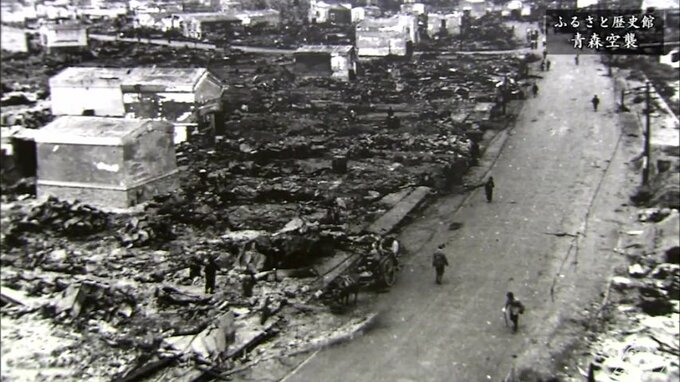

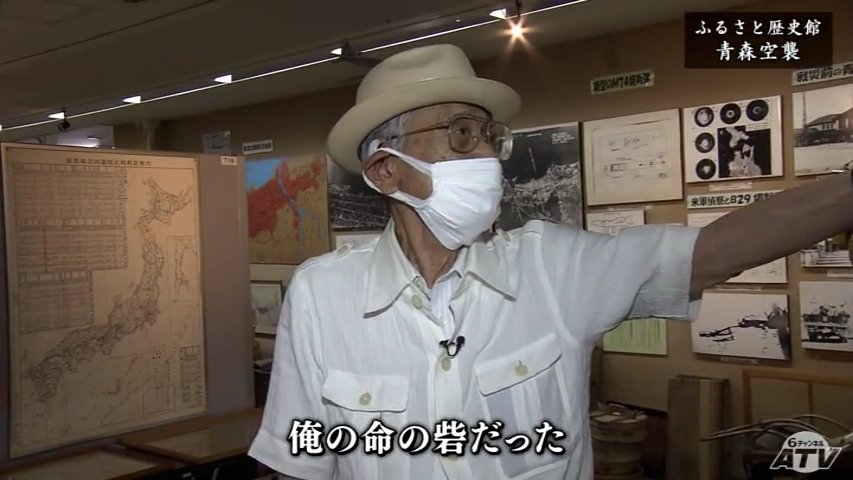

投下された焼夷弾は8万発以上。金澤さん一家は中心街から逃げようとしますが、火の海に阻まれ自宅近くの軍の施設へ身を寄せるのが精一杯でした。この場所は焼夷弾が直撃せず、延焼も免れていました。

※金澤さん

「周囲の建物が全部焼け落ちたとき、本当に煙と熱さがなくなってほっとしました。俺の命の砦だった」

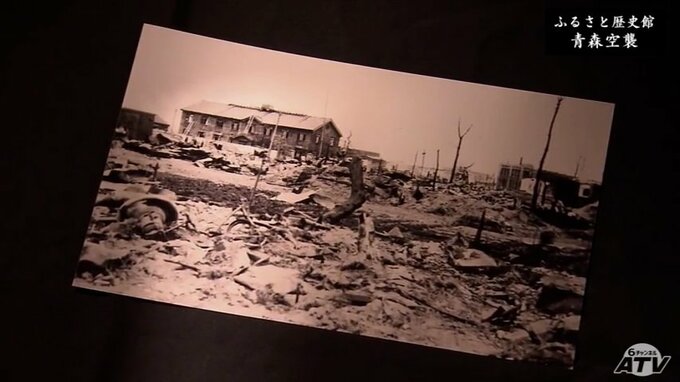

そして、金澤さんが目の当たりにしたのは戦争の現実でした。

※金澤さん

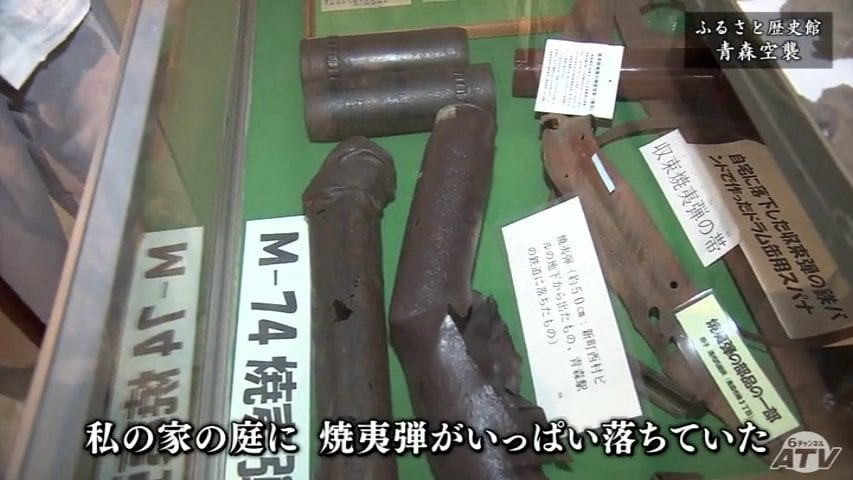

「私の家の庭に焼夷弾がいっぱい落ちていた。10数発」

「気がついたら家の前の側溝に、焼け焦げた人の遺体があって、誰かが引き上げているのを見たA

1018人の尊い命が一夜にして奪われ、青森市は市街地の約9割が焼失しました。

※金澤さん

「戦争は、絶対にやってはいけない殺人だと思う。戦争をやらないというのが政治家の一番の目的だと思う。勝つ・負けるではなく」

終戦から77年。同じ過ちをくり返さないために、戦争の恐ろしさをいかに後世へ語りつぐか、いま、問われています。