台湾の中でも別の摩擦になる危険性

それに対する反発で中国からの圧力は日に日に強くなっている。単に名称の問題にとどまらない、と。民主化されて以降、台湾では「自分たちはいったい、どのような存在なのか」という論争が繰り返されてきた。「中国人なのか、台湾人なのか。はたまた、どちらでもあるのか?」。言葉はやはり、それを用いる人、一人ひとりのアイデンティティを、映し出しものだと思う。

先ほど紹介したように、台湾は19世紀までに、中国大陸からの移住者を祖先に持つ人たちが主体だ。ただ、日本のあとに支配者になった国民党とともに、中国各地から渡って来た人もいる。彼らは基本的に閩南語(=つまり台湾語)を話さない。現在の中国標準語をベースにした言葉を話す。このほか、少数民族はそれぞれ独自に言語を持つ。言葉が表すアイデンティティが、背景やルーツによって、大きく異なる。

台湾で使う言葉の能力検定試験の名前を、閩南語から台湾語に変更しようという動きは、台湾と中国の間の摩擦になるだけではない。台湾の中でも、それぞれが持つアイデンティティを改めて呼び起こす要素になり、議会での論議のように、人々の間で、別の摩擦になる危険性も持っている。台湾の人々が日々、使っている言葉を巡る話。それは、台湾社会の複雑さも映し出している。

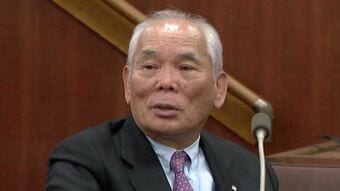

◎飯田和郎(いいだ・かずお)

1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。