「選挙ポスター」の重要性は

日比キャスター:

選挙ポスターの決まりについて見てみましょう。

必須の記載事項は▼ポスターの掲示責任者、▼印刷所の名称および住所です。候補者側が自ら掲示をすること、“掲示するかどうか”は候補者側の自由となっています。

日野愛郎 教授:

他候補の応援や虚偽はしてはいけません。しかし、“基本的には自由”とされているので、通常であれば「当選を目的とした選挙ポスター」が想定されています。その点では想定外だというふうに思います。

日比キャスター:

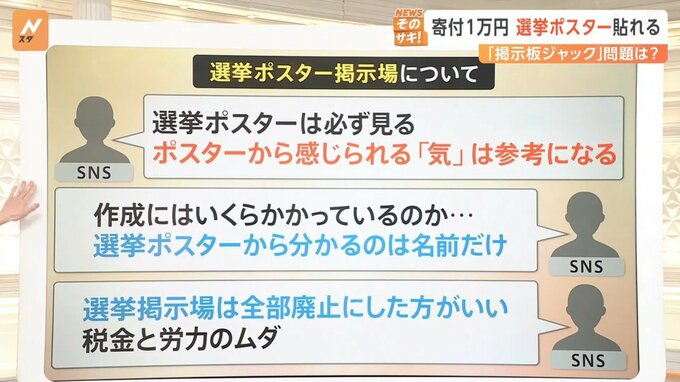

選挙ポスター掲示場についてSNSでは「選挙ポスターは必ず見る。ポスターから感じられる『気』は参考になる」、「作成にはいくらかかっているのか…選挙ポスターからわかるのは名前だけ」という一方で、「選挙掲示場は全部廃止にした方がいい。税金と労力のムダ」という声もありました。

しかし、有権者にとっては「判断する基準の一つがポスターである」というのは間違いないですよね。

日野愛郎 教授:

仮に、このような制度がないとした場合、自ら候補者ポスターを貼らなければいけない、選挙公報等で政策を訴えなければいけない。これは、広くあまねく有権者に候補者の主張を届けることができるように「健全な言論空間を保障するための制度」になるので、必要な制度だと考えられます。

南波雅俊キャスター:

これまで、選挙ポスターの掲示場に関して“掲示板ジャック”をするという前提がなかったのですが、今回のことで法律やルールなどが変わっていく可能性はあるのでしょうか。

日野愛郎 教授:

少なくとも「販売行為が許されるかどうか」ということは議論されるべきだと思いますし、同一政党から24人の候補者が出るということも異例です。政党政治というのは「一党でしっかりと政策が練られていて、誰かが代表して訴えるべき」と考えられているので、その点においても今後、議論が必要になるのではないかと思います。

日比キャスター:

改めて、「有権者の見る目」というものを必要されていると感じますね。

日野愛郎 教授:

都知事選を行うために50億円程度の税金が投入されているので、掲示場の30のポスター枠に収まらない場合は掲示場を追加することになります。そうなった場合、さらに追加で税金が投入されることになります。

そのことが有権者にとってどう映るのか、有権者がこのように選挙行政のためのお金が使われていることをどう見ていくか、ということも今後重要になってくると思います。

==============

<プロフィール>

日野愛郎さん

早稲田大学政治経済学部 教授

専門は選挙制度、選挙研究など