「本質的にはドライバー不足問題、需給に応じ価格変更を」

日本版のライドシェアの概要

運行主体はタクシー会社。ドライバーはタクシー会社と雇用契約を結ぶ。運行できる時間は地域で異なり、タクシーが不足している時間帯のみ。

料金はタクシーと同額で、「GO」や「S-RIDE」などのアプリからのみ利用することができる。

――まるでタクシーの業界に業務委託や請負制を認めたような制度になっているような気がする。

BNP パリバ証券 グローバルマーケット総括本部副会長 中空麻奈氏:

なんのメリットがあるのでしょうか。(ライドシェアの方が)安いとかなどの差別化をやってもらいたいなとも思うし、運行がタクシー事業者のみっていうのも柔軟性がない。

ただ、外国人の方々がいっぱい使っているのを見ると、やっぱり慣れだと思う。

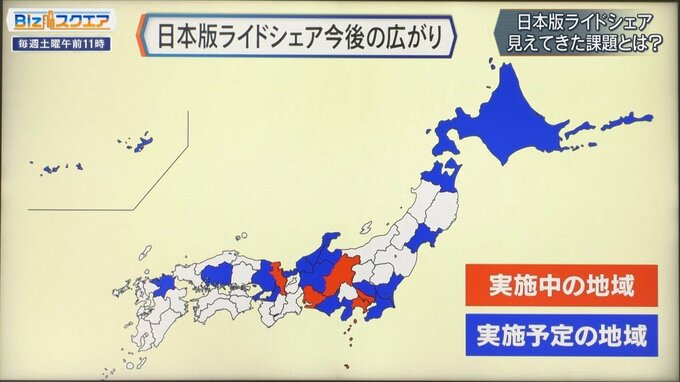

現在ライドシェアは東京、神奈川、愛知、京都、長野の一部地域で実施。今後は北海道、大阪、福岡など16道府県でスタートする予定。

――大事なのはここで止まらなくて、次は何がやれるのかを考えることかと思う。

中空麻奈氏:

日本の政策は、石橋を叩いて叩き割っちゃうので、どうしたら業務としていけるか見出すこと。

本質的には、2024年のタクシードライバー不足とかいろんな問題を解決するためにやっているわけで、目先のことよりは本当に改善したかったことに配慮するべきだと思う。

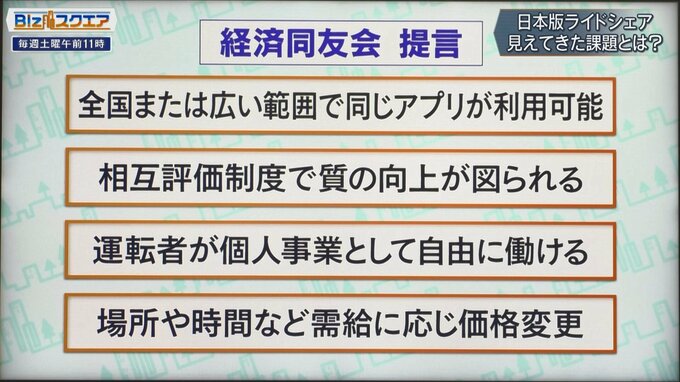

経済同友会が、「なんちゃってライドシェアに終わらせないために」と提言をしている。

▼全国または広い範囲で同じアプリが利用可能

▼相互評価制度で質の向上が図られる

▼運転手が個人事業として自由に働ける

▼場所や時間など需給に応じ価格変更

という課題を挙げている。

――今後の課題としてどういうことを認めていくことが一番大事?

中空麻奈氏:

一番最初に、柔軟に使う人が増えるのはやはり価格だと思う。本当に欲しいときに備えて、価格を変えてニーズに合わせるというところからかと思う。

どこにいても同じアプリという問題点は、地域によって供給量は違うので、同じアプリだと全く働かないものが出てきてしまうと思う。

よりデジタル化を使って、うまくニーズに見合うようなことまでできるかどうかというのは、一番最初の問題だと思う。

まずダイナミックプライシングをきちんとやって、後は地域に応じた供給量をちゃんと確保できるかという問題を整えていくことかなと。

――例えば過剰な配車になってタクシー事業者が生業を続けていけなくなったとあっては元も子もないので、地域ごとに見極めていかなければならないと。

中空麻奈氏:

できれば運転手の人たちだって、遠くまで行くお客さんを乗せたいとなるでしょうから、ダイナミックプライシングを入れるんだったら「どっか遠くまで行くけど」って言ったら、もう「はいはい!」って入ってきてもいいぐらいなわけで。

自由に決められるようなことをやらないといけないかなとは思う。

(BS-TBS『Bizスクエア』 5月18日放送より)

==========

<プロフィール>

中空 麻奈 さん

BNPパリバ証券 グローバルマーケット統括本部副会長

チーフクレジットストラテジスト

経済財政諮問会議の民間議員