外国人観光客への二重価格アリ?

小川彩佳キャスター:

二重価格は私たちも海外旅行などで経験したことはありますが、これまでは二重価格を設定される側だと思っていたのが、設定を考える国になっているという。

まず、その是非を考える前に現実を突きつけられている感覚があるんですけど…

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

落ちぶれちゃったなって感じ?

小川キャスター:

大国だったのはいつのことだったかなみたいな。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

でも、日本は「おもてなし」「安心・安全だから日本に来て」と言っていたのに、急に手のひらを返したような感じになっているのは、ちょっといただけないと個人的には思っています。

藤森祥平キャスター:

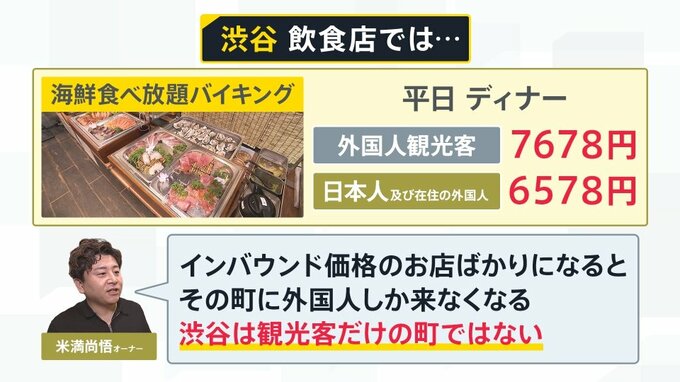

渋谷の海鮮食べ放題バイキングでは、外国人観光客に対して平日ディナーは「7678円」。日本人・及び在住の外国人には1100円引きの「6578円」。

米満オーナーは「インバウンド価格のお店ばかりになると、その町に外国人しか来なくなる。渋谷は観光客だけの町ではない」として、円安・物価高の中でトライしているということです。

慶応大法学部卒 トラウデン直美さん:

日本が円安になって、ちょっと弱っているのは受け止めつつ、二重価格を導入するのはアリなのかなと思っています。お店としても外国人に100%頼るのはリスク的にも高い。コロナみたいなことがないとも言い切れないから、地元の人に来てもらうというのも1つ重要だと思います。

住んでいる人たちが自分たちの生活圏で、どんどん物価が上がって、外国人しか来ないような町になってしまうというのは心配だと思いますね。

藤森キャスター:

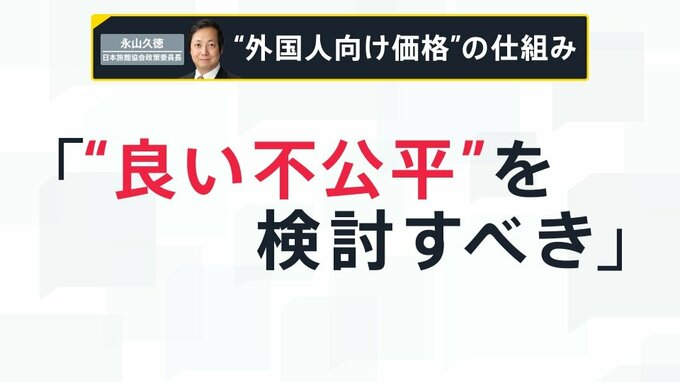

日本旅館協会政策委員長 永山久徳さんは、二重価格について「“良い不公平”を検討すべき」としています。

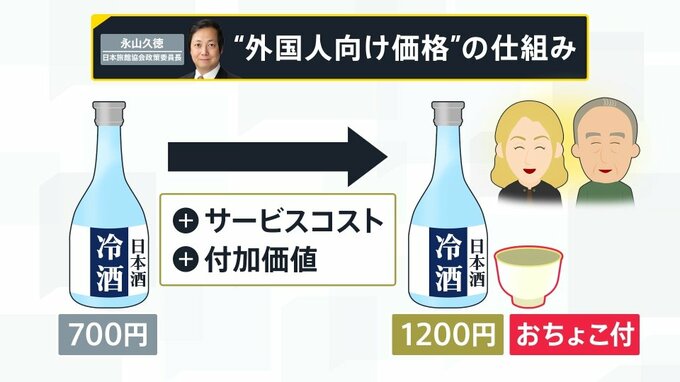

永山さんは岡山などで旅館を経営していて、外国人観光客と日本人の客では接客の労力が違ってくるといいます。

例えば日本酒1本700円を、外国人向けに「サービスコスト」と「付加価値」を付けて1200円で販売します。さらに、おちょこ1個をお土産として持ち帰れるようにする。そうすると、おちょこは500円もしませんが、外国人は喜んで2本、3本と頼むそうです。

今のところ、こういう例をどんどん広げていくのも一つの手なのではないかと。そうすると提供する側も納得できますよね。

トラウデン直美さん:

まずは、こういう形で選べるように価格の違うものを出していくところから始めていく。いきなり、同じものなのに値段が違うとなると、日本人としてもなんかちょっとね…

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

私たちが海外に行ったとき、嫌じゃないですか?

トラウデン直美さん:

いたたまれない気持ちにもなるかもしれない。

小川キャスター:

日本人の方も選べるというサービスではあるんですね。

藤森キャスター:

そうです、皆さん選べるんですよ。

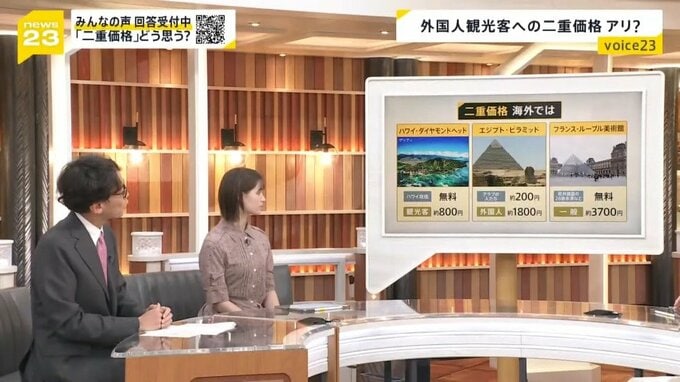

海外の例を見ると…

ハワイ・ダイヤモンドヘッド

ハワイ在住:無料 観光客:客約800円

エジプト・ピラミッド

アラブの人たち:約200円 外国人:約1800円

フランス・ルーブル美術館

欧州諸国の26歳未満など:無料 一般:約3700円

地元の人たちに対しては無料・安い価格設定で、観光客は高い設定になっています。

この辺は、何となく受け入れられているんじゃないですか?

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

これはいいと思います。これはケースが違って、オーバーツーリズムで自然環境が壊されてしまうなど、そういう危機があるのであれば、それに対して過剰な観光を規制するという意味であるとか、ルーブル美術館だったら、若者たちへの文化支援のような名目があるので、レストランの値段の付け方とは違う話だと思います。

トラウデン直美さん:

地元に住んでるのに「高くてルーブルに行けない」とかは、さすがにフランスでは起こらないと信じていますけど、そういうことにもなりかねないわけじゃないですか。

地元のものを誇っていくという意味でも、地元の人を守る優遇策みたいなのもあってもいい。地元割みたいなのは嫌な感じはしないですけどね。

小川キャスター:

日本の印象を外国の方に伺うと、真面目・誠実というのが出てきますが、二重価格の設定によって外国人観光客に「ずるい」というような感覚を持たれてしまって、日本の魅力そのものがそがれていくような感覚もあったりもして…。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

長期的には損だと思うし、日本はそもそも安くして、外国人にいっぱい来てもらってインバウンドだといってやってきたのに、急にオーバーツーリズムで、今度はむしり取ろうみたいな、あまりにも虫が良すぎるので、これだけ円安になってしまった状況をしっかり反省することから始める必要があると思います。