沖縄県内41市町村の魅力をお伝えする「わがまちLink41」。

今回は西原町にある「琉球大学の歴史」についてお伝えします。

終戦直後に沖縄で初めて作られた大学である琉球大学の成り立ちや、開学当初を知る卒業生のインタビューなどをご覧ください。

竹内記者

「西原町にある、琉球大学にやってきました。今回は、沖縄で始めてできた大学、琉球大学の歴史を紐解いていきます」

今回、琉球大学の歴史について教えてくれるのは、琉大付属図書館の前田勇樹さんです。

琉大付属図書館・前田勇樹さん

「こちらが琉球大学の『首里の杜』というスペースです。琉球大学が元々首里城にあった時代の痕跡を知ることができるゾーンです」

(Q元々、琉球大学は西原町にあったわけではないんですか?)

琉大付属図書館・前田勇樹さん

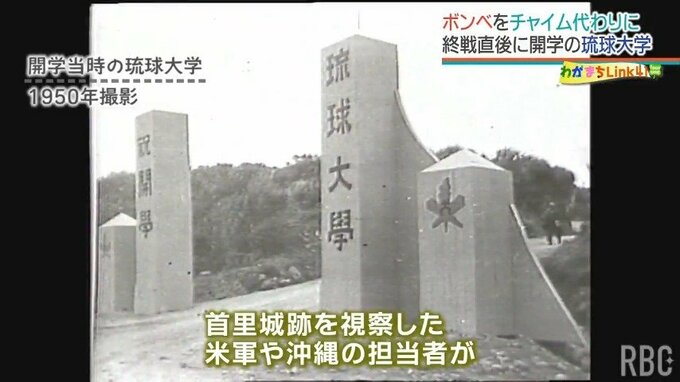

「そうですね。1950年に開学する時、首里城跡を視察した米軍や沖縄の担当者が、『良いじゃないか縁もあって』ということで、首里城跡に(琉球大学が)建てられた。1970年代から80年代にかけて、じわじわと移転してきて、今の場所(西原町)に来たという経緯があります」

学内には、開学当時の琉球大学を象徴する、貴重なものが残されています。

琉大付属図書館・前田勇樹さん

「開学の鐘というもの。鐘にしては形がちょっと不思議じゃないですか?実はこれは米軍から払い下げてもらったガスボンベです。開学当時、琉球大学の時を知らせる鐘として使われていた」

終戦直後の1950年に開学した琉球大学では、ガスボンベをチャイム代わりにしていただけではなく、あらゆる物資が不足していました。当時を知る卒業生は、こう振り返ります。

琉大2期卒業生・森田恒勝さん(1990年放送・当時58歳)

「大学とは名ばかりで、まだ校舎も赤瓦の木造、建築中の建物もあった。講堂に入りましても、椅子、テーブルがそろっていない。今考えてみますと物質的にも大変貧しいものがありました」

しかし、貧しい中でも、学生たちは学びへの希望に満ち溢れていたといいます。

琉大2期卒業生・西銘正雄さん(1990年放送・当時58歳)

「沖縄を背負うんだとかね、あすの沖縄をつくるんだとか、沖縄を見直すんだとかっていうような気概に燃えていました。だから物は無くて貧しくとも、非常に明るく、夢を持っていたんでしょうかね。心は豊かだったような感じがしますよ」

戦後の復興には「教育」が不可欠だという声が高まる中で、沖縄初の大学として開学した琉球大学。実は、開学前は別の呼び名が候補となっていました。

琉大付属図書館・前田勇樹さん

「沖縄の中でも結構ギリギリまで『沖縄大学ができる』と言われていた」

最終的に「琉球大学」となった理由の1つには、当時のアメリカが、復帰運動を鎮静化するために行った、「離日政策」があったといいます。

琉大付属図書館・前田勇樹さん

「戦後の米軍政府は意識的に『琉球』を使う。あなたたちは日本とは違う琉球民族なんだと。琉球政府、琉球警察、琉球大学もまさにその歴史を背負った名前を米軍側が意識してつけたという歴史もみられます」

アメリカの影響を大きく受けて開学した琉球大学。地域に根差した教育機関として、アメリカ本国でも定評のあったミシガン州立大学の支援を受けながら、その運営方針を取り入れてきました。地域貢献への姿勢は、今も受け継がれています。

琉大付属図書館・前田勇樹さん

「『おでかけ貴重書○○へいく!』という事業をしています。琉球大学付属図書館が持っている文化資源、琉球王国時代の古文書など、こういう物を各地域に実際に赴いて皆様に見てもらいながら、より深い学びを地域の皆様にお届けできるような企画をやっています」

西原町を訪ねると、首里で開学した当時から連綿と文化を受け継ぐ、琉球大学の姿がありました。

【記者メモ】

首里で開学した琉球大学ですが、実は琉球放送(RBC)と深い関わりがあります。

実は、琉球放送の最初のラジオ放送は、1954年に琉球大学首里キャンパスの構内で始まりました。

現在の那覇市久茂地に移転するまでの5年間は、首里キャンパス構内で放送が続けられました。

琉球大学の歴史については、構内にある博物館に、年表や当時の資料などが展示されていて、一般の方も無料で入れます。