地震保険料には3倍以上の地域差 リスク管理どうする?

山内キャスター:

そして地震の被害に遭ってしまったときに、生活の助けとなる一つが地震保険です。

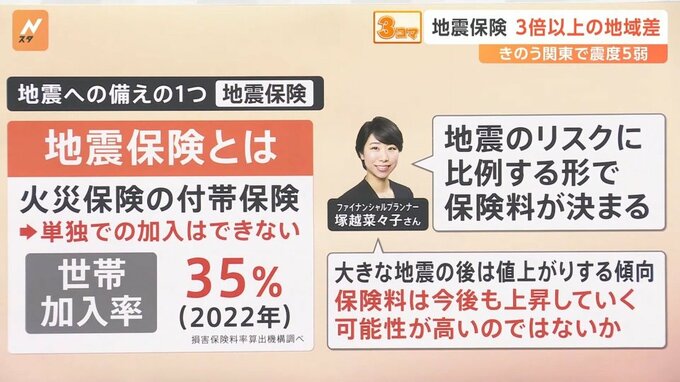

地震保険というのは火災保険の付帯保険で、火災保険にプラスして入ることができるものです。単独で加入することはできません。

全世帯の加入率は35%です(2022年)。年々上がってきてはいるのですが、あまり高いようには私には思えませんでした。

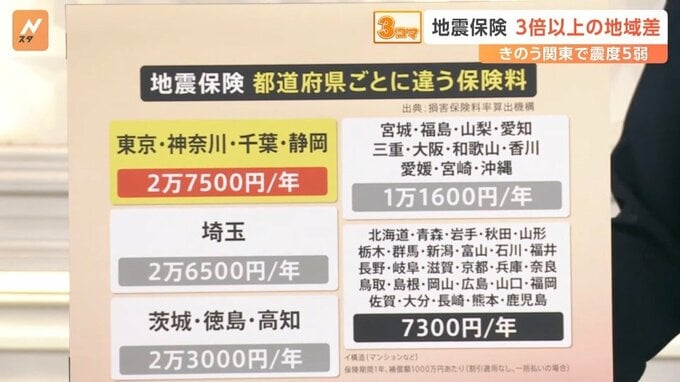

そして、実は都道府県ごとに金額が違います。最も高いのは東京・神奈川・千葉・静岡で、年間2万7500円です。最も安い地域である、年間7300円の北海道などと比べますと、かなり高いということがわかります。

この金額の違いがどんなところから出てきているのか、専門家に聞きました。ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんによれば「地震のリスクに比例する形で保険料が決まる」。さらに「大きな地震の後は値上がりする傾向。保険料は今後も上昇していく可能性が高いのではないか」ということです。

とはいえ、やはりこれから4月、引っ越しなどもあるので、十分考えてみる必要性はあるのかなと思います。

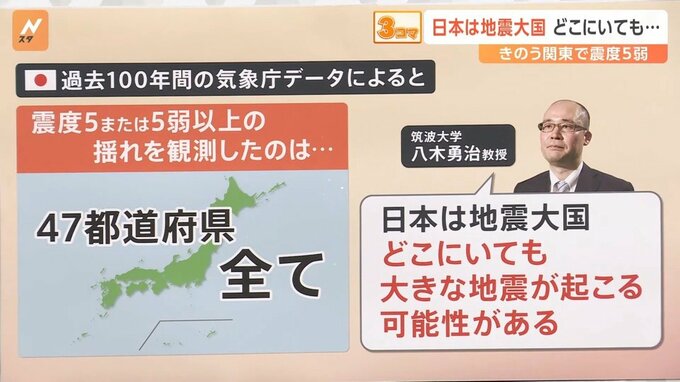

そしてもう一つ、こんなデータがあります。過去100年間の気象庁のデータで震度5、または震度5弱を観測した地域は、都道府県でいうとどのぐらいあるのか。

実はこれ、47都道府県全てなんです。八木先生は「日本は地震大国。どこにいても大きな地震が起こる可能性がある」と、いつものことですけれども注意喚起しています。

井上キャスター:

地震保険については、やっぱり西のほうが加入率が高い。意識の差が出ている。もちろん値段の問題もありますが、自分のリスクに照らし合わせてということなんでしょうね。

東京大学 斎藤幸平 准教授:

うちも、入るかどうかはもう1回考えなきゃいけないなと思いました。

日比麻音子キャスター:

このように地震のニュースなどがあると、どうしても怖いと思ってしまいますけれども、備えておくことで自分の身を守る、こういった意識をもう一度見直すことでまた一つ、命を守るきっかけにつながると思うので、できることはたくさんあるかなと思うんですよね。

東京大学 斎藤幸平 准教授:

どこに避難するかとか、備蓄とかもそうですし、あとは近所との付き合い、コミュニティのあり方が結構大事です。都会はそれが今なくなっているので。

誰か顔なじみをつくっておくと「避難してないよ彼女」とか「おじいちゃん、おばあちゃんどこにいる」とか、そういうのも含めて準備しておきたいですよね。

私も一応、やるようには心がけています。

井上キャスター:

どのくらいの範囲でやってます?隣近所?

東京大学 斎藤幸平 准教授:

隣近所に挨拶したりとか。

日比キャスター:

どうしても一人暮らしとかだと、なかなかそういった連絡をどう取るかとか、親と離れているので、どうやってここに集まろうかとか、そういう具体的なことまで決めないとなと思うんですけれども。

東京大学 斎藤幸平 准教授:

東京とかだとおじいちゃん、おばあちゃんとかたくさん孤立しているので、そうなると私はそこまでできていないですけれども、本当は町内会とかの仕事が大事になっているんですよね。

井上キャスター:

デジタルも大切だし、今までの文化もあわせて、ということなのかもしれないですね。