21日の朝、栃木と埼玉で最大震度5弱を観測する地震がありました。なんとなく地震が増えている印象がありますが、首都直下地震との関連はあるのでしょうか。地震保険についてもお伝えしていきます。

経済被害は推計1001兆円…首都直下地震との関係は?

山内あゆキャスター:

まずは21日の地震の情報からみていきます。発生したのは朝9時8分ごろ。緊急地震速報が鳴りました。

震源は茨城県南部。震度5弱を観測したのは、栃木・下野市と埼玉・加須市です。気象庁は「千葉東方沖で相次いでいる地震との直接の関係はない」と発表しています。

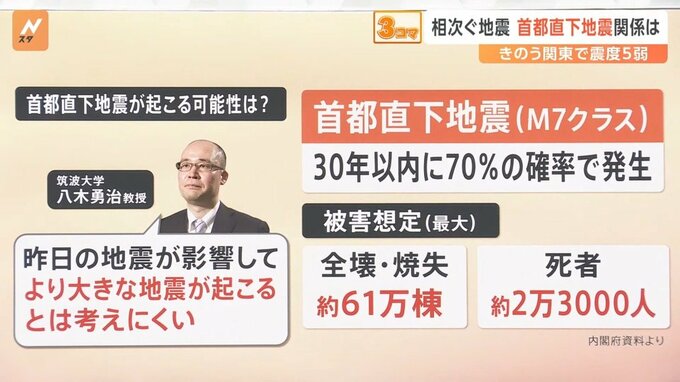

では、首都直下地震との関連はどうなのでしょうか。筑波大学の八木勇治教授に聞くと「21日の地震が影響して、より大きな地震が起こるとは考えにくい」ということで、何か前兆のようなことは心配しなくてもいいようです。

改めて、首都直下地震とは、マグニチュード7クラスの大地震です。30年以内に70%の確率で発生するとされています。被害の想定は、最大で全壊・焼失が約61万棟。死者は約2万3000人と推定されています。

また、土木学会が3月14日に発表した最新の推計で、被害総額も変わってきました。2018年の推計では、首都直下地震の経済的な被害推計は778兆円でした。この金額に、東日本大震災後に得られたデータを加えて再調査したところ、1001兆円と、かなり上がったんです。

一方で、道路・建物など公共インフラを事前に対策する費用として21兆円以上を投資することによって、この経済的な被害は369兆円減らせる。事前に対策をすれば、被害はかなり減るということも推計で出てきました。

井上貴博キャスター:

我々は日本に暮らす以上、地震が起きることを前提にして生活すべきで、回避することはできないけれども、防災はどこまでもできる。

一方で、防災は常に裏切られるということもあわせて感じますね。

東京大学 斎藤幸平 准教授:

自然の力は私たちの想像を超えていろんなことを引き起こすので、防災したから安心というわけではないと思うんですけれども、この間『報道1930』(BS-TBS)で私がならった概念に、事前復興というものがあります。

復興は、今までは「起きてからみんなで元に戻そう」「より発展させよう」ということでしたが、それはある意味遅いわけですよね。

あらかじめみんなで地域で相談して、たとえばまちづくりをコンパクトにしておく、道路整備をしておく、避難がしにくいところは太い道路をつくっておくとか、そういうことをやっておくことが、最終的な被害を少なくすることにつながる。そういうことも今、議論されているみたいですね。

井上キャスター:

まちづくりの段階で、ということですね。