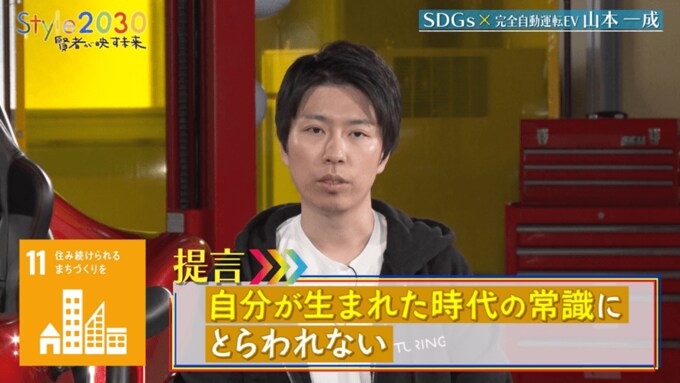

SDGs達成期限の2030年に向けた新たな価値観、生き方を語る今回の賢者は、自動運転EVスタートアップ「Turing」CEOの山本一成氏。東京大学在学中に将棋AI「Ponanza」を開発。世界で初めてプロ将棋の名人を破り、大きな話題を呼んだ。プログラマーとして一躍時の人となった山本氏が今取り組んでいるのが、AIによる完全自動運転の車の開発だ。新たな領域に挑む山本氏が大切にしているのが、未来から今を見るという視点。2023年10月に発表したコンセプトカーを前に未来のビジョンを聞いた。

「今の常識にとらわれない」。AIは倫理的判断も

――賢者の方には「わたしのStyle2030」と題して、話していただくテーマをSDGs17の項目の中から選んでいただいています。まずは山本さん何番でしょうか?

山本一成氏:

はい。11番「住み続けられるまちづくりを」でお願いします。

――この実現に向けた提言をお願いします。

山本一成氏:

「自分が生まれた時代の常識にとらわれない」。これを提言にさせてください。

――車とAIに携わってみようと考えたあたりから伺いたいのですが。

山本一成氏:

ちょっと大きな話から始めてしまうと、AIで10年以上プログラムを書いていたんですけども、その仕事が終わって、次に大きなチャレンジをしなきゃいけないなと思っていました。日本の産業を盛り上げたいという気持ちもあって、その中で、次にどういうところに自分のポジションを振ると、世界に対して良いインパクトを最大に出せるかなということで選んだというのが一つあって。

――車が好きなんですか。

山本一成氏:

元々そこまでではなかったんですけど、車をいろいろ触っているうちに結構好きになっちゃって、最近スポーツカーを買ったりとかもしています。運転ってすごく楽しい行為だと思うんですけど、全員が運転できるかというと、最近だと高齢者の方が免許を返納せざるを得ないと。これって現実的にすごくシビアな、大変なことですよね。

そもそも若者の中でも運転するのが怖いっていう人、結構多いと思うんです。人を傷つける可能性ってどうしてもあるわけじゃないですか。どんな人であれ、人はミスしてしまうので。私自身も運転はやっぱり怖いなっていう気持ちはあったんです。今もそれは忘れちゃいけない気持ちで、大切な気持ちだと思っているんです。

「住み続けられるまちづくり」ですけど、表現を拡大すると、みんなにとって安心な社会を作るためには、ハンドルがない車を作るというのも一つあるべき未来かなと思っているんです。ハンドルがない車って、少なくとも遠い未来においては、とても自然に聞こえますよね。

――そうですか?

山本一成氏:

未来から見たら、ハンドルがない車はあるべきだし、今だって技術的に作れるんだったら作るべきです。

――完全に常識にとらわれていました。ハンドルはあるものだっていう。

山本一成氏:

今の常識にとらわれないというのはすごく大事かなと思って。どの時代も未来から見ると、すごく小さな常識にとらわれていたはずです。現代もおそらく未来から見たら、なんかよくわからない常識とかにとらわれているはずなんです。

――コンセプトカーにはメーターがありませんね。

山本一成氏:

ディスプレイの方に集約しようということで。もっと車とコミュニケーションして、「自宅に連れてって」っていう感じになるんだと思います。

――例えば「今日は少し飛ばし気味にメリハリつけて走って」と言ったらできるようになるんですか。

山本一成氏:

多分AIなので「ちょっとそういうのはよくないと思います」って言うんじゃないですか。AIって単純に白線の間を走るとかじゃなくて、倫理的な判断も必要とされると思うんです。今流行りのChatGPTを含めて言葉をしゃべるAIを車に載せて、実験を何個かしたことがあったんです。

「赤信号の先に病人がいます。どうしますか」と聞くと、結構AIは悩むらしくて、確率で半々ぐらいなんですけど、「赤信号なので交通ルールを遵守します」と言うときもありますし、「赤信号を無視して病人を助けに行きます」と言うときもあるんです。

倫理的な判断も人間は普通にやっていますし、そういうことを将来AIは担うことになるんだろうなっていう。交通ルールを遵守するよりも救急車を先に行かせるということって、正しい判断じゃないですか。そういうことまで含めて、きっと未来のAIはやってくれる。我々はそういうAIを作ろうとしています。

――AIを車に搭載していくのは大変なことなんですか。

山本一成氏:

そうですね。人間の皆さんは何気なくやっているんですけど、実はすごく難しいことで、運転以外の知識もたくさん使っているんです。他の人間がどう考えているかとか、ローカルの言語、例えば日本語を自然に読んでいるとか、人間について十分理解している、この世界について十分理解している、その知識が前提となってさらに運転技術がついて運転って初めてできるんです。

今のAIは物を認識する、例えばここに人がいますよとかだったらそんなに精度は悪くないんです。あるいは人を抜いていると言ってもいいレベルなんですけど、常識を働かせて実際の運転に直接活かすとなると、まだできていないというのが真実なんです。

――私達のいわゆる常識の部分をAIに覚え込ませるんですか。

山本一成氏:

最初はインターネットにたくさんある文章や画像を使って、基本的なことを理解させて、いわゆる生成AI的なものを作っていきます。それをもとに運転用にフィットさせていこうと考えています。

これはちょっと人間と似ているかなと思っていて、人間も身体能力的には中学生ぐらいになったら運転できると思うんです。だけど、免許を18とか20といった年齢で取るというのは、結局20年ぐらい人間社会にいて、その常識があって初めて運転をするというアナロジーだと思うんです。

様々な文章を読ませて常識を理解したAIを、さらに運転を学習させることによって、人と同じように運転ができるようにさせたいと思っているんです。