親からの虐待などの事情により、安全に暮らすことができないと感じていたり、困りごとを抱えたりした主に10代中ごろから後半の子どもが一時的に宿泊できる場所「子どもシェルター」。運営はNPO法人などが行っています。一軒家の中で、大人のスタッフやボランティアと生活しながら、次の居場所を探していく緊急の“避難所”のような性格を持っているところです。1月に東京の多摩地区に開設された子どもシェルターにスポットを当てて、現状について考えます。

多摩地区の子どもシェルター「こだま」開設の経緯

多摩地区に新たにできた子どもシェルターの名前は「こだま」。子どもたちの声が“こだま”する、あたたかい“多摩”になるようになどの思いを込めて名付けられました。子どもにとってのシェルターの重要性と、こだま開設のいきさつを聞いたのは、NPO法人子ども・若者センターこだまの理事長・木村真実さんです。

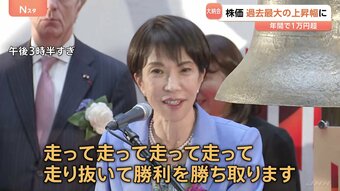

「NPO法人子ども・若者センターこだま」理事長の木村真実さん

「子どもたちとしてはお家にはいられないという判断をするわけですけれども、その次の居場所がとても安全で安心で自由な場所でなければ一歩が踏み出せないと思うんですよね。そういう場を社会の中で用意するっていうのは大事だなと思いました。また、多摩地域は400万人の人口がいて、他の都道府県に比べれば大きい人口もいますし、東京都区部とは少し様相も違う所もありますし、多摩にも欲しいなと思ってきたところです。そうしたところ、2年くらい前にパブリックリソース財団という休眠預金を活かしてこのシェルターの立ち上げを手伝うというお話がありまして。お金の面でもノウハウの面でも援助してくれるということでしたので…」

木村さんは普段、多摩地域で活動する弁護士ですが、児童相談所の非常勤弁護士やスクールロイヤーなどで長く子どもに関わってきました。

子どもを緊急で受け入れる施設として「児童相談所の一時保護所」もありますが、なかなか空きがない。また、対象がおおむね2歳から17歳までなので、そもそも18歳以上は入れない。さらに、木村さんは、低年齢の子もいる一時保護所で、例えば性被害から逃れた思春期の10代後半の女の子などが居づらさを感じている様子も目の当たりにしてきました。

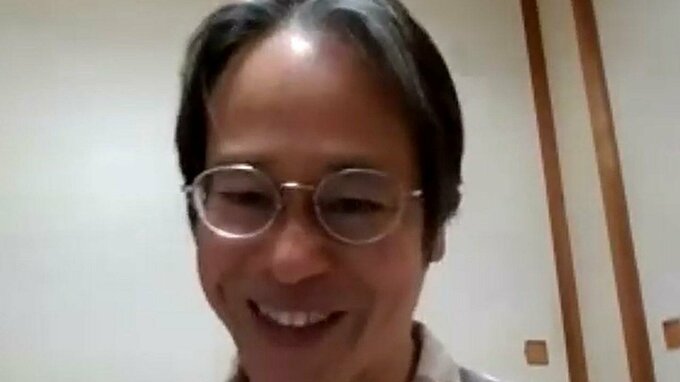

そこで、「次の目標」を持てる場所を多摩にも、という思いで女子専用の子どもシェルター「こだま」の開設に至りました。定員は6名で、場所は、秘匿性の観点から明かしていませんが、木村さんのほかにも多摩地域の大学教員や医師、子ども・若者支援の活動をしている人が集まってボランティアで運営を行っています。その中の一人、こだまの副理事長・谷川由起子さんは、普段は行政職員でスクールソーシャルワーカーです。

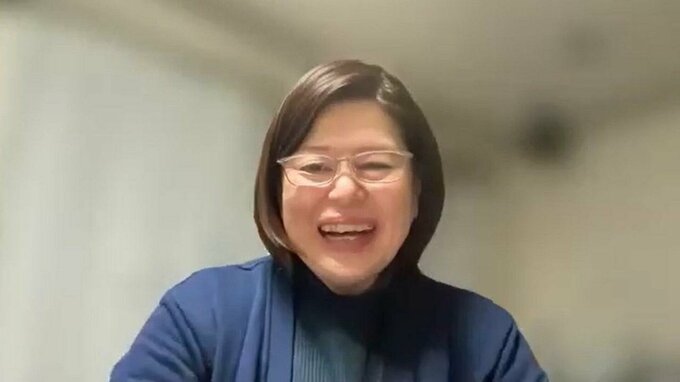

「NPO法人子ども・若者センターこだま」副理事長の谷川由起子さん

「運営メンバーが皆、自分が多摩にフィールドを持っているというか、土地勘とかそういうものもあるし、地域の事を知っているということも、やっぱり自分の地元でやるんだという気持ちもあって、皆にとって身近なところっていう感じですかね」

これは谷川さんだけでなく木村さんも言っていましたが、多摩では何か活動をしたり声を上げることに積極的でポジティブな人たちが多く、「子どもシェルターって大事だよね」と理解して応援してくれる人も多いそうです。

シェルターの物件探しも簡単ではなかったそうですが、場所を隠して行う特殊な事業にも関わらず、社会的意義を理解してくれた大家さんに出会って、新築の子どもシェルター開設へと話を進めることができたそうで、地域と繋がりやすかったといいます。