鉄道やバスの利用者の減少や運転手不足を背景に、全国各地で路線廃止の動きが相次いでいる。どうしたら、公共交通の路線廃止の動きに歯止めがかけられるのか。地方公共交通の再生請負人といわれる両備グループの小嶋代表に話を聞いた。

「両備グループ」小嶋代表に聞く 地方公共交通の再生術とは!?

「目先の問題解決だけしていたら、地方公共交通の8割はなくなりますね」。地方公共交通の現状に警鐘を鳴らすのは、岡山県でバスや鉄道事業などを担う両備グループの小嶋光信 代表兼CEO。小嶋代表は和歌山県の和歌山電鐵や、広島県の中国バス、三重県の津エアポートラインなど、各地の公共交通の再生を手がけ、地方公共交通の再生請負人と呼ばれている。

両備グループ代表 兼 最高経営責任者 小嶋光信氏:

この和歌山電鐵が1つの大きな契機になりながら、全国の地方公共交通を救うソリューションの一つになっていくんじゃないかと思う。

両備グループは2005年、年間5億円の赤字だった和歌山電鐵 貴志川線の運行を、南海電鉄から引き継ぎ再建。2007年に日本初の民間鉄道会社のねこの駅長が誕生し、全国的に話題となった。

――大手の南海電鉄が音を上げた路線を、縁もゆかりもない両備グループが再生を手がけた最大の理由は?

両備グループ代表 兼 最高経営責任者 小嶋光信氏:

1番の課題、公共交通の分析をしたら2000年、2002年の規制緩和後、それから国の制度も変わって競争が変わったことで大赤字になると、そこから物事が始まった。

2000年代、国の規制緩和により、交通事業への参入がしやすくなったが利用者の利益を守る一方、過当競争が起こり、老舗バス会社や鉄道会社が次々に経営破綻した。

両備グループ代表 兼 最高経営責任者 小嶋光信氏:

赤字企業が増えても事業が行われている。それがわからなかったので、まず実態の分析をしようと。「公設民営」というヨーロッパ型のやり方を、補助金に代わってやった場合にどうなるかと。

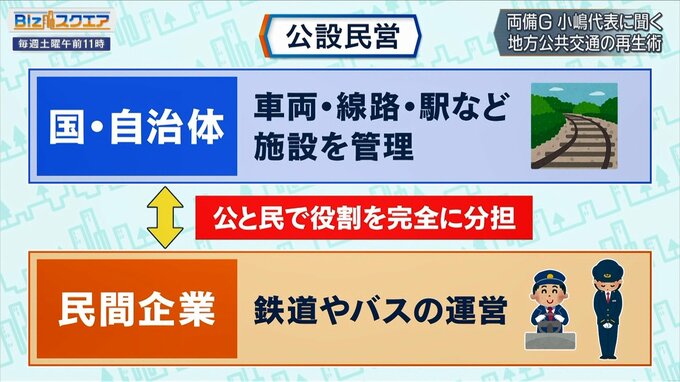

公設民営とは、国や自治体が車両や線路などを管理して、民間企業は運営のみを担う仕組みで、公と民の役割を完全に分けることで、責任の所在が明確になることが利点。

――「公設民営」とは?

両備グループ代表 兼 最高経営責任者 小嶋光信氏:

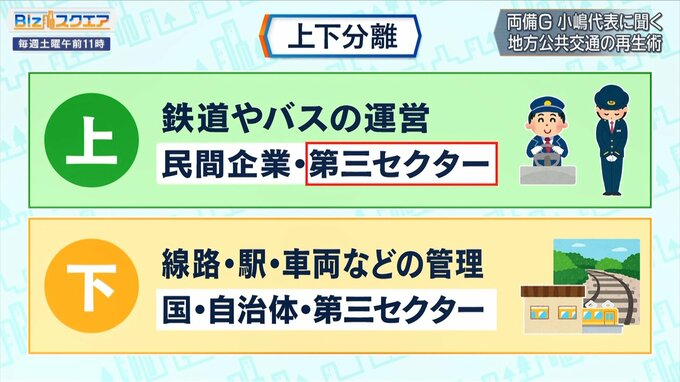

おなじみなのは「上下分離」という言葉。「上下分離でいいのでは」という意見が多い。「公設民営と言わずに上下分離でいいのでは」と。これが大違い。

上下分離とは、鉄道などの事業で上部に当たる運営と、下部にあたる線路などの管理を切り離すこと。小嶋代表はこの運営部分を第3セクターにすることに問題があるという。

両備グループ代表 兼 最高経営責任者 小嶋光信氏:

民営(運営)を第3セクターにしてしまうと、公の鉄道に対する思いと民の思いは全く違う。民は経営にならないといけない。公は市民や国民のためになればいい。だから、経営にならなくてもいろんな要求をされる。

――上下を分離するだけでなく、運行の部分は完全に民でやった方がよいと。

両備グループ代表 兼 最高経営責任者 小嶋光信氏:

民がやって責任を持つと本当にこれを実態にやればかなりのところで生きてくる。ただ「公設民営」という手段だけで良くなるかというと、これは違う。

――その上にみんな努力がないとできない。

両備グループ代表 兼 最高経営責任者 小嶋光信氏:

それと同時に「公設民営」を支えているベース。これを国が根本的に変えないと、実はやってみたものの…で終わる。