千葉・東方沖で相次いでいる地震の影響で、千葉県では2月27日からの6日間で最大震度4の揺れが3回発生するなど、のべ32回の地震を観測しています。一体、なにが起きているのでしょうか。

「スロースリップ」は断層面がゆっくりと滑るのが特徴

日比麻音子キャスター:

2月27日から3月3日にかけて、千葉県を震源とした地震が32回発生しています。震度4を観測したのは3回となっています。

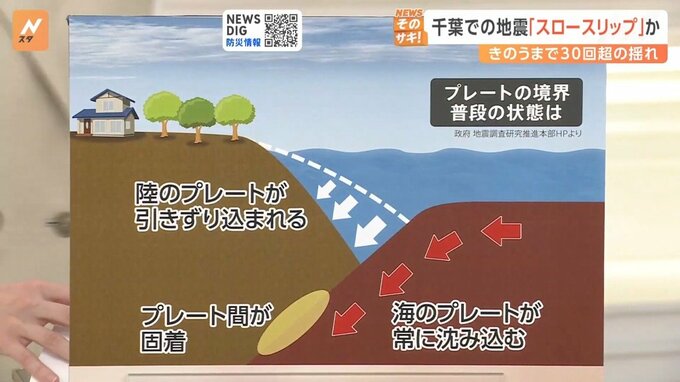

こういったことを受けて地震調査委員会が開催されていますが、1日、この地震に関して地震調査委員会は「プレートの境界でゆっくりとした滑りが発生している」という見解を示しました。

プレートの境界の普段の状態というのは、陸のプレートと海のプレートの間が固着し、くっついています。海のプレートは常に沈み込んでおり、これに伴って陸のプレートも引きずり込まれ、ひずみが発生しているというわけです。

では、これがどうなったら地震となるのか。

通常の地震だと、ひずみが限界に達したとき、急激なずれが発生します。このずれによって揺れが伝播し、地震が発生する。もしくは、ずれでプレートが跳ね上がることによって津波が発生する。

では、今回のスロースリップとはどういうものかというと、断層面がゆっくりと滑っていきます。ゆっくりずれが発生するために、大きな激しい揺れは陸では起きませんし、一方でゆっくりな跳ね上がりになるので、津波も生じないという状況になっています。今回の千葉県の地震は、スロースリップとみられているわけです。