(ブルームバーグ):高市早苗首相が、就任から1カ月もたたないうちに重大な外交的試練に直面している。台湾問題を巡る日本の立場に関する発言で、中国を激怒させたためだ。

高市氏は今月7日の国会答弁で、台湾有事に関して、戦艦を使い武力の行使も伴うものであれば、「存立危機事態」になり得るケースだと考えると答弁した。中国政府は次々に経済的報復措置を発し、さらなる制裁も辞さない構えだ。

中国外務省の毛寧報道官は、17日のブリーフィングで、中国政府が自国領土とみなす台湾を巡る曖昧さには「余地がない」と述べ、高市氏の発言撤回を改めて要求した。また、日本に対し「一線を越えた火遊びをやめ、誤った発言と行動を撤回し、中国に対する約束を実際の行動で果たせ」と緊張緩和の条件を示した。

圧力

これまでのところ、高市氏は自身の発言撤回を拒み続けている。強い指導力を示すナショナリスト候補として党首に選出された高市氏が中国に屈服すれば、重大な政治的反発に直面するだろう。この構図が、日本と最大の貿易相手国である中国との間で行き詰まりを生み出している。中国国営メディアは、事態が悪化すれば中国政府が制裁を発動し、外交・経済・軍事の連絡ルートを遮断する可能性を示唆しており、打開策は見えない。

中国駐在経験のある元外交官の宮家邦彦キヤノングローバル戦略研究所理事は、高市氏が後退するとは思わないし、後退する必要もないと語る。同氏は高市氏の支持率が80%超の高水準に達している点に触れ、「中国が高市氏を弱体化させようと圧力をかけているなら、おそらく逆効果になるだろう。中国は高市氏のエンジンに燃料を注いでいる」と指摘した。

宮家氏は、高市氏が戦略的なミスを犯した可能性はあるが、歴史が示すように、日本と中国が敏感な問題について対立する場合、通常、数カ月にわたる外交の凍結を経て合意に至る、との見方を示した。

高市氏にとって危険なのは、中国が予想以上に日本の経済や企業に圧力をかけ、日本の自動車産業が中国に依存する重要鉱物の供給をより明確に制限する可能性があることだ。レアアース(希土類)のさらなる武器化が起きれば、トランプ米大統領が注目し、事態が複雑化するリスクがある。トランプ氏は中国との通商対立の休戦により、レアアースの供給問題が「世界にとって」解決したと主張している。

トランプ氏は10月に東京で高市氏と会談した際、「日本のために私ができることがあれば、私たちは必ず応える」と伝えた。

1930年代の日本の侵略や領土問題を巡り、数十年間不安定だった中国と日本の関係は、ここ数カ月安定していた。だが、高市氏の率直な見解が、この進展を損なう恐れがある。高市氏は首相就任前の4月、台湾の頼清徳総統を訪問してもいる。

危機を察知した日本政府は17日、関係修復を図るため北京に外交官を派遣した。中国外務省は訪問の事実を把握していないとし、李強首相は、今週末に南アフリカで開催される20カ国・地域(G20)首脳会議で、日本の指導者と会談する予定はないと記者団に語った。

解決策がなければ、中国は圧力を強めるだろう。中国政府はここ数日、安全上のリスクを理由に、訪日外国人の約4分の1を占める自国民に対し、日本渡航を控えるよう呼びかけている。ブルームバーグは事情に詳しい関係者らの話として、旅行会社は今のところ、航空便やホテルのキャンセルが大幅に増える兆候は見られないと報じた。

逸脱

北京の政府系シンクタンクに所属する研究者2人は16日、国営メディアで、中国政府にとって、高市氏の発言は一部が指摘するような失言ではなく、同氏の右派的な立場に沿ったものだと記した。

これまでの日本の指導者は皆、「日本の存立を脅かす状況」とは何かという問いを回避し、戦略的曖昧さを保ちつつ、状況に基づいて判断すると述べてきた。高市氏の発言は、こうした姿勢からの逸脱を示している。

北京にある政策調査グループ、全球化智庫(CCG)の創設者・王輝耀氏は「これは完全に日本の首相が挑発した」と述べ、日本にさらなる対応を求めた。米国のバイデン前大統領が戦略的曖昧さを逸脱し、米国が台湾を防衛すると発言した際、米当局者は直ちに立場に変化はないと説明したとも述べた。

中国と隣国との関係がこれほど悪化したのは、2012年に日本が尖閣諸島の国有化を決めて以来だ。当時は、中国国営メディアの好戦的な言説が、十数都市で起きた反日デモに拍車をかけた。

今回、習近平国家主席はナショナリズム扇動に慎重になる可能性が高い。昨年、中国で日本人少年が刺殺されるなど、日本人に対する暴力事件が相次いだことで、こうした怒りをあおる危険性が明らかになった。また、景気減速への不満が高まる中、当局はあらゆる種類の公的デモを広く警戒している。

在中国日本大使館は17日、ホームページで現地在住の日本人向けに、中国人と接する際の言動や態度に注意し、大勢の人が集まる広場や日本人が多く利用する場所は避けるよう注意喚起した。

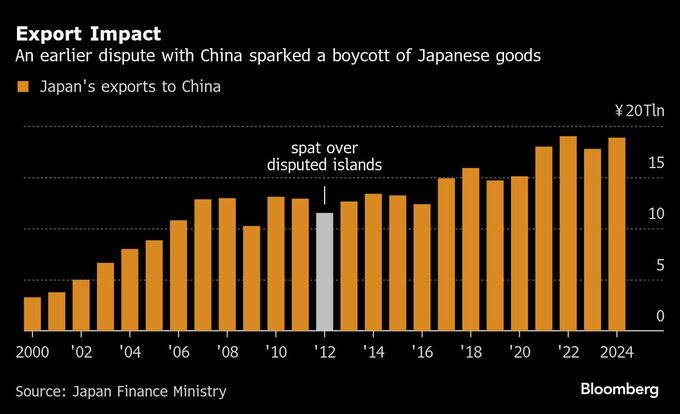

2012年の対立では、数カ月間の日本製品ボイコットが発生したが、影響は限定的だった。日本の輸出は約10%減少したが、貿易フローの世界的な変動を考慮し、高市氏はこの打撃を乗り切れる可能性に賭けているのかもしれない。

伊藤忠経済研究所の武田淳チーフエコノミストは「高市氏は強い経済構築を約束した以上、今回の件で成長が損なわれることを望まないだろう」と指摘する。また、「2012年ほどの激化は予想しない。米国との対立も抱える中国が、日本との深刻な対立に踏み込むのは、中国の利益にならない」との見通しを示した。

原題:Japan’s Takaichi Has Few Good Options to End China’s Retaliation(抜粋)

--取材協力:村上さくら、Lucille Liu、藤岡徹.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.