加速する少子化への対処として、婚姻数や有配偶率を維持していくことが、極めて重要であると考えられるものの、昨今、大都市に比べて、地方においてそれらの低下が顕著である。

近年の主として地方において有配偶率が低下する要因を計量的に分析し、その対策について検討を行った。

経済環境の好転が結婚行動の後押しになっていない

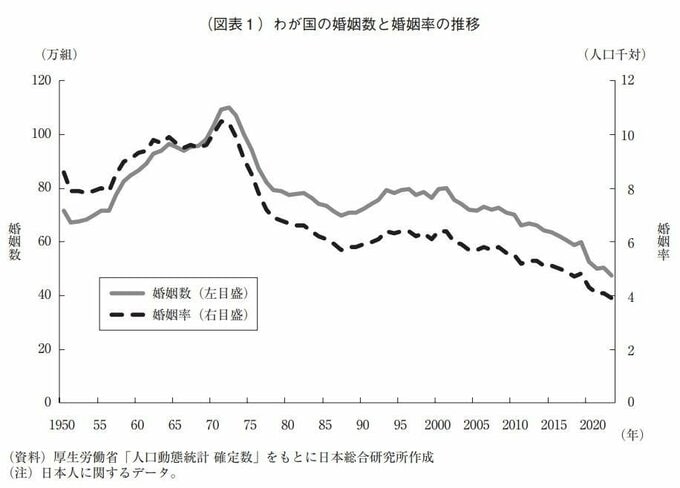

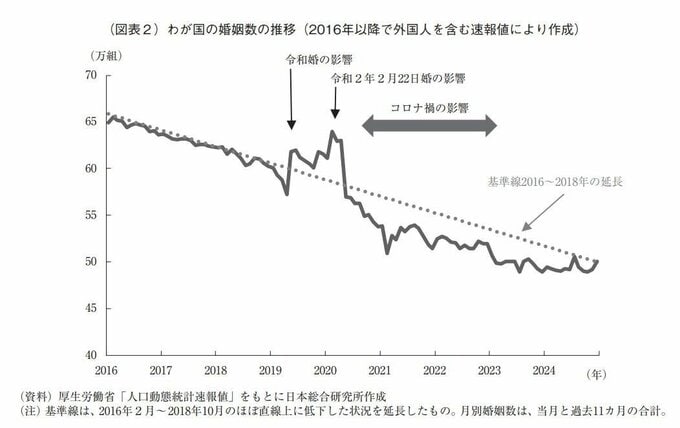

日本の婚姻数は、長期にわたり減少傾向にある。若者の人口減少がその最大の要因であるが、非婚・晩婚の進展の影響も認められる。

そうした状況下、2020年以降は、コロナ禍によって婚姻数・婚姻率とも一層大きく下振れし、出生数下押しの一因となった。

コロナ禍で、若い世代の活動が抑制され、出会いの機会などが減少したことが影響したと考えられるほか、非正規雇用にあった若者の一部では、雇用を失うなど、結婚に前向きになれなかった人もあったであろう。

コロナ禍で大きく下振れした婚姻数は、2023年から2024年は横ばいから微増に転じる見通しであり、ようやく下げ止まりの兆候が認められる。

しかし、今後婚姻数がしっかりとした増加基調とならなければ、コロナ禍で失われた婚姻数を回復したことにはならない。

政策的な後押しや経済環境の好転を通じて、婚姻数・婚姻率を押し上げることが望まれるが、若い世代の結婚に対する意識の変化もあり、実効ある政策手段は自明ではない。

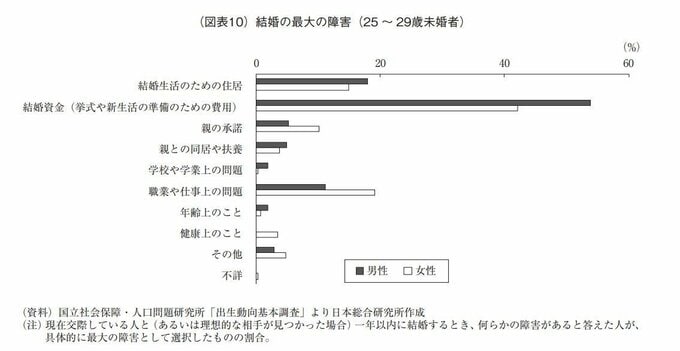

国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査(アンケート調査)によれば、結婚しない理由として「結婚に向けた経済的負担感の大きさ」がクローズアップされる。

しかし、足元では、正規雇用比率が上昇傾向にあるものの、そうした経済環境の好転が結婚行動の後押しになっている様子は認められないなど、実態とアンケート調査の結果は必ずしも直結しない。

また、近年では、東京よりも地方において、より深刻な婚姻数の減少に直面している。

2000年以降の20年間で、東京都の婚姻件数の減少率は▲15%程度にとどまる一方で、地方では半減となった地域も少なくない。

そこで若い世代の結婚行動を左右する要因について都道府県のパネルデータを用いて計量的な分析を行い、婚姻率低下の原因究明とともに今後の対策について検討を行った。

日本における近年の婚姻をめぐる状況

(1)婚姻数・婚姻率の低下

日本では、2000年以降長期にわたり婚姻数、婚姻率とも低下傾向にある。

とくに2020年以降、コロナ禍の影響を受け大きく下振れした。

日本に住む外国人を含む人口動態統計速報値で直近の婚姻数の状況を見ると、令和婚および令和2年(2020年)2月22日婚での一時的な婚姻数の増加とそれらに向けての結婚控えの状況はあったものの、おおむね減少トレンドが続いており、ようやく2024年に微増と、下げ止まりの兆候が認められる状況となった。

コロナ禍での婚姻数の下振れは、少子化抑止の観点から由々しき問題であり、その影響を試算した。

コロナ禍で下振れした婚姻数を定量的に評価するため、基準となる婚姻数の水準を、直線的な減少トレンドを示していた2016~2018年の期間に置き、その基準線からの減少幅の積算をコロナ禍により失われた逸失婚姻数とした。

なお、コロナ禍直前に令和婚や令和2年2月22日婚ブームがあり、一時的に婚姻数が増加した事例については、婚姻の先食いと考え、この時期の婚姻数増も含む逸失婚姻数を計算した。

コロナ禍による逸失婚姻数は、9万4,000組となる。

9万4,000組の婚姻数の減少がもたらす潜在的な出生数下押し効果を試算するべく、夫婦の完結出生子ども数1.90を乗じると、出生数の下押し効果は17.9万人となる。

この効果は、2020年以降の複数年にわたり出現していると考えられ、今後の出生数についても下押し影響が続く可能性がある。

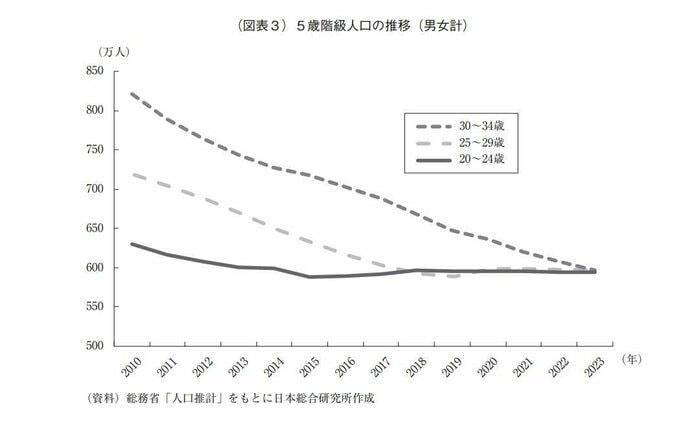

コロナ禍の影響を除外して考えてみると、長期にわたり婚姻数が減少する要因の一つに、若い世代の人口減少がある。

ただし、若い世代の年齢別人口(20〜34歳)を見ると、すでに30歳未満の年齢層では、人口の減少が止まり、横ばいに推移していることが分かる。

20〜24歳では2015年以降、25〜29歳では2018年以降横ばいとなっており、依然として減少傾向がみられる30〜34歳の年齢層も、ほどなくして横ばいとなろう。

結婚期にある人口の減少が緩やかになっているのは、1990年代の10年間の出生数がおよそ120万人で安定し、その世代が現在20歳代から30歳代に差し掛かってきているためである。

したがって、今後発表される日本人の2024年の婚姻数は、速報値同様、微増となる可能性が高いものの、婚姻率はおおむね横ばいにとどまる見通しである。

とくに、コロナ禍によって結婚機会の喪失に見舞われた人が結婚するようになれば、婚姻数は明確な増加基調となるとみられるが、現状では婚姻数・婚姻率ともどこまで伸びるかは不透明である。

また、婚姻数、婚姻率とも、東京都の変動は軽微にとどまり、地方、とりわけ東北地方のいくつかの県では著しい減少、低下に見舞われている。

例えば、青森県と秋田県では、2000年以降の20年間の婚姻数の減少率が50%を上回った。

若い世代の人口減少の影響が大きいと考えられるものの、若い世代の結婚に対する考え方や行動の変容もみられており、対処法にも十分な検討を要すると考えられる。

(2)結婚の質的変化

人口要因以外での婚姻数減少の要因を考えるにあたり、若い世代にみられる結婚までの期間の長期化や結婚に対する慎重な姿勢など、結婚をめぐる状況の質的変化がみられる。

その背景には、男女がともに経済的に家計を支える夫婦像が一般化し、女性の経済的自立に時間を要するようになっている。

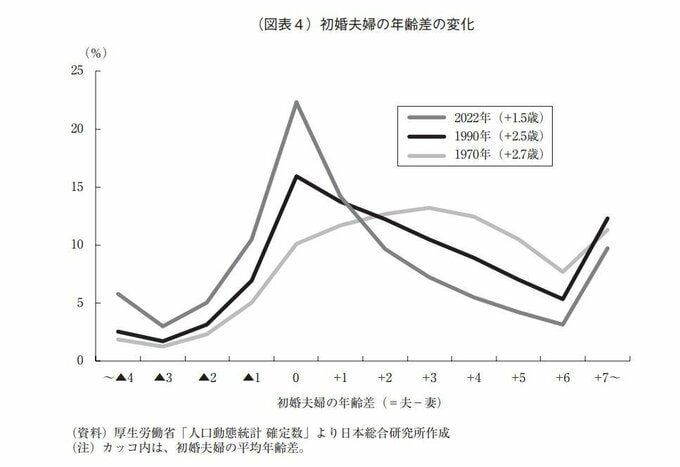

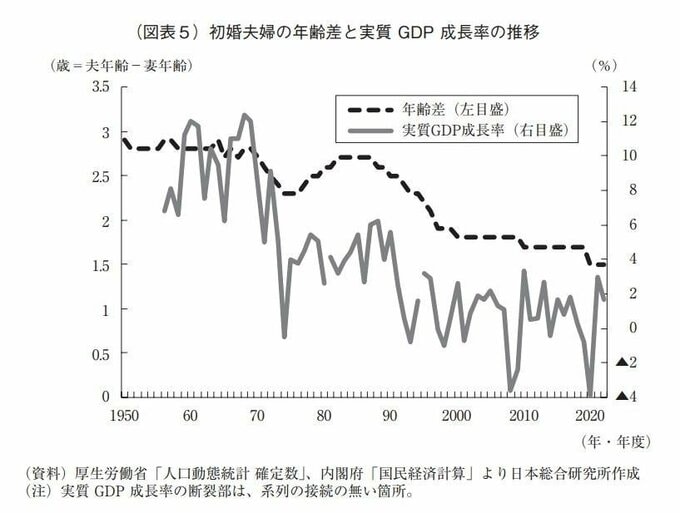

その結果、結婚する夫婦の年齢差は縮まる傾向が顕著となり、最も多い夫婦の年齢差は、1970年には夫が3歳年上というものであったが、2022年には同い年婚が最多となった。

近年では同い年婚が増えるだけでなく、70年代には10%程度であった女性が年上の夫婦の割合が、2022年には24.3%まで上昇した。

すでに、同い年婚と女性が年上の夫婦の合計は、全体の46.6%まで高まっている。

夫婦の平均年齢差もバブル崩壊以降は一貫して縮小傾向にある。

夫婦の平均年齢差には、実質経済成長率との連動性がみられ、成長率が低下している時期には男女が働いてともに家計を支える夫婦像が増えるなかで、年齢差が縮小したと考えられる。

また、1986年の男女雇用機会均等法の施行によって、女性の働き方が制度的に変わったことや、女性の4年制大学への進学率の上昇なども、夫婦の年齢差を縮小させる効果をもたらしたと考えられる。

以上より、結婚をめぐる質的変化によって、結婚に対する慎重な姿勢が定着し、非婚・晩婚が進展しているとみられる。

低成長が長期化するなかで、婚姻数の減少および婚姻率の低下が進行したのである。

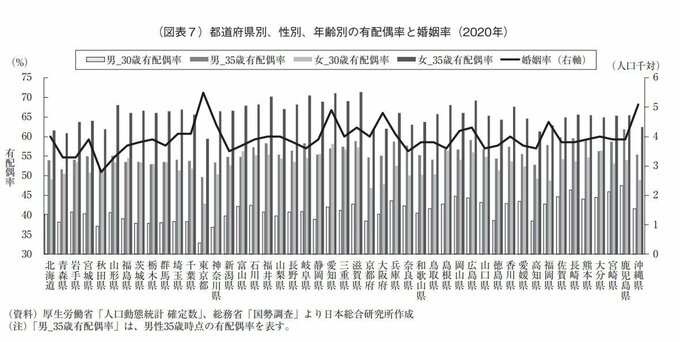

(3)婚姻率と有配偶率

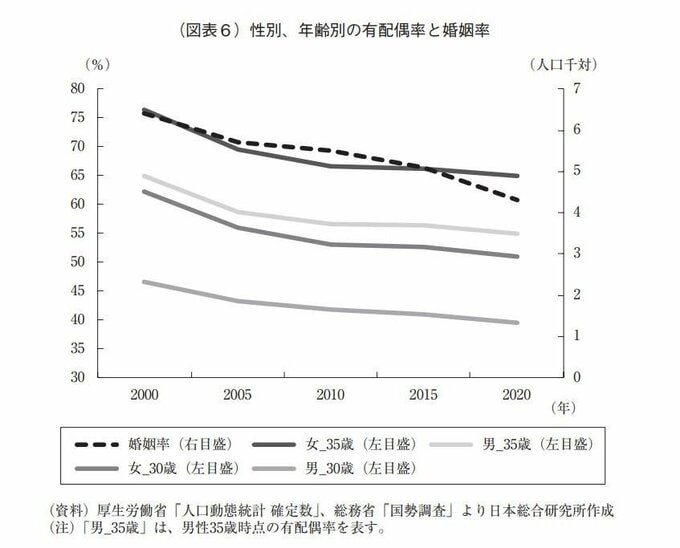

婚姻する人の割合を指す言葉として、ここまでは一般的に用いられることの多い「婚姻率」を使用してきた。

ただ、「婚姻率」は、日本人人口対比で算出するため、少子・高齢化の影響を受けやすい(分子は年間婚姻件数、分母は日本人人口)。

若い世代の人口割合が低下するなかでは、「婚姻率」は過大に低く算出されてしまう可能性がある。

とくに、地方自治体によっては、高齢化率が大都市に比べて高い場合があるため、実態を探る精緻な分析には適さないと考えられる。

そこで、特定の年齢時点までに結婚している人の割合を示す「有配偶率」を分析に用いることとする(分子は当該年齢の有配偶者数、分母は当該年齢人口)。

指標として用いるのは、男女とも30歳、35歳時とし、例えば「男_30歳有配偶率」と表すことにする。

婚姻率と有配偶率を比較すると、その違いは明らかである。婚姻率と有配偶率ともに、2000年以降低下傾向にあるが、婚姻率は、2010年以降低下ペースの加速が顕著であり、男女の有配偶率とは異なる印象を受ける。

2010年から2020年までの低下率は、少子・高齢化の影響を受ける婚姻率が21.8%であるのに対し、有配偶率では男女各年齢とも、2.3〜5.7%にとどまる。

有配偶率に注目すると、男女とも2005年までの低下が顕著で、その後も低下傾向ではあるものの、ペースは2005年までよりも緩やかであった。

2005年まで有配偶率の低下が顕著であったのは、当時の結婚の中心世代であった団塊ジュニア世代で非婚・晩婚が進んだためと考えられる。

また、都道府県別に2020年の婚姻率と有配偶率を見ると、婚姻率が最も高い東京都で、男女の有配偶率が最も低くなっている。

これは、東京都は人口に占める若い世代の割合が高いため、その有配偶率が低くとも、全人口比で見る婚姻率は高く出てしまうのである。

こうしたことからみても、リアルな若い世代の婚姻動向を見るためには、婚姻率よりも各世代の有配偶率を見る方が適していると考えられる。

婚姻減少の要因分析

(1)分析手法等

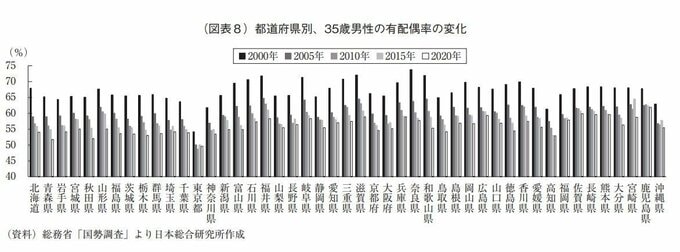

有配偶率は、2000年以降一貫して低下傾向にある。

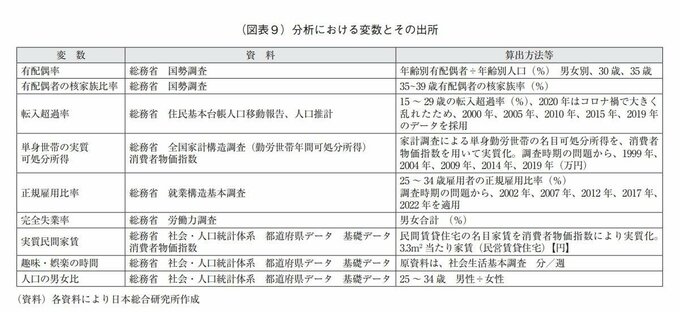

こうした有配偶率の変化に影響を与えている因子を明らかにするため、2000年以降、5年おきの都道府県別パネルデータを用いて、相関を見ていくこととする。

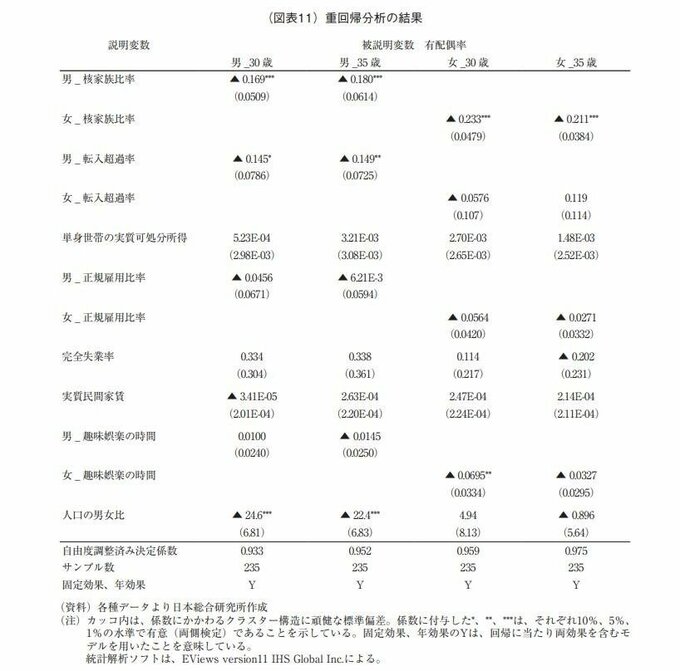

固定効果と年効果を含む重回帰分析を実施し、有配偶率と相関のある因子を明らかにする。被説明変数は、男女別、30歳時点、35歳時点の有配偶率とする。

男女とも、いずれの時点でも、有配偶率は低下しているものの、低下率は地域によって大きく異なる。

例えば、2020年時点での男35歳有配偶率が最も小さいのは東京都であるが、東京都は2005年以降低下がみられず、横ばいとなっている。

2000年から2020年までの低下幅を見ると、東京都は▲4.6%ポイントにとどまるが、多くの地域で▲10%ポイントを超える低下を示し、最も低下の激しい和歌山県では、▲16.5%ポイントの低下となった。

2000年時に35歳男性の有配偶率が最も高かった奈良県と東京都の差は、19.4%ポイントあったが、2020年に最も高い鹿児島県と東京都の差は12.3%ポイントまで縮まっており、東京都など一部地域を除く多くの地域で非婚・晩婚化が進んでいることが分かる。

説明変数は、「有配偶者の核家族比率」、「転入超過率」、「単身世帯の実質可処分所得」、「正規雇用比率」、「完全失業率」、「実質民間家賃」、「趣味娯楽の時間」、「人口の男女比」とした。

とくに、国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査によれば、若い世代が結婚しない理由として、結婚資金や住宅問題など、結婚に向けた経済的負担感の大きさを指摘する声が少なくない。

そこで、本分析では、説明変数として、所得水準や雇用の状況、民間家賃などの指標を採用している。

なお、被説明変数である有配偶率の最新データは、国勢調査による2020年10月時点のものであり、コロナ禍の影響を受けている可能性はある。

しかし、有配偶率は婚姻率と異なり、それまでの婚姻数の積算である有配偶者数を分子としているため、影響は軽微であるとして、特段の配慮なく分析を進めた。

A.有配偶者の核家族比率

この説明変数は、婚姻に対する親世代のかかわりを示す指標として採用した。

35 ~ 39歳の有配偶者が、日本の伝統的な世帯構造である、親と同一の世帯を形成している場合、核家族となっている場合よりも、婚姻に対する親からの後押しやフォローが得られた可能性が高いという仮定によるものであり、子世代の結婚に対する親世代のかかわりの強さを示す指標として分析に採用した。

また、結婚後親との同居をする世帯は、住宅取得に対する懸念が小さくなることも、結婚を後押しする一因となる可能性もある。

なお、熊倉[2023]によれば、「一般に,地方には都市部に比べて三世代世帯が多く、出生率も相対的に高いため、多くの既存研究は説明変数の中に世帯構造に関する変数を含めている」とある。

なお、熊倉が用いた三世代同居率という指標は、子を持つ若夫婦が親や祖父世代と同居しているかどうかを見るものである。

ここでは子の存在は関係なく、35〜39歳の有配偶者における親との同居の有無のみを指標とした。

B.転入超過率

この説明変数は、県をまたいだ若い世代の流出入が婚姻行動に影響を与えているとの考えのもと、採用したものである。

県をまたいだ人口移動はおおむね30歳までの若い世代に集中している。

転出入の状況により、地域の独身者の数に影響を与え、それが婚姻行動に影響を与える可能性がある。

C.単身世帯の実質可処分所得

この説明変数は、結婚のハードルが経済状況にあるというアンケート結果などを踏まえ、採用したものである。

家計調査による独身者の名目可処分所得を、消費者物価指数を用いて実質化した。男女の区別はなく、単一のデータ系列である。

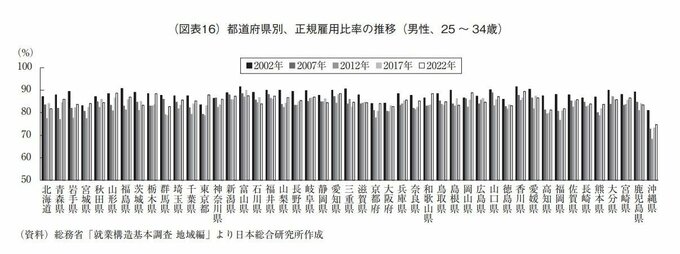

D.正規雇用比率

この説明変数は、結婚のハードルが経済状況にあるというアンケート結果などを踏まえ、採用したものである。

総務省の就業構造基本調査のデータを採用しているが、調査時期の関係から、2002年から5年ごとのデータ系列を採用している。

E.完全失業率

この説明変数は、結婚のハードルが経済状況にあるというアンケート結果などを踏まえ、採用したものである。

男女、年齢の区別なく、単一のデータ系列である。

F.実質民間家賃

この説明変数は、住居の制約が婚姻行動に影響を与えていると考え、採用したものである。

住居にかかわる代表的な指標として、民間賃貸住宅の名目家賃を総務省の社会・人口統計体系の都道府県データから取得し、消費者物価指数を用いて実質化した。男女の区別はなく、単一のデータ系列である。

G.趣味・娯楽の時間

この説明変数は、時間の余裕度が、婚姻行動に影響を与えていると考えて、採用したものである。

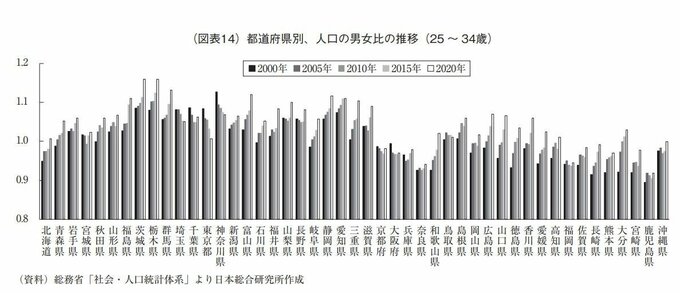

H.人口の男女比

この説明変数は、25〜34歳の男女別人口のバランスが、婚姻行動に影響を与えていると考え、採用したものである。

25〜34歳の男性÷女性により算出し、数字が大きいほど、男性の割合が高いことを意味する。男女の区別はなく、単一のデータ系列である。

分析に当たり、固定効果と年効果を含むモデルを検討し、都道府県別データの異時点間におけるデータの相関構造に対処するため、係数の有意性を確認するうえでは、クラスター構造に頑健な標準誤差を用いた。

(2)分析結果

重回帰分析の結果をみると、性別、年齢を問わず有配偶率に高い相関を示したのは核家族比率のみで、次いで男性の有配偶率にのみ高い相関を示したのは、人口の男女比である。

経済的な要因として取り上げた実質可処分所得や正規雇用比率、完全失業率、実質民間家賃については、男女の有配偶率との相関は認められず、少なくとも2000〜2020年までは有配偶率低下の主因とは考えづらい結果となった。

A.核家族比率

性別、年齢にかかわりなく、有配偶者の核家族比率は、有配偶率と負の相関を示した。

すなわち、結婚した子世代が親世代と同居する傾向の強い地域では、有配偶率が高くなることを意味する。逆に、有配偶者が核家族として親世帯から独立する傾向の高い地域では、有配偶率は低くなりがちと言える。

これは、お見合いを進めたり、結婚を促したりするなど、子の結婚に親世代がかかわった方が、有配偶率が高くなることを表している。

同時に、親との同居により、住宅取得に対する懸念が小さくなることも、結婚を後押しする一因となっている可能性もある。

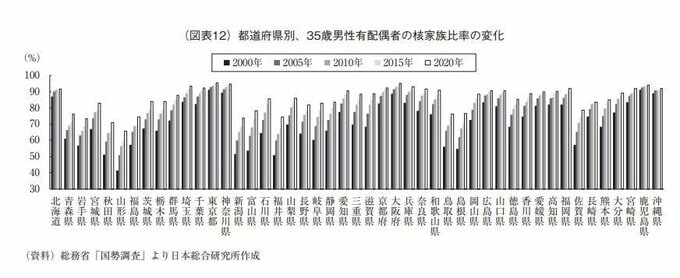

そこで、2000〜2020年における、各都道府県の男性有配偶者(35〜39歳)の核家族比率の推移を見てみよう。

男性有配偶者の核家族比率は、首都圏をはじめ、大阪府、鹿児島県、沖縄県では2000年時点ですでに90%前後と高い状況にあり、その後ほとんど変化がみられない。

一方、2000年の時点で核家族比率が低かった東北、北陸、山陰、九州のなかでは佐賀県などで、その後急速に核家族比率が高まっている。

2000年に158あった35歳男性の核家族比率のばらつき(分散)は、2020年には54まで小さくなっており、多くの県で核家族化、すなわち非伝統的な家族形態が急速に広がったことになる。

伝統的な家族形態からの変化が、子の結婚に対する親のかかわりを弱め、地方部を中心に急速な有配偶率の低下を招いていると推測される。

ただし、現状多世代同居への回帰や子の結婚に対する親のかかわりを強めることを政策的に誘導することは現実的ではない。

他の要因に対するアプローチを積極的に検討するべきといえよう。

B.人口の男女比

説明変数「人口の男女比」は、男性の有配偶率に有意に相関しているという結果が得られた。

25〜34歳の男女比が大きい、すなわち若い世代の男性が女性よりも多いほど、男性の有配偶率が低下する傾向が認められる。

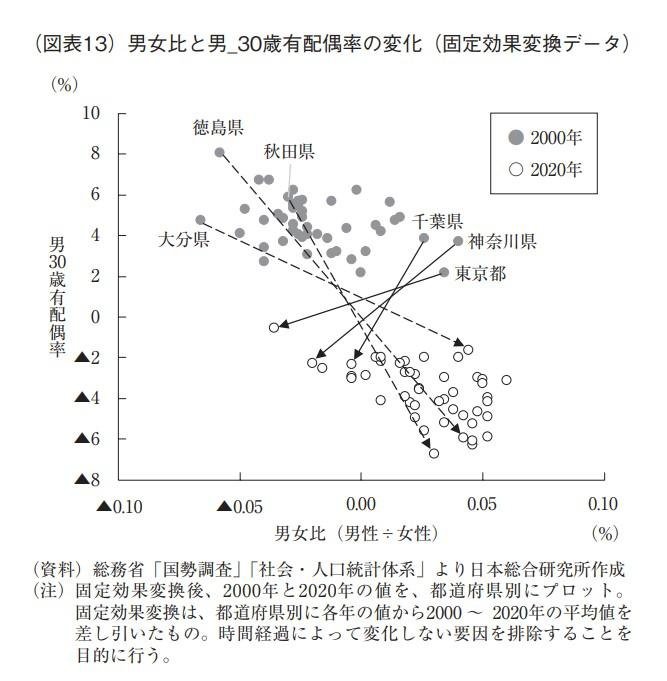

2000年と2020年の変化をより細かくみるため、固定効果変換を行ったうえで、都道府県ごとの「人口の男女比」と「男_30歳有配偶率」の散布図を作成すると、おおむね右肩下がりの分布がみられる。

そのなかで、各都道府県の動きを追うと、この20年間で「人口の男女比」が大きく伸びた(男性の割合が高まった)徳島県や大分県、秋田県などで、「男_30歳有配偶率」が大きく低下したことが分かる。

一方、東京圏を中心に、女性の流入などにより「人口の男女比」が小さくなった都県もある。そうした地域では、他の要因の影響もあるため、「男_30歳有配偶率」はプラスとはなっていないものの、低下幅は小さく抑えられている。

近年、地方から女性が流出し、大都市に流入する傾向にあるが、こうした人口移動の結果による男女比の変化が、男性有配偶率に影響を与えていることが示唆された。

もともと出生時の男女比(男/女)は、1.05程度であることが知られているが、その後の死亡や移動によって、地域差が生じる。

2000年時点で男女比が全国平均(1.03)を上回っていたのは福島県以南、滋賀県以東の東日本に集中していた。

東日本エリア内での例外は、石川県、福井県、岐阜県、三重県のみであった。これは、人口移動が地域の産業構造や経済活力の影響を受けるためであり、当時は東京圏や製造業が盛んな地域への男性の流入が多く、受け入れ地域で男性の割合が高まった。

ところが、近年人口移動における男女割合に変化がみられ、女性の大都市への流入が顕著となっている。

その結果、2000年と2020年の男女比を比較すると、東京圏と京都府、大阪府の6都府県のみで小さくなった。

これらの都府県では、近年女性の転入超過数が男性を上回って推移しており、「人口の男女比」の低下が、男性の有配偶率の下支えに寄与したと考えられる。

出生時の男女比が1.05程度であり、女性よりも男性の方が多い状況のなかで、女性の流入が多い地域では、男性がパートナーとなる女性を見つけやすくなり、有配偶率の押し上げ効果が生じているものと考えられる。

逆に、それ以外の地域では、年々「人口の男女比」が大きくなる傾向がみられる。

こうした地域では、相対的に女性に対して男性が多くなっているため、男性がパートナーを見つけづらい状況が生じているものと推察される。

2020年に男女比が1.10を上回ったのは、東北地域では福島県、北関東の茨城県、栃木県、群馬県、その他では富山県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県の9県であり、とりわけ製造業の盛んな地域で数値が大きくなる傾向が認められる。

また、上記9県以外の地方の道県でも、近年人口の男女比は大きくなる傾向が認められ、地方では、全般的に男女比の上昇が有配偶率の押し下げに影響していることがうかがわれる。

一方、女性有配偶率については、「人口の男女比」との相関は認められなかった。

もともと西日本を中心に女性の方が多い(男女比が1を下回る)地域が多かったが、2020年には、女性の方が多いのは、大分県を除く九州6県、沖縄県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県にとどまった。

女性にとって、「人口の男女比」が結婚の制約条件になる状況は薄らいできていると言えよう。

女性の有配偶率は、「人口の男女比」よりも、「核家族比率」との相関が男性よりも強い結果となっており、子世代の結婚に対する親世代のかかわり度合いなどに、より強く影響を受けているとみられる。

C.その他の説明変数

「有配偶者の核家族比率」「人口の男女比」を除く説明変数のなかに、有配偶率と明確な相関を示すものは認められなかった。

とくに、正規雇用比率など、若い世代の経済環境が、婚姻行動に影響を与えていないという結果は、予想外なものであった。

国の出生動向基本調査によれば、結婚しない理由として、結婚に向けた経済的負担感の大きさがクローズアップされるが、これは一般論としても理解しやすい結果であろう。

過去には、安定した働き口を手に入れることができれば、次は結婚を前向きに考えるという流れがあったと思われる。

しかし分析結果からは、2000年から2020年に限ってみれば、「単身世帯の実質可処分所得」「正規雇用比率」「完全失業率」「実質民間家賃」のいずれも、有配偶率との相関は認められない。

現代においても、安定雇用の先に結婚があるという考えが全く無くなったとまでは言えないものの、ここまでの分析により見出された結果を見ると、以前であればある程度の年齢になれば結婚を促していたであろう家族とのかかわりが弱まったり、周囲にパートナー候補となる異性の存在が見つけづらい状況が生じていたりするなど、若い世代を取り巻く社会構造の変化が、より強く婚姻行動に影響を及ぼしていると考えられる。

25〜34歳の正規雇用比率についてみると、2002〜2012年の期間は、リーマンショック前の好況期を含むとは言え、総じて就職氷河期に当たり、男女とも横ばい、もしくは低下傾向にあった。

この時期のみ分析すれば、正規雇用比率と有配偶率は正の相関があったかもしれないが、2012年以降は男女とも上昇傾向にあり、それ以前とは逆の動きとなっている。

また、正規雇用比率は、都道府県による差異が小さいことも、分析における相関の有意性が認められなかった一因と考えられる。

婚姻を促す方法を探る

ここまでの分析では、有配偶率と明確な相関を示す説明変数は、「有配偶者の核家族比率」「人口の男女比」のみであった。

そのうち、「有配偶者の核家族比率」については、地方において、急速に伝統的な家族の在り方が変化し、以前は東京など大都市でみられた核家族中心の社会がわが国日本全体の傾向となっていくなかで、多世代同居への回帰や子の結婚に対する親のかかわりを強めることを政策的に誘導することは困難であると考えられる。

そこで、「人口の男女比」による有配偶率への影響に焦点を当て、有配偶率低下に歯止めをかける対策を検討する。

「人口の男女比」が大きくなること、すなわち人口移動の結果として男性人口が女性人口に比べて大きい状況が生じると、男性の有配偶率が低下する。

こうした状況が生じることを回避するには、地域による人口の男女比のばらつきが極力生じないように、人口移動の男女の差異を小さくすることや、男女の出会いの場として、インターネットをより積極的に活用すること、などが考えられる。

(1)人口移動における男女の差異を抑制する

地域における人口の男女格差をもたらす一因は、雇用や産業構造にある。

わが国全体では、製造業で働く若い世代(25〜34歳)の男女比は、おおむね2.7対1で男性の方が多い(2020年実績 国勢調査)。

製造業に就業する労働者の男女比率の格差は、年々縮小してきているものの、依然として製造業は男性中心の構造である。

そもそも地方では、「女性の仕事」、「男性の仕事」というように固定的な役割分担意識が、アンコンシャス・バイアスとして根強く残っていると指摘されることが多い。

地方には、産業構造として、製造業への依存度の高い地域が少なくない。

伝統的に製造業では男性の雇用が多くなりがちで、製造業の強い地域では、女性の仕事が少ないとみられがちとなる。

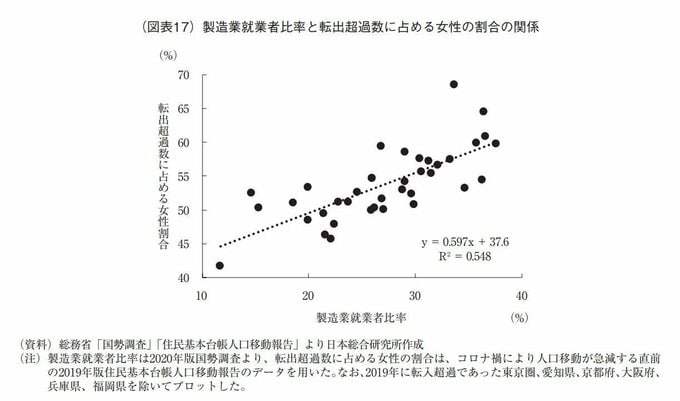

そのため、就業者全体に占める製造業就業者の割合が高い地域では、転出超過数全体に占める女性の割合が高い傾向にある。

こうした状況を改善するには、企業におけるアンコンシャス・バイアスを排し、採用時の男女格差を解消することが必要となる。

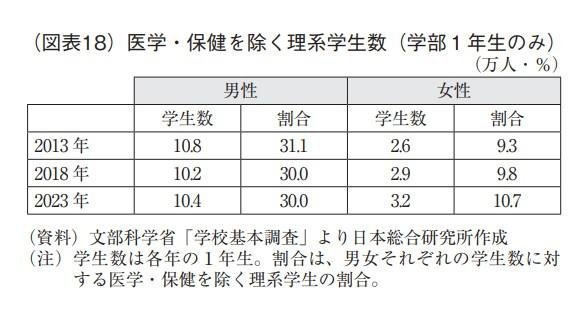

ただ、人材を採用・育成する企業の立場に立てば、サービス産業に比べて理系人材の確保を図りたい製造業には、女性を採用しようにも、理系分野を学ぶ女性が少ないという構造的な問題が立ちはだかる。

大学における医学・保健の分野を除く理系学生数が、男性で30%、女性で10%という状況は、長期にわたり変化がみられず、女性理系人材の少ない状況は改善されていない。

やや長期的な視点となるが、教育機関における女性の理系人材を育成するとともに、製造業に限らず、近年雇用増の中心となっている情報通信業なども含め、地方に拠点を構える企業が、アンコンシャス・バイアスにとらわれることなく、積極的に女性を採用し、女性のキャリアアップの道筋を示していくことが重要となる。

(2)男女の出会いの場としてネット空間のさらなる活用は有効か

男性人口が多く、男女比の大きな地域では、地方自治体主導で実施される婚活イベントなどに対する期待が、総じて大きい。

近年は、インターネットを活用したオンライン婚活サイトなどと地方自治体の連携もみられる。

こうした取り組みは、他地域の女性と地域内の男性のマッチング機会を増やす取り組みである。

しかし、参加する女性の確保が課題となっている地域も少なくない。

結婚が質的に変化し、男女がともに経済的に家計を支える夫婦像が一般的となり、女性にも経済的自立が求められるようになっている昨今、遠隔地から女性を呼び寄せるには、女性の雇用機会の少なさはもとより、低賃金といった雇用の質の低さが障壁となる地域も少なくない。

東京など大都市で働く女性は、結婚後もキャリアの継続や高収入を得られる質の高い雇用環境を求めるようになっており、結婚による地方への移住によってそれらを失うことを嫌うからと推測される。

そもそも、大学を卒業した女性の希望に合致するような就労先があれば、女性の流出は起こりづらかったはずであると考えられる。

結婚という極めてプライベートな問題とは言え、人口減少に悩む地方自治体としては背に腹は代えられず、婚活イベントやオンライン婚活のような企画を実施せざるを得ない状況となっていることは理解できる。

しかし、それによって婚姻数が反転増加に転じるような事態の好転は期待薄であろう。

地方自治体は、産業構造や女性雇用の質的・量的充実など、根本的な生活・雇用環境の改善を第一に目指すことで、婚姻の減少に対処していくことが望まれよう。

おわりに

少子化への対処として、各地域において婚姻数や有配偶率を維持していくことが、極めて重要になると考えられる。

昨今、大都市に比べて、主に地方においてそれらの低下が顕著であることを踏まえ、その要因などを分析した。

その結果、わが国日本の婚姻数および有配偶率の低下は、とりわけ地方において伝統的な家族形態が失われ核家族化が急速に進展していることと、産業や雇用の状況変化による地域人口の男女比の変化、とくに男性人口が女性に比べて多い状況の拡大によるところが大きいことが明らかとなった。

中長期的には、地域の産業構造の転換、あるいは雇用慣行におけるジェンダーギャップの見直しなどによって、女性雇用を取り巻く地方の状況を改善し、若い女性が地域に定着しやすい環境を創造していくことが重要となる。

地方自治体では、とりあえず手掛かりを得られやすいとみられがちな婚活イベントやオンライン婚活のような企画に力を入れているが、その成果は決して芳しいものとは言えない。

とりわけ大都市在住の女性を呼び込むうえで、地域雇用の質的・量的な貧弱さが大きな障壁となっている。

女性と男性がともに経済的に家計を支えることが当然となりつつあり、女性にも経済的自立が求められるようになっている昨今、女性の定着には、地方の女性雇用の質・量両面の改善が不可欠である。

地方自治体には、腰を据えた長期的視点での女性雇用の環境改善に取り組むことが求められていると言えよう。

※なお、記事内の注記については掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください

※情報提供、記事執筆:日本総合研究所 調査部 主席研究員 藤波匠