(ブルームバーグ):日本のスター選手がまた米大リーグ(MLB)に「格安」で移籍することになりそうだ。

「マイナー契約からはい上がって世界一の選手になれるよう頑張ります」。時速160キロ超の剛速球を投げ、千葉ロッテマリーンズで2022年に史上最年少で完全試合を達成した佐々木朗希投手(23)は昨年11月、MLB挑戦の決意を表明した。

「世界的天才」とも呼ばれる佐々木の移籍交渉は現在ヤマ場にあり、15日から契約可能期間に入る。しかし、大谷翔平選手(30)が23年にロサンゼルス・ドジャースと結んだような大型契約(10年7億ドル、当時のレートで約1015億円)は望めない。MLBが若い海外選手との契約に特定の条件を設けているためだ。

ポスティング制度

佐々木のMLB挑戦は、日本の球界が抱える課題や日米の球界の間に横たわる問題を浮き彫りにした。日本のプロ野球選手の比較的安い報酬とその背景にある球団の資金力格差や、選手の才能を育てても安く大リーグに譲らざるを得ない仕組みなどだ。

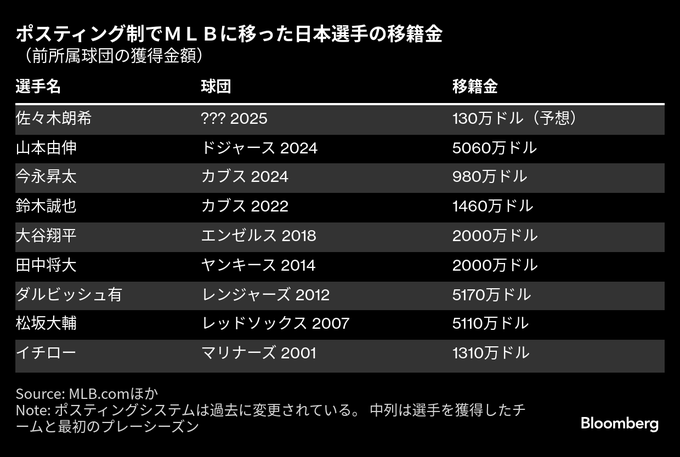

海外選手がMLBに移籍するには、フリーエージェント(海外FA)の権利を行使するか、現在の所属球団が認めた場合に限りMLB球団と交渉できるポスティング制度を使う必要がある。プロで最低9年間の1軍出場登録など海外FAの条件に満たない佐々木はポスティングを利用する。

契約金などの抑制要因となるのは、米国と一部の国・地域を除き海外出身選手に適用されるMLBの「25歳ルール」だ。25歳未満の選手は当初マイナー契約しか結べず、契約金に制限がある上、元の所属球団に支払われる移籍金の資金枠も限られる。

ポスティングを利用して23歳で渡米した大谷も17年にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約。契約金は約230万ドルだった。以降6シーズンの実績を積みFA権を行使してドジャースに移った。

契約金・移籍金

桜美林大学教授で元プロ野球選手の小林至氏は、スター選手が日本を離れる根本的な原因は報酬の差にあると分析。その上でポスティングについて、元の所属球団に入る移籍金は契約金の額が基準となるため、佐々木の場合は「日本の球団に落ちる金額が少ない」とし、米国へ移籍する際の一方的な協定で「現代の不平等条約」であるとも述べた。

佐々木が大リーグに移籍できれば、年俸はマリーンズ時代を大きく超えるとみられる。ただ、年齢の規制と実績不足により、契約金は510万-750万ドル(8億円-12億円)程度にとどまる見込みだ。

オリックス・バファローズを23年のパ・リーグ優勝に導いた山本由伸投手もポスティングを利用したが、年齢が25歳に達していたため、メジャー契約が可能となり、ドジャースから12年総額3億2500万ドルの契約金を勝ち取った。

移籍金が入れば日本の球団は資金を選手の育成やビジネス戦略に回すことができる。だが、その額は移籍のタイミングで大きく左右される。佐々木の場合100万-200万ドルと見込まれ、山本の5060万ドルを大きく下回る。

日本屈指の強打者、東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手(24)は昨年12月、「優勝して日本一になる」と来シーズンの活躍を誓った上で、25歳となる1年後の大リーグ挑戦を表明した。村上は来シーズン後もまだFA取得条件に満たず、ポスティングを使う見込みだ。

佐々木も渡米表明の際、「ポスティングを許可していただいた球団には感謝しかありません」と球団に感謝の意を述べた。

球団経営

日本の選手はドラフト会議を経て20歳前後で球団入りするケースが多く、まず国内での活躍を期待されるが、将来大リーグで活躍したいと考える選手は少なくない。育てた球団としてはポスティングで相応の譲渡金を得たいところだが、仕組みがそれを妨げている。

日米選手の報酬格差は球団経営の良しあしも表す。「アメリカのメジャーリーグは、常に日本のリーグよりも優れている」と日本の野球文化に詳しいロバート・ホワイティング氏は指摘する。球団運営に対するオーナー企業の発言力が強い日本の球団は、選手への投資や商業的機会活用などの点で遅れているという。

米国では大リーグ機構も関与し、全球団のファンサービスからメディアの放映権まで網羅的に管理。球団は独自契約も可能で、地元紙によるとドジャースは地元テレビ局と38年まで有効の総額83億5000万ドルに上る放映権契約を結んだ。城西大学経営学部の佐々木達也教授は、日本球団の放映権収入は「わずかしかなく選手の低報酬の大きな要因」と指摘した。

ロッテマリーンズの24年3月決算は約8億円の赤字。過去数年も赤字が目立つ。バファローズは山本が大リーグに移籍した時期の24年3月決算は約43億円の純利益だったが、以前数年は赤字だった。東北楽天ゴールデンイーグルス、福岡ソフトバンクホークスなども赤字が多い。

MLBに次ぐリーグ目指せ

ただ、日本のプロ野球の経営環境には改善もみられる。公式戦の来場者数は増加傾向で、24年は2668万人とデータの残る1950年以降で最多を記録した。各球団は女性の来場者を増やすための企画を立ち上げるなどファン層の拡大に力を入れている。

日本のプロ野球選手会は、選手の報酬を改善するための環境整備などを求めてきたが、大きな進展はない。プロ球団を束ねる日本野球機構(NPB)は、選手が球団と契約交渉を行う際の代理人制度を2000年に認めた程度だ。

「現実を受け入れ、MLBに次ぐリーグとなることを目指さなければならない」と城西大の佐々木氏は指摘する。近畿大学の黒田次郎教授(スポーツマネジメント)も野球人口が減少する一方でスポーツの選択肢が多様化する中、「変化していかなければ、野球は選ばれなくなる」と危機感を示した。

--取材協力:Isabel Reynolds、Jon Herskovitz.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.