関東大震災の発生から9月1日で100年となります。

関東大震災による地震被害とその2週間後に襲った大雨による山梨県の被害の関係を読み解きます。

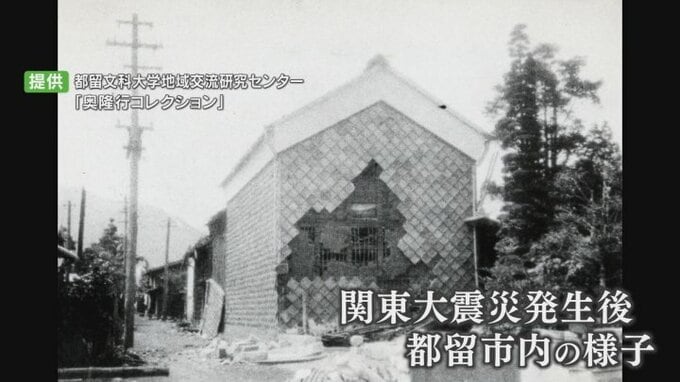

これは都留文科大学が所蔵する関東大震災発生後の山梨県都留市内の様子です。

建物の壁は崩れ、地面はひび割れていて、地震の揺れの大きさを物語っています。

1923年大正12年9月1日、午前11時58分。

東京や神奈川など関東の広いエリアで、当時の震度階級で最も強い震度6の揺れを観測した関東大震災が発生。

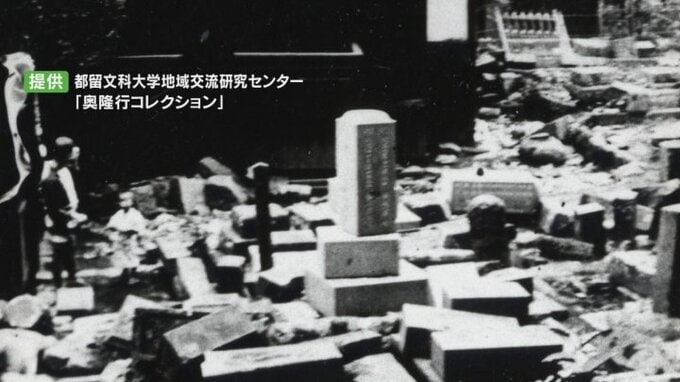

死者・行方不明者は10万人を超え、山梨県内でも死者が20人、1700棟以上の建物が全壊しました。

しかし、関東大震災による被害はこの日だけではありませんでした。

大塚郁弥 記者:

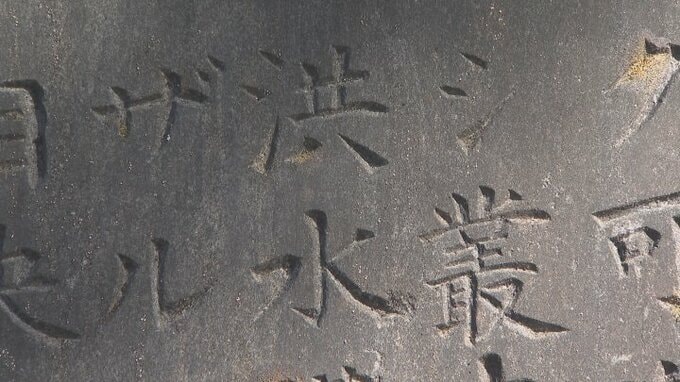

関東大震災の影響は地震だけではないことが、こちらの石碑に記録されています。

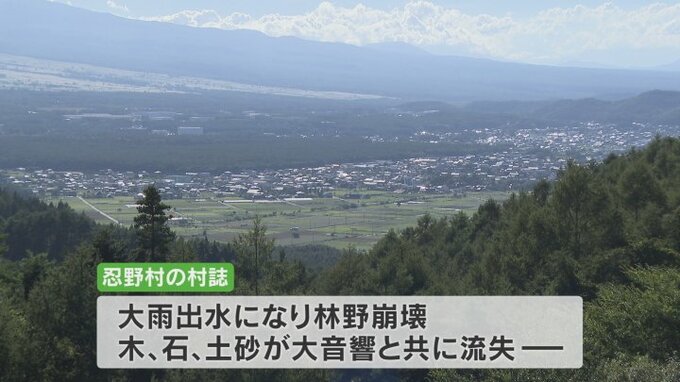

忍野村内野にある自然災害伝承碑です。

大正十二年九月民家倒壊。関東大震災による地震被害が記録されている中「14日」、「暴雨」。「洪水横溢(こうずいおういつ)巨巌老樹(きょがんろうじゅ)ヲ一掃」つまり洪水で、岩や木を一掃したなどと刻まれています。

この石碑は関東大震災から1年後の1924年に建てられ、当時の被害を今に伝えています。

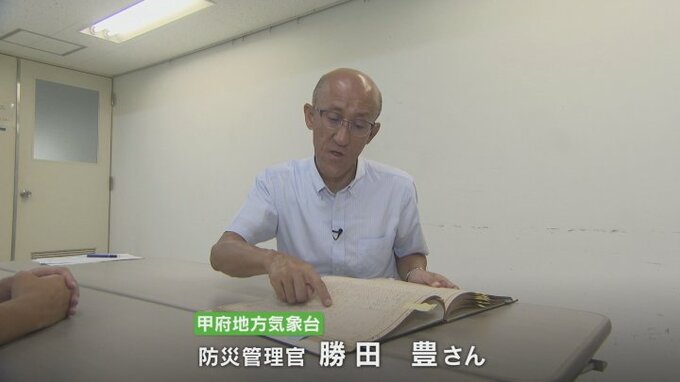

甲府地方気象台 防災管理官 勝田豊さん:

14日から15日にかけて台風が接近して大雨になりました。

甲府地方気象台の防災管理官、勝田豊さんです。

当時の記録を見せてもらうと、県内は関東大震災から2週間後の9月14日から15日にかけて台風が接近し、雨が降り続き総降水量は甲府の観測地点で105.6mmの大雨を観測しました。

甲府地方気象台 防災管理官 勝田豊さん:

地震によって揺れが大きかった地域では地盤が脆弱になっている可能性が高いですね。そのため普段に比べて土砂災害が発生する危険性が高くなります。

忍野村の村誌には大雨出水になり林野崩壊。木、石、土砂が大音響と共に流失。

田畑一面を覆いつくし、人家にも泥濘が流入したと記録されています。