甲府空襲から2023年の今年で78年。

甲府の街中には戦火に耐えた建造物などが今も残っています。当時を知る人や写真とともに街を巡りました。

浅利勝往さん:

よく残った。まさにポツンとだもんね

甲府市青沼に住む87歳の浅利勝往さん。

見上げるのは今年2023年2月で移転した岡島の旧店舗です。

建物の一部は78年前、甲府を襲った壮絶な歴史をくぐり抜けてきたのです。

浅利さん:

後は何にもない。これはもう驚きですよ

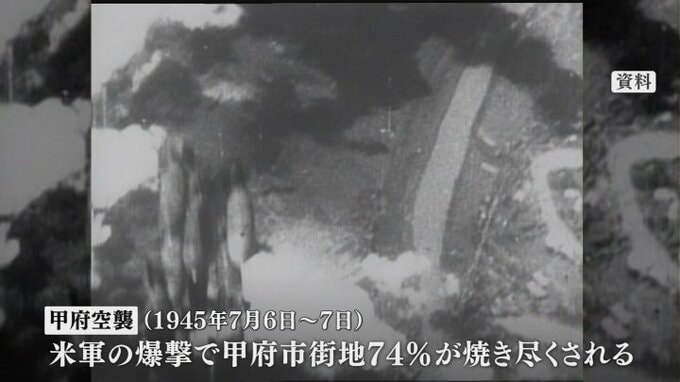

それは、甲府空襲。

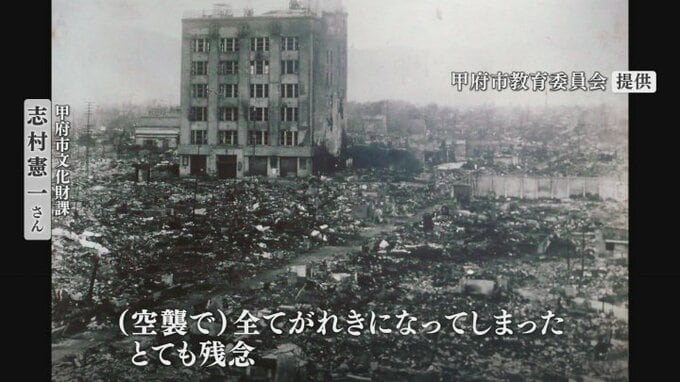

1945年7月6日の深夜から7日未明、アメリカ軍の爆撃で甲府の市街地は74%が焼き尽くされました。

小学4年生だった浅利さんも燃える街を必死で逃げたといいます。

浅利さん:

これが岡島。

1127人が命を落とした悲劇は「たなばた空襲」とも呼ばれています。

この日は空襲翌朝の7月7日。78年後の中心街は七夕まつりで賑わいを見せていました。

甲府市文化財課 志村憲一さん:

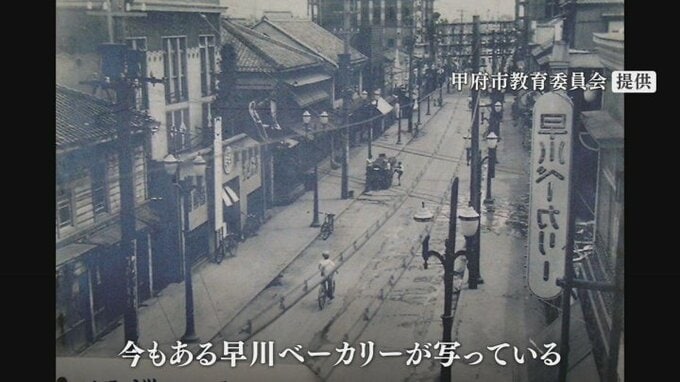

これはここの桜町(現中央1丁目)の戦前の風景になります。今もある早川ベーカリーが写っています。

甲府市文化財課の志村憲一さんです。

志村さん:

土蔵造りとか近代的な建物があって、とてもおしゃれな街だった。(空襲で)全てがれきになってしまった。とても残念です。

この桜町で戦火を耐え抜いた「稲荷社の祠」です。

鉄筋コンクリート製の祠は今も地元の住民によって手厚く保存され静かに中心街を見守っています。

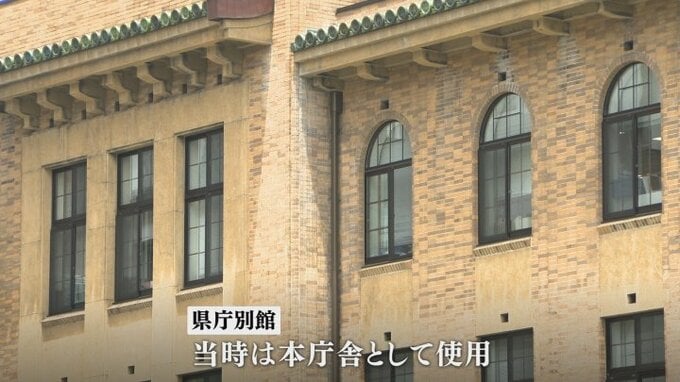

また、戦前の甲府の姿を今に伝える建築物が県庁の別館です。

タイル張りの重厚な建物は当時、本庁舎として使われていました。

志村さん:

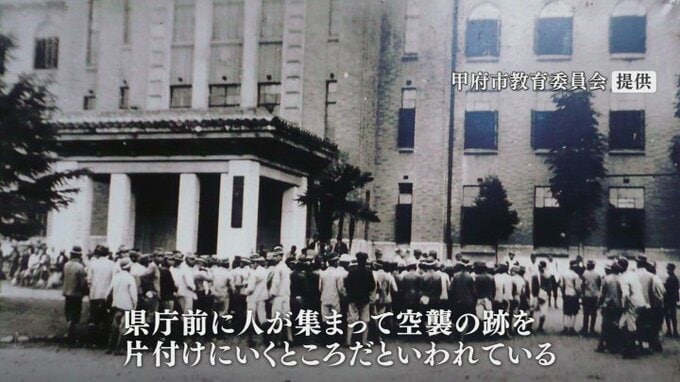

これは甲府空襲後翌日の写真と言われていて、県庁前に人が集まって空襲の跡を片付けにいくところだといわれている。

浅利さん:

着の身着のままだね…

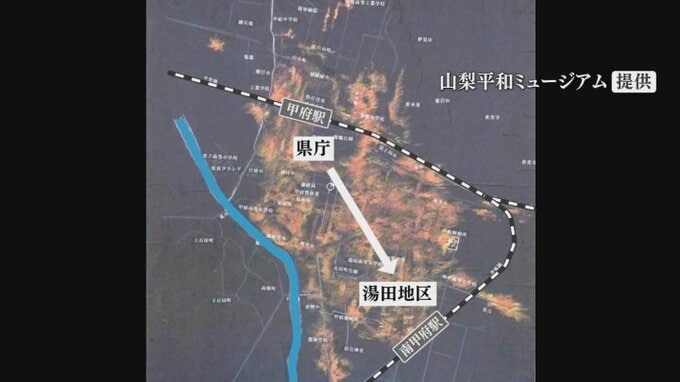

こうした人たちが向かった先の一つとみられるのが、浅利さんの出身地で最も死者が多かった湯田地区です。

空襲で亡くなった人の4割近い427人がこの地区の住民でした。

浅利さん:

ただただ懐かしいね…

焼け残った湯田小学校の門柱です。えぐれたような傷が衝撃の大きさを物語っています。

浅利さん:

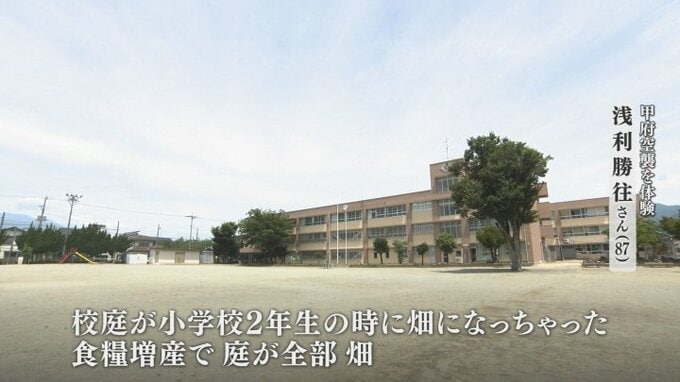

この大きい校庭が小学校2年生の時に畑になっちゃった。食糧増産で、運動会っていうと畑の中を行進して終わり。

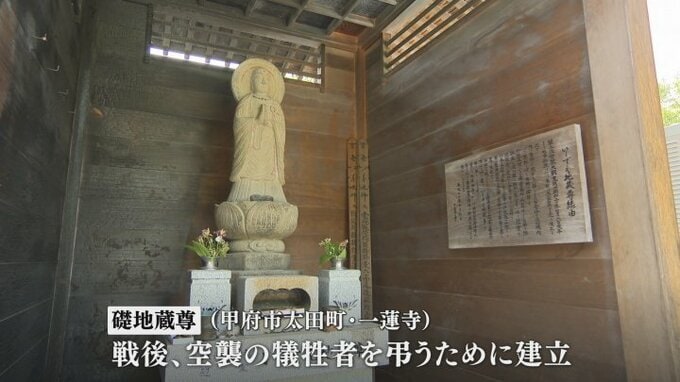

湯田小学校からほど近い一蓮寺には、戦後、空襲の犠牲者を弔うために建てられた礎地蔵尊があります。

浅利さん:

ここで亡くなった方を火葬した。僕らの近所の人、先輩、友達が亡くなったのだからそういう人たちがいて今がある。「ありがとうございました。無駄にはしません」と。

深い悲しみの一方で、残された人々はたくましく命をつなぎます。

志村さん:

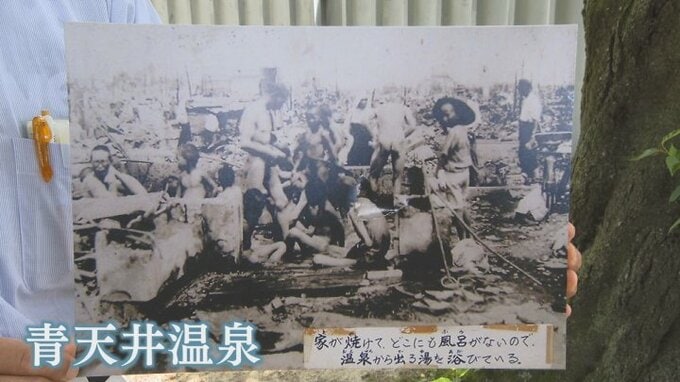

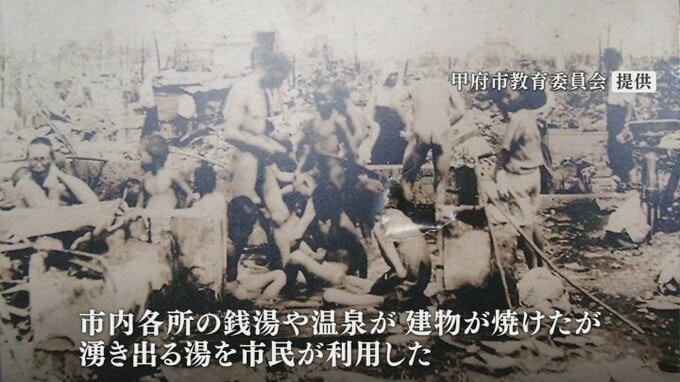

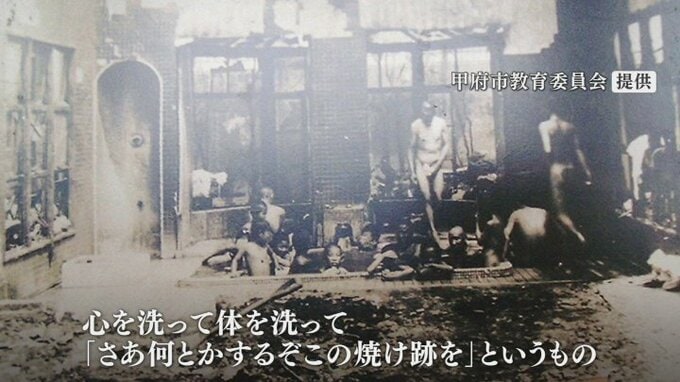

こちらが「青天井温泉」の写真。市内各所にあった銭湯や温泉が建物が焼けたが、湧き出る温泉や湯を市民が利用した。

浅利さん:

心の支えだったでしょうね。心を洗って体を洗って、さあ何とかするぞこの焼け跡をっていうものだ。

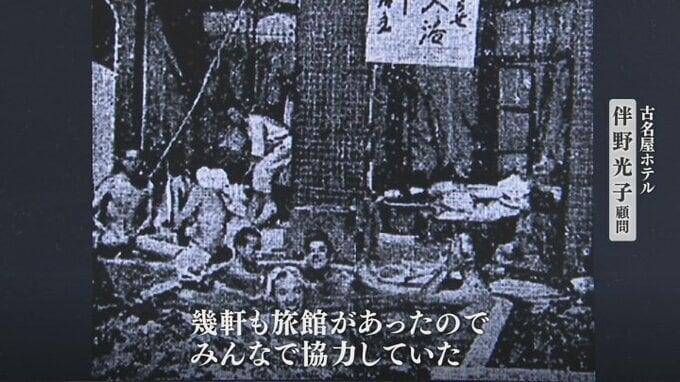

全館が焼失した古名屋ホテルも温泉を提供したひとつ。当時の写真には利用者の笑顔も見られます。

古名屋ホテル 伴野光子 顧問:

幾軒も旅館があったので、みんなで協力してしていた。食べて働くだけで精いっぱいで、せめて疲れをとって頑張ってもらいたいということだったと思う

一面の焼野原から78年。

苦難を乗り越えて甲府の街は復興と発展を遂げました。

その中心といえるのはやはり岡島の旧店舗です。

かつての賑わいのシンボルは8月にも解体工事が始まり、まもなく見納めとなります。

浅利さん:

次の発展のためだから仕方がないが記憶に残るかどうかが問題。こんなこと(=焦土)になることがないことを願うよね

街並みは移り変わっても、ゆるぎないのは平和への願い。人々の思いを積み重ね街は、新たな歴史を刻んでいきます。