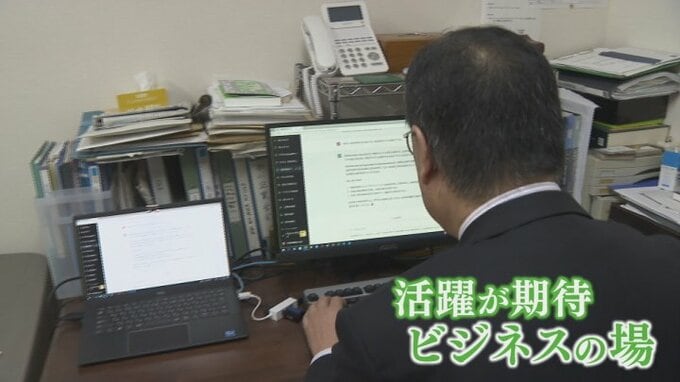

活躍が期待される場面の一つがビジネスの場。

経営コンサルタントの藤田さんは顧客への説明などに活用しています。

県中小企業診断士協会 前会長 経営コンサルタント 藤田泰一さん:

顧客サービス、品質管理かなり素晴らしい回答が来ています。

Q:かなり時間は早い?

藤田さん:

速いですね、(1分程度)これだけの回答を。

Q:チャットGPTではなくこれを作ろうと思ったら?

藤田さん:

少なくとも2、30分はかかる可能性がありますね。

人手不足に悩む中小企業にとっても、時間の短縮など作業の効率化が期待できる一方、「人の仕事」が奪われる可能性もあり、経営者には別の判断も求められると指摘します。

藤田さん:

チャットボットによる効率化だけを追求していくのか、人員はどうするのか人間としての能力はどう活かすのか。

(チャットボットの)理解と自分の力、経営力なり経営判断力というものを持っていないと多分振り回される。

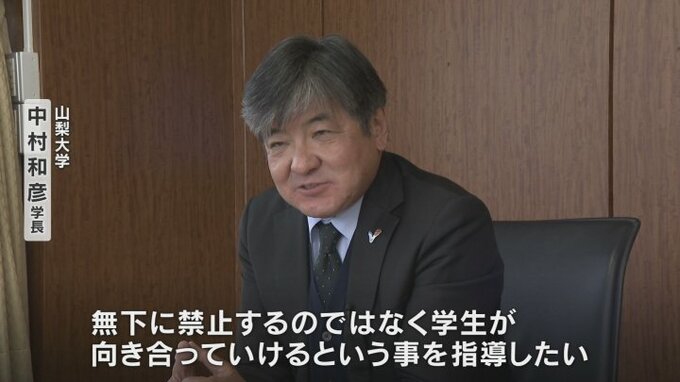

一方、教育分野では山梨大学が25日、学生に向けてチャットボットの利用についてメッセージを出しました。

山梨大学 中村和彦学長:

無下に禁止するのではなくて、きちんと大学として学生が向き合っていけるという事を指導したいと思います。

知らなかったことをすぐに教えてくれる、それを基に考えを深められるというメリットの一方、デメリットや危険性をわきまえる事が重要だとしています。

中村学長:

自分本来持っている思考力を阻害してしまう。鵜呑みにして、例えばある課題を出されたときに、その問題をチャットボットに質問して書き写していたら自分が考える事はないですから、それを基にもう一回自分で考え直してみる。あるいはそういった事が本当にそうなのかという事を色んな所で調べてみる。そういった事が必要でしょうね。

4月6日には教員向けに研修会も開き、教育の向上や学生の成長にどうつなげていくか検討を進めています。

中村学長:

簡単に鵜呑みにはしないという事が大事だと思っています。このことをしっかり認識した上で自分の意思をもってチャットボットを使っていく事が大切です。

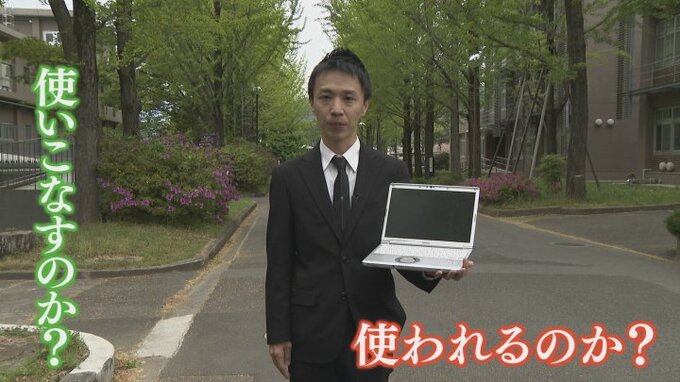

芹沢記者:

対話型AIを人間が使いこなすのか、それとも人間が対話型AIに使われるのか、使う場面と使う人の判断がカギといえそうです。