5月、長野県で男女4人が殺害され、容疑者の男が立てこもった事件。亡くなった4人のうち警察官2人は猟銃で撃たれた後死亡しました。この事件、実際に山口県内で銃を持つ人はどのように受け止めたのでしょうか。また銃の所持についてはどのような制度が設けられているのでしょうか?

山口県猟友会・大井勲副会長(82)

「鉄砲持ってる人は大迷惑、ああいうことしたらね。結局、銃が悪いんじゃないんですね、狩猟事故もそうで、銃が悪いのではなくて、要は持った人間、使う人間が悪い。使い方が、人を撃つこと自体が悪いんです」

銃所持者への偏見を危惧

銃を持って50年、県猟友会の副会長も務める大井勲さんは、事件によって銃を持つ人への偏見が生まれることを危惧しています。

大井副会長

「鉄砲を持った人がああいうふうなことをされると、われわれのような銃を持っている人間が、だんだん変な目で見られるかもしれない」

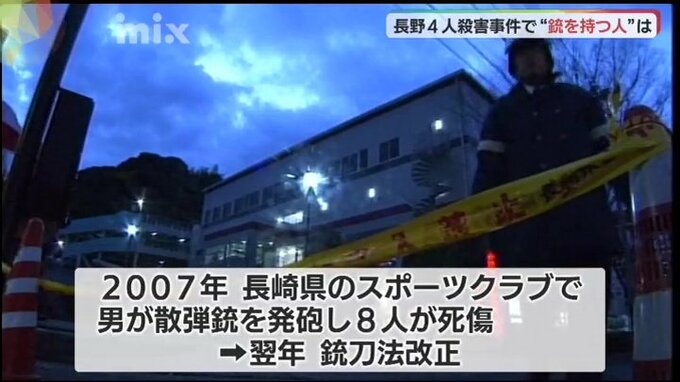

かつては事件きっかけ 銃刀法改正で所持資格の見直しも

国内での銃の所持をめぐる議論はこれまでも起きています。

2007年、長崎県のスポーツクラブで男が散弾銃を発砲し8人が死傷した事件を受けて、翌年、銃刀法が改正。精神科医らの診断書の提出が義務づけられるなど、所持資格が見直されました。

銃の所持が許されているのは狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃の3つの目的のみです。

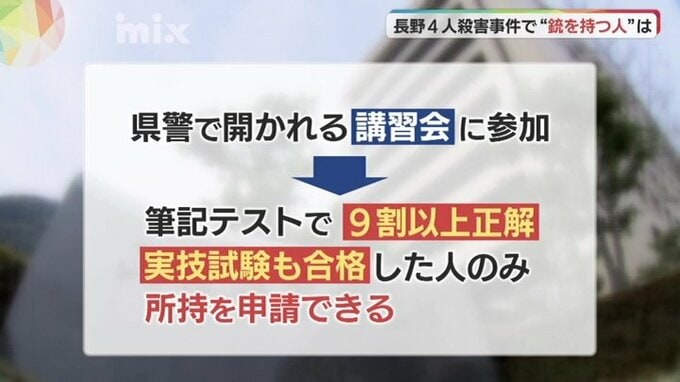

猟銃所持には試験や面接、聞き取り調査も

なかでも、威力のある猟銃を持つためにはいくつもの段階を経る必要があります。まず、県警で開かれる講習会に参加し、筆記テストで9割以上正解、実技試験も合格した人のみが所持を申請できます。

申請後、許可を受けるまでには所持の動機や目的を聞く面接、家族、職場、近隣住民などへの聞き取り調査が行われます。

銃砲検査や3年ごとの更新も必要

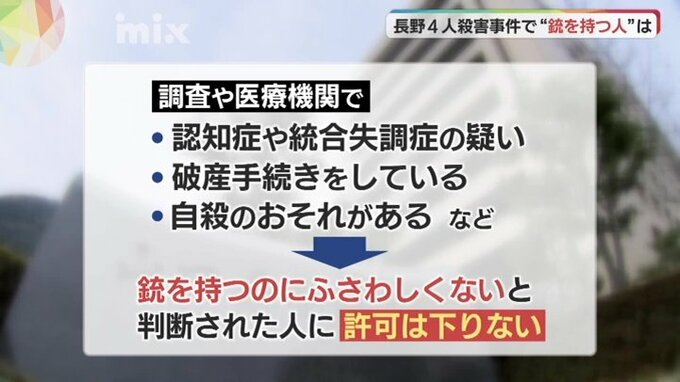

調査や医療機関で、認知症や統合失調症の疑いがある、破産手続きをしている、自殺のおそれがあるなど、銃を持つのにふさわしくないと判断された人には許可が下りません。

また、許可を受けてからも銃をどのように、また弾を何発使ったかなどを報告する「銃砲検査」が毎年実施されるほか、3年ごとに更新の手続きが必要です。

審査の厳格化で担い手減少を懸念

大井さんは、今回の事件を受け、審査がさらに厳しくなる可能性があるとみています。

大井副会長

「もうシカはどんどん増えてるんですよ、山口県でも。それをどうしてやっつけるのかってやってるけど、その担い手がおらんっていうこと自体がね、減っていくっていうこと自体が完全にマイナス。あの事件でそういう影響が出ないことを願っています」

大井さんによると、県猟友会のメンバーは現在、およそ2600人、そのうち、銃を持っているのは900人ほどで、高齢化が課題となっています。田畑を荒らす獣の駆除に有効な一方で、人への危害も起こりうる銃。厳重な管理と安全第一の使用が求められます。