1942年、宇部市の海底炭鉱が水没する事故がありました。

犠牲者の遺骨の発掘を進めるため、25日、遺骨があるとみられる坑道に入れるかを確認する潜水調査が始まりました。

かつての長生炭鉱の潜水調査に着手したのは、水中探検家の伊左治佳孝さんと「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」のメンバーです。

太平洋戦争のさなか起きた長生炭鉱の水没事故では、朝鮮半島出身者136人を含む183人の労働者が犠牲になりました。

犠牲者は今も炭鉱の中に残されたままとなっています。

今回の調査は、犠牲者の遺骨の発掘を進めるため、炭鉱の排気筒・ピーヤから、炭鉱の坑道に入れるかを探ることが目的です。

初日の25日は波が高かったため、ピーヤに登るための足場が設置できず、潜水は実施できませんでした。

水中探検家 伊左治佳孝さん

「ピーヤのコンクリートは、まだ強度がある状態だったかなということだったので、足場さえ組めれば入れる。無理やりやったらできるかもしれないんですけど、誰かがけがしたとかになると、今後の調査自体に影響が出るので」

会は、1997年に同様の潜水調査を行っていて、ピーヤ内の水が濁り、突起物が多いことなどが確認されています。

長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会 共同代表 井上洋子さん

「あの中に入って遺骨に近づけるというのは、間違いないことなので、再挑戦を試みたいなという風に思います」

早ければ7月末にも潜水調査を行う方針です。

全国のトップニュース

ハーフパイプ・小野光希が涙の銅メダル!「これまでの4年間が報われた」北京9位から雪辱果たす、16歳・清水さらは表彰台に1点届かず【ミラノ五輪】

きょう中道代表選 階猛氏VS小川淳也氏の一騎打ち

赤沢経産大臣 対米5500億ドル投資「第1号案件」めぐりラトニック商務長官と会談 前日にはラトニック氏の私邸のパーティーに出席

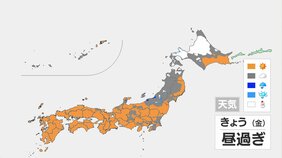

広い範囲で穏やかな陽気 日中は日差し暖か 北日本は雪や雨の範囲広がる 週末は気温上昇 4月並みの暖かさも…なだれに注意

「解決策を見つけられなかった」「彼のレース見たかった」 ウクライナ選手の“追悼ヘルメット”めぐる競技出場禁止について IOC会長がコメント

「ピザが作りたいと声、どうやったらできるか…」 調理実習で中3生6人が体調不良 原因は"ピザ生地に規定量以上の食塩" 「リレー方式」採用した経緯を説明

特殊詐欺被害1414億円で過去最悪…20・30代が「ニセ警察官」の標的に、オンライン化で逃げ切る「見えない詐欺集団」【Nスタ解説】

預託法違反の疑いで航空関連事業手掛ける会長ら男3人を逮捕 ヘリコプターなどを商品とした「販売預託商法」を行ったか 警視庁