山形の気になる話題を深く掘り下げる「ユウキノフカボリ」今日のテーマこちらでございます。

山形県鶴岡市の土砂災害 発生原因に新たな仮説―

土砂災害の原因について調査が進んでいます。

発生したのは先月31日でした。山形県鶴岡市西目で土砂災害が発生し2人が亡くなっています。

原因は山形県が今調査中で、風化そして雪解け水が原因として挙げられています。調査は今も進んでいます。

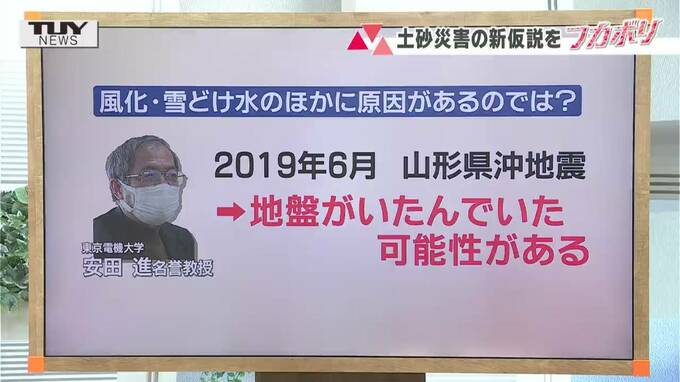

TUYが以前独自に取材した地盤工学の権威、東京電機大学の安田進名誉教授によりますと、もちろんこの風化と雪解け水が原因として挙げられますが、その他にも2019年6月の山形県沖地震によって地盤が傷んでいた可能性があるのではないかと話してくれています。

実はこの安田名誉教授が26日独自に現地に入り調査を行いました。

そこで新たな仮説が出てきました。

26日、鶴岡市西目の土砂災害現場を訪れたのは地盤工学の権威 東京電機大学の安田進名誉教授。

訪れた理由は、西目地区に住む平田充広さんの発言に興味を持ったからでした。

近くに住む 平田充広さん「この辺からいつも水が出ているような感じ」

安田進名誉教授「道路の近く?」

平田充広さん「この辺いつも道路がぬれていた」

崩れた山の南側には20年以上も前から水がよくしみ出す場所があったということなんです。

それに加えて2019年6月の山形県沖地震のあとでは。

平田充広さん「私のまわりでは私の家の畑から水が湧き出るようになった」

安田進名誉教授「ずっとそのあとも?」

平田充広さん「今もずっと続いている」

キーワードは水なんですね。

土砂崩れが起きた場所ここです。崩れる前の写真を参考に見ていただきたいんですが、平田さんが言うには、この場所からは20年以上前から水がよく染み出していたということなんですね。

そして2019年の山形県沖地震の後ではといいますと、この辺りの畑から水が湧き出したり、あるいはこの道路のわきののり面が水によって柔らかくなったりという現象が見受けられたということなんです。

つまり、水の影響がもう前兆として出てたかもしれないということなんですね。

この水は一体どこから来るんだということになるわけなんです。

周囲に何もないですよね一見した感じでは。

そこで新たな仮説が出てきました。

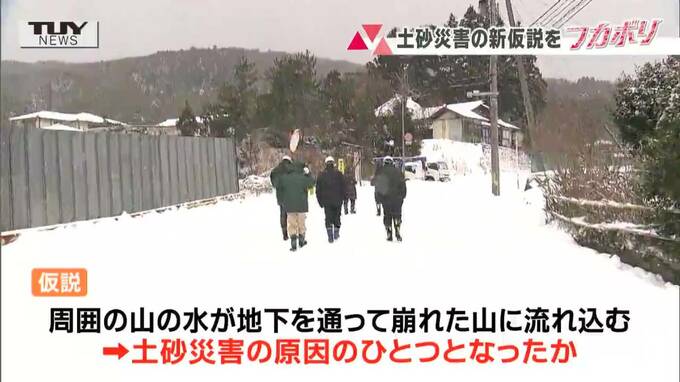

現地調査をした安田名誉教授の様子をご覧いただきます。

安田名誉教授は、平田さんと現場近くを見て回りました。

そこで分かったのは、崩れた山は高さが30~40メートルほどであるのに対し、周囲には200~300メートルほどの高さの山があること。

この周囲の山の水が、地下を通って崩れた山に流れ込み、土砂災害の原因のひとつとなった可能性があるというのです。

東京電機大学・安田 進 名誉教授「全体を見るとここに(崩れた)小さい丘があるが、こちらに日本海に向けて300メートルくらいの山がある。その流れで一番先端に丘がある」

「枯れることなく水がじわっと出ているようだと丘だけではなく、高い山の方から地下を通って水が供給されているのではないか」

つまりこういうことです。「この山だけを見てはいけません」ということなんですね。

この山が水を湧き出してるところがあるとしても、周囲の山を見てみたらどうでしょうか、ということで、周囲にはちょっと小高い、より高い山がある。

水というのは当然高いところから低いところに流れますから、この周囲にある200~300mの高さの山から、この20~30mぐらいの高さの小高い山のところに水が流れてきてる可能性があるんじゃないかということなんです。

水というのは高いところから低いところに流れますが、仮に高い山に雨が降って地下水になった場合、その地下水が低いところに何らかの影響で流れていった場合。イメージとしてみてください。

高いところから流れてきた水が、ずっと圧力がかかった状態で土砂災害が起きた山に着く。そうなると土砂災害が起きた山が不安定になった可能性があるんじゃないか、ということなんですね。

当然、上から雪解け水がしみ込んだりして地盤が傷んだりして崩れたっていうことも原因の一つとしてあるんですが、下からも何らかの影響があったんじゃないかというのが今回の仮説になるわけなんです。

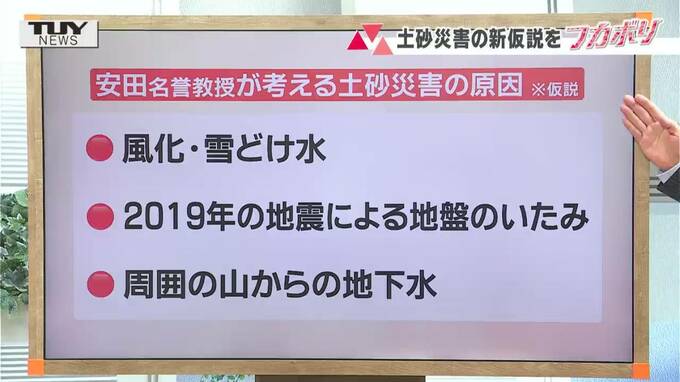

安田名誉教授が考える土砂災害の原因はご覧の大きく分けて3つになりました。

1.風化と雪解け水 これは今も県が調査を行っている要素です。

2.2019年の地震によって地盤の痛みがあったんじゃないか

3.以前から周囲の山からの地下水によって、下側からも何らかの影響があったんじゃないか

つまり安田名誉教授がおっしゃっていたのは、こういった広い視点、広い要素をもとにして、今後も原因の究明調査をしていくことが、他の県にある同じような場所の減災に繋がるんじゃないかということなんです。

もう一つ私が現地に行って取材したときに印象に残ったことをご紹介したいと思います。

実は住民の方はこんなふうにおっしゃってました。

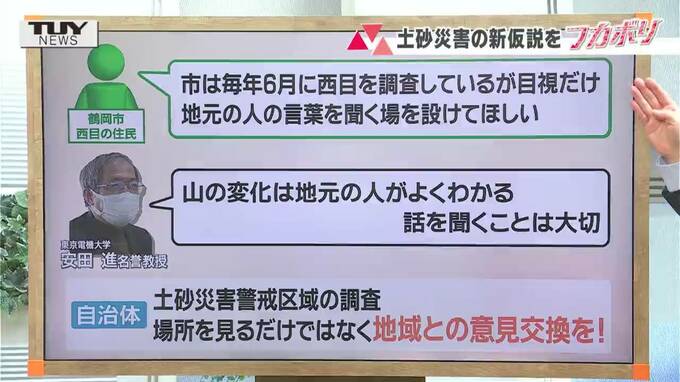

鶴岡市は毎年6月に西目を調査してくれているそうです。ただ目視だけなんですって。

できれば地元の人の言葉を聞く場を設けてほしいということでした。

それについて安田名誉教授は「山の変化は地元の人がよくわかります。話を聞くことは大切ですよ」と言っていました。

自治体は今、一生懸命、土砂災害警戒区域の調査をやってくれてます。県全域で行ってるはずです。

ただ場所を見るだけではなくて、やはり地域との意見交換をすることが、その地域をよく知っている人の言葉を聞くことが、ひょっとしたら災害の前兆を知ることに繋がるんじゃないかということなんですね。

本当に現場を見て調査することは大事なんですが、こういった視点からも調査を進めてほしいなと思いました。