災害時の個別支援計画を作る

いわき市にある「どりーむず」。心身に重い障害があるなど、医療的ケアが必要な子どもを預かる施設です。2019年の台風19号で被災し、いまは別の場所で運営されています。

代表の笠間真紀さんは、講演会を主催した「いわき市重症心身障がい児者と家族の会スマイルリボン」の代表も兼ねています。

災害のとき、障害児をどう守るのか。台風19号で被災して以来、笠間さんたちは考え続けてきました。

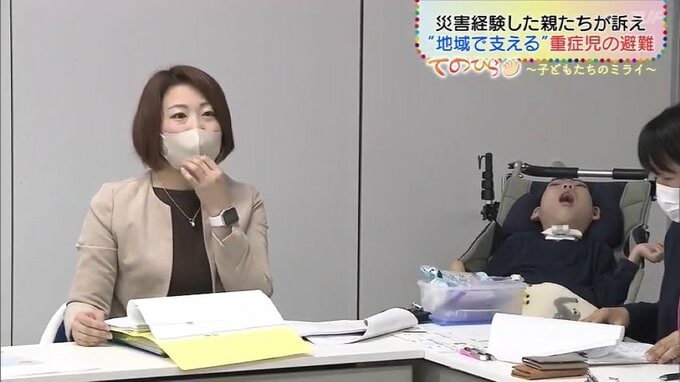

講演会の4か月前の2022年10月、いわき市医療センターの一室で会議が開かれました。

笠間さん「3年前のきょう、いまごろは、泥だらけになって、泥かきをしている日でした。いわき病院のみなさんに助けられて、理恩がショートステイを使い、どりーむずのみんなで泥かきをしていました。被災したスタッフもいました。私たちはその場にいて、あのにおいをかいで、あの泥の中で生活をしていました」

くしくもこの日は10月13日。台風19号から、3年となる節目の日でした。笠間さんは重い障害を持つ息子、理恩さんとともに会議に臨みました。テーマは、災害時の個別支援計画を作ることです。理恩さんをモデルケースに、いざというとき、誰が見ても支援につなげられるような計画書を目指します。

いわき市医療センター未熟児新生児科・本田義信医師「たった一人の障害児の支援のためにこんな人数が集まってこんなに時間をかけるのか、という思いはあるかもしれないですけど、まずは笠間理恩くんのような重症度の高い子から計画を作っていく。重症の子で計画を作って、実際の避難をやっていけば、軽症の子にも広がっていく」

会議を取り仕切る本田医師は、具体的な事例が一つできれば、他の災害弱者への支援につながると説明します。

本田医師「今回僕が一番重要視しているのは、こういう計画を作ることによって、地域の連携を作っていくというのが、今回の狙い。一人では避難できない。人工呼吸器がついて、酸素ボンベがついて、吸引器がついて……それをどうやって移動するのかというと、地域の連携が必要になってくる」

障害者や高齢者など、災害の際に支援が必要な人の避難計画を作ることは、市町村の「努力義務」となっていますが、福島県内で対象者全員分の計画を作った自治体は、4つにとどまっています。メンバーはその後も、話し合いを重ね、実際の避難訓練も行いました。

2月の講演会は、障害児を持つ家族の思いと、避難計画を作るために重ねた実践の成果を多くの人に伝えるためのものだったのです。