「細胞」と「小胞体(しょうほうたい)」って何?

私たちの体は約37兆個もの「細胞」が集まってできていると言われています。細胞は私たちが生きる上での全ての機能が詰まった「工場」のような存在です。その工場=細胞は、エネルギーを生み出す発電所(ミトコンドリア)や体をつくる設計図(DNA)とその保管室(核)など、様々な部屋に分かれています。

「小胞体」も細胞という工場の中のひとつの部屋で、ここでつくられているものが「タンパク質」です。タンパク質は 筋肉や髪の毛、血液の成分になったり、食べ物を消化するのを手伝ったりと、私たちの体をつくる上でとても大事な部品であり道具です。そして小胞体ではタンパク質の製造から品質管理、出荷準備までが行われています。

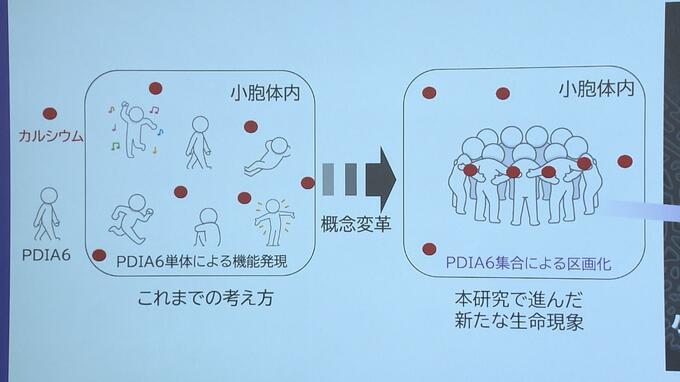

これまでの研究では、この小胞体という部屋は壁などで仕切られていない「だだっ広い一部屋」だと考えられていました。

新しく見つかった「特別な区画」とは?

小胞体でタンパク質の製造や品質を管理しているのは「PDI(プロテイン・ジスルフィド・イソメラーゼ)」という酵素です。タンパク質は正しい立体構造を持たなければ安定して機能を発揮しません。PDIはいわば「タンパク質の形を整える職人」のような存在です。

奥村准教授らの研究チームが注目したのは、20種類ほどあるPDIのうち「PDIA6(エーシックス)」という酵素です。

東北大学学際科学フロンティア研究所 奥村正樹 准教授

「PDIA6はこれまで一つ一つの分子が独立して働くという風に考えられてきたが、今回新たに発見したのは、カルシウムがあるとこの“職人”たちが一か所に集まって、タンパク質の品質管理をより早くより正確に、そして不良品をつくらないように『協力して働いている』ということ」

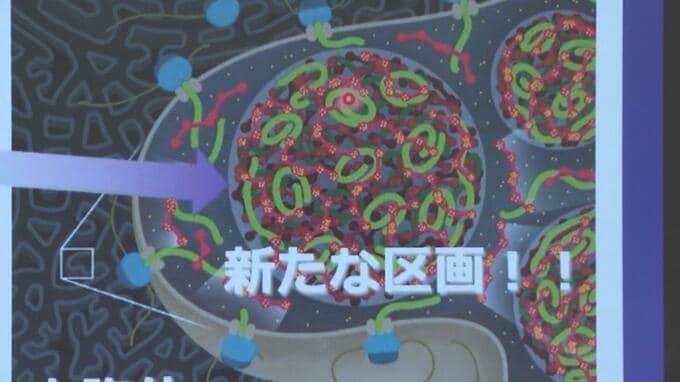

小胞体という「だだっ広い部屋」の中で、PDIA6が仲間同士で集まって「区画」を作っていることを発見したのです。小胞体の内部はカルシウムの濃度がほかの1000倍ほどになっていて、こうしたカルシウム濃度が高い場所ではPDIA6が集まり、まるで水と油のように他の場所と混ざらない「区画」を形成していることが分かりました。これを「相分離(そうぶんり)」と呼びます。ドレッシングを放っておくと、酢や醤油と、油が自然に分かれることがありますが、同じようなことが小胞体という部屋で起きていたのです。