ここ数日、少し秋らしくなってきましたが、9月も全国的に気温が平年より高い傾向が続いています。しかし、このまま冬も暖冬になるのかというと、そうはならない見込みです。

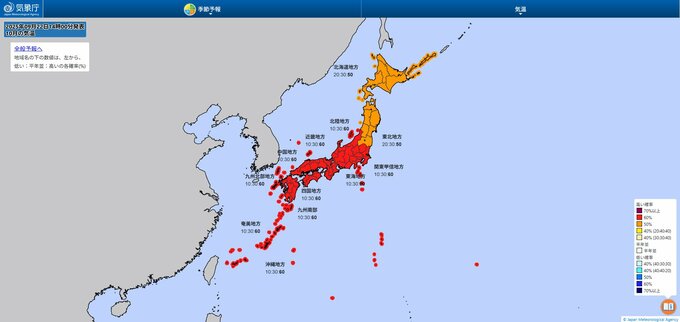

気象庁は22日、10月から12月にかけての3か月予報と、12月から2026年2月にかけての寒候期予報を発表しました。それによりますと、10月はまだ全国的に気温が「平年より高い」予報ですが、11月になると北日本は「平年より高い」ものの、その他の地域は「平年並みか高い」あるいは「平年並み」、12月になると北日本は「平年並み」他は「平年並みか低い」予報となっています。

さらに寒候期予報では、気温は全国的に「平年並み」の予報ですが、北日本では若干高い傾向、沖縄・奄美では若干低い傾向となっています。

これは1年前の2024年9月に発表された長期予報と似たような予報となっています。実際にも、2024年は10月まで残暑が長引きましたが、12月に入ると全国的に寒気の影響を受けやすくなりました。前の冬(2024年12月~2025年2月)の全国15地点の平均気温は、平年に比べて0.07度低くなり、特に西日本で低く、沖縄・奄美ではかなり低くなりました。この秋から冬にかけても同じような傾向をたどることが予想されます。11月から12月にかけて季節が急に進むような形となるため、仙台管区気象台では「秋の終わりから冬のはじめにかけての気温の低下に注意してほしい」と呼びかけています。

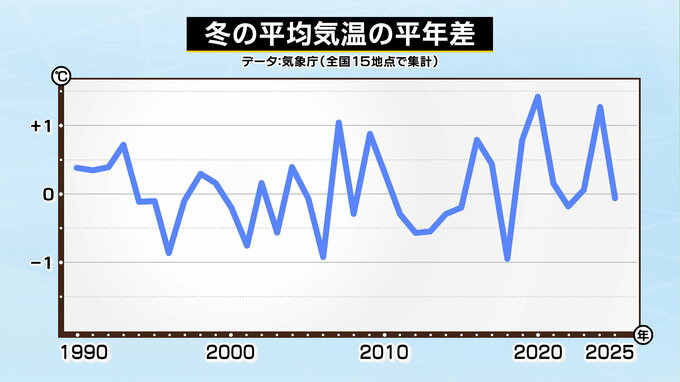

ところで、この夏(6月~8月)は全国15地点の平均気温が平年より2.36度高くなるなど、観測史上1位の記録的な猛暑となりました。地球温暖化などにより、日本の夏の気温は近年はっきりと上昇傾向にあることがグラフからも見て取れます。

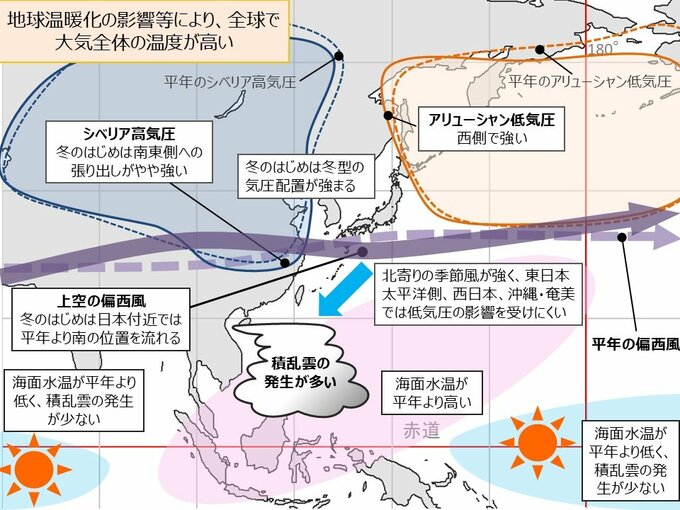

ところが、冬(12月~翌2月)の平均気温は1990年以降、暖冬の年もあれば厳しい寒さの年もあり、夏のような顕著な上昇傾向はみられません。こうしたことから、近年、過ごしやすい春と秋が短く、「四季」が「二季」のようになっていると言われています。温暖化が進むと、上空の強い西風=偏西風が蛇行しやすくなり、その蛇行の向きが夏は暖気を日本列島に送り込み、逆に冬は寒気を大陸から引き込みやすくするようになるとされています。この冬も、12月頃は日本付近では偏西風が平年より南を流れやすい予報となっており、強い寒気が流れ込み厳しい寒さをもたらす可能性があります。

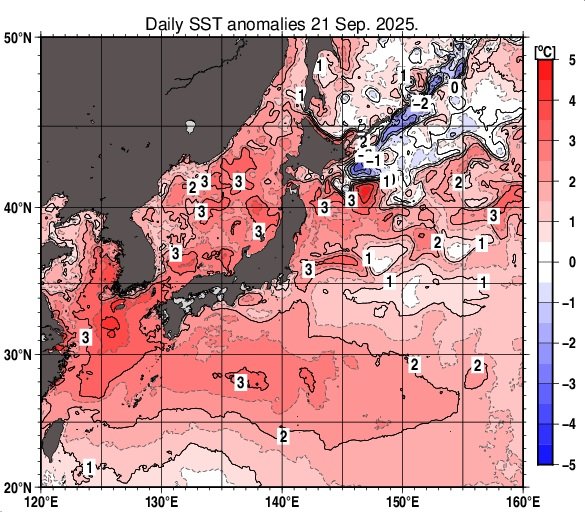

また、このように秋が短く急に冬がやってくると懸念されるのが、日本海側の初冬の大雪です。いま日本海の海面水温は平年より3度前後高くなっていて、これがあまり下がらないまま強い寒気が上空に入ってくると、温かい海の上の大量に水蒸気を含んだ空気が上空で一気に冷やされ雪雲が例年以上に発達し、日本海側に大雪をもたらすことが考えられます。

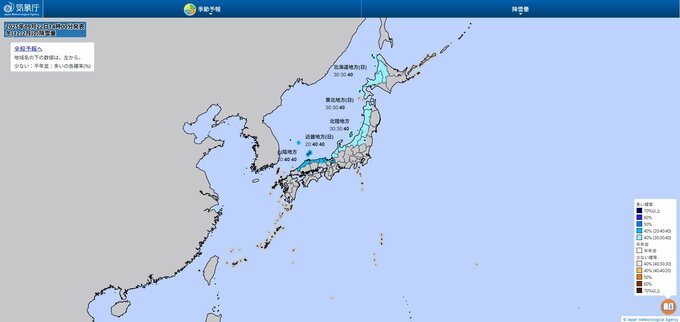

日本海側のこの冬の降雪量は西日本を中心に「平年並みか多い」予想となっています。雪かき用の道具が前の冬で傷んだりしていないかなど早めにチェックして、冬への備えを進めていきましょう。