災害時の「ペットの避難」について、環境省は、原則飼い主がペットを連れいく「同行避難」を求めています。いざという時のために飼い主はどんな準備ができるのか。専門家による勉強会が開かれました。

浜松市の荻さんは3匹の犬を飼っています。

<荻一司さん>

「何かあった時にどこか頼りにしているというか。(自分の)精神的な拠り所かなと思います」

毎日を共にする大切な家族です。ペットを守るため災害対策も進めています。

<荻一司さん>

「袋、ティッシュ類、器、ウェットシート、紐になるもの。リードの代わりにもなるし、何か縛るってなったら解きます」

ドッグランやホテルを経営し日々、複数の犬を世話していることもあり、防災リュックなどを念入りに備えていますが不安は消えません。

<荻一司さん>

「人間ですらちょっとギクシャクしそうなところに犬も連れて行って大丈夫か、夜通し吠えていたら他の方に迷惑をかけないかってなると、割とやっぱり避難所に居づらくて車に行ってしまう方がいるのは聞いている」

災害時、ペットの避難は大きな課題となります。2024年の「能登半島地震」ではペットの同行を断られた避難所がありました。

<被災者>

「やっぱり嫌いな人がいるので、悪いけど無理なんでと言われて」

ペットのためにたまにエンジンをかけて車内を暖めたことから飼い主も一緒に車で避難生活を送りました。

<被災者>

「動物を飼っている人たちは大変だろうな。家族だから。自分の子どもだから」

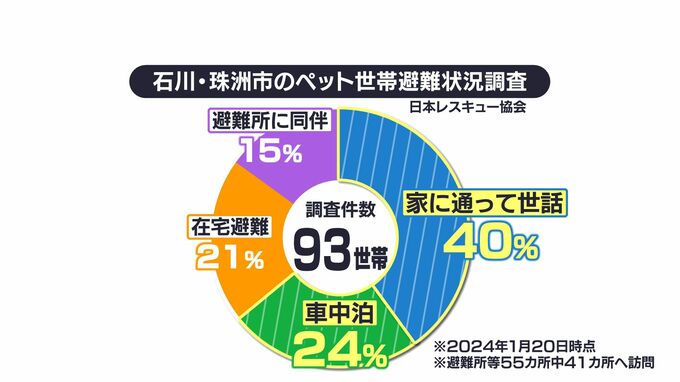

日本レスキュー協会が能登半島地震の被災地珠洲市で行った調査です。車中泊をしたり、ペットを家に残し世話の度に帰ったりした世帯が半数以上ありました。飼い主とペットが一緒に避難できた世帯は全体のわずか15%でした。

飼い主とペットの安全をともに確保するためにはどんな備えが必要なのか。浜松市では1月25日、勉強会が開かれました。

<日本レスキュー協会 辻本郁美さん>

「病院・トリミング・留守番の時だけしかケージを使わない。当然、ケージに対して嫌なイメージが付きますので入らなくなります。だからこそケージの中にいるとイイコトがある。日常で教えていく必要があります」

講師の辻本さんは2024年の山形県での豪雨や能登半島での地震・豪雨災害などの現場でペットの命を守る活動をしています。

避難所では、ペットは基本的にケージでの待機が必要です。今回の勉強会で辻本さんはペットのストレスを少しでも減らせるようハウストレーニングを率先して進めてほしいと強調しました。

そもそも、犬や猫には狭い場所や囲われた空間を好む習性があります。単に、ケージを「閉じ込める場所」と考えるのではなく、動物の習性を正しく理解ししつけることがポイントとなります。

<辻本郁美さん>

「ペットたちにとっては『個室』である、彼らの『巣穴』であるということをぜひ理解していただきたい」

外が良く見えるケージなど種類も様々です。ペットの性格やサイズに合ったタイプを用意することが大切です。

<参加者>

「(しつけを)進めて、クレート(ケージ)に入れるようにしておかないといけないなと感じました」

「しゃべれないから、より察してあげられるようになりたいなと思いますね」

<辻本郁美さん>

「ペットを守れるのは飼い主だけですので、普段から何をしておくべきか考えていて欲しいと思います」

飼い主は、避難所を事前に確認しておくことも大切です。例えば、浜松市の場合は183か所ある避難所の全てでペットの受入れが可能だということです。ただ、アレルギーの観点などからペットは廊下や屋外など人とブースを分ける所もあるそうです。

避難所生活のイメージを膨らませ一緒に生き延びる準備を進めましょう。