きょう、8月11日は山の日です。静岡県内の夏山登山といえば、やっぱり富士山。きょうも天候に恵まれ、朝からたくさんの登山客でにぎわいました。登山者数が増える一方、遭難事故も多発していて、静岡県警などが警戒を強めています。

<天野大輔記者>

「朝8時過ぎの富士宮口の登山道です。男性、女性、子どもから高齢者まで、山頂を目指す人たちが列をつくっています」

国民の祝日に定められ、2022年で7年目の「山の日」。日本一の山・富士山は、朝からたくさんの登山客でにぎわいました。

<登山客>

「せっかく山の日なので、日本一の山に登りたいなと、海抜ゼロメートルから」

「いつ来ても富士山は良い。違った景色が見られるので」

「最高です。山頂まで気持ちよく行けそう」

例年、お盆の時期の富士山は混雑します。2019年の夏山シーズンで最も多かったのは、8月11日に記録した8743人でした。増加と比例して相次ぐのが遭難事故です。

<登山客>

「ゆっくり登っていく」

<救助隊>

「ゆっくり気をつけてお願いします」

8月10日、富士宮口の登山道には、静岡県警の山岳遭難救助隊の姿がありました。遭難事故に迅速に対応するため、2022年は登山客の多い週末などを中心に標高およそ3500mの9合目にある山小屋に隊員2人が待機します。

<静岡県警山岳遭難救助隊 小杉山瑞穂隊員>

「山岳遭難はないに越したことはないが、もし発生してしまった場合は、遭難者が少しでも安心できるように、なるべく早く遭難現場に行き、遭難者を安心させてあげたい」

救助隊が山小屋に寝泊りして警備に当たるのは3年ぶり。背景には行動制限のない夏山シーズンで、登山客が2022年より大幅に増えたことがあります。

<静岡県警山岳遭難救助隊 坂上雅信隊長>

「2021年より増えている。令和元年(2019年)と比べると大差はない。コロナ禍前に戻ってきた感じを受ける」

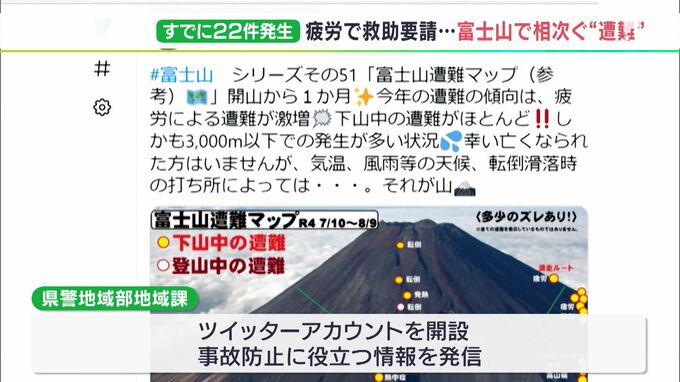

7月10日の静岡県側の山開き以降、8月8日までに、富士山では22件の遭難事故が起きています。遭難と聞くと、転んでケガといったイメージがありますが、最も多い原因は「疲労」。さらに「道迷い」や「体調不良」も目立ちます。

<静岡県警山岳遭難救助隊 坂上雅信隊長>

「例年、高山病や低体温症が多いが、今年に限っては下山時に疲労で動けないということで救助要請が目立っている」

登山道の整備が進んでいる富士山は、気軽に登れると思われているため、準備不足からこうした事故につながるケースが多いとみられます。そこで静岡県警は登山の危険性を知ってもらい、事故を防ごうと新たな取り組みを始めました。

<静岡県警山岳遭難救助隊 坂上雅信隊長>

「山岳遭難救助隊ならではのエピソードや感じたことを楽しく発信している」

静岡県警の地域課では、ツイッターのアカウントを開設。山岳遭難事故防止に役立つ情報などを分かりやすく紹介しています。

<静岡県警山岳遭難救助隊 坂上雅信隊長>

「せっかく来たから日本一の富士山に登りたいという気持ちはよく分かるが、体力的に無理とか具合が悪いと思ったら諦めて、またチャレンジすればという気持ちで、ぜひ諦めて欲しい」

危険だと感じたら、諦める勇気も必要です。十分な準備はもちろんですが、当日の天候や体調などの状況をみながら、「楽しい思い出」となる登山を心掛けましょう。

<滝澤悠希キャスター>

原因で一番多いのが「疲労」です。8月11日も下山中の男性が「疲れて立てない」と通報し、警察に救助されています。特に2022年は圧倒的に下山中の遭難が多いということです。

<井手春希キャスター>

疲れていると注意力も鈍りますし、油断も怖いですね。

<滝澤悠希キャスター>

降り切るまで意識を高く持つことが大切です。さらに週末は悪天候が予想されています。最新の情報を確認して無理をせず、安全に登山を楽しんでもらえればと思います。