近年、次々と新事実が判明している岡山市の造山(つくりやま)古墳で、今週から新たな調査が始まりました。全国で4番目の規模を誇る古墳の「正確な規模」や「形」を調べるもので、古墳の謎に迫る調査が注目を集めています。

11月6日、岡山市の職員ら10人が、造山古墳に調査道具を運び込みました。

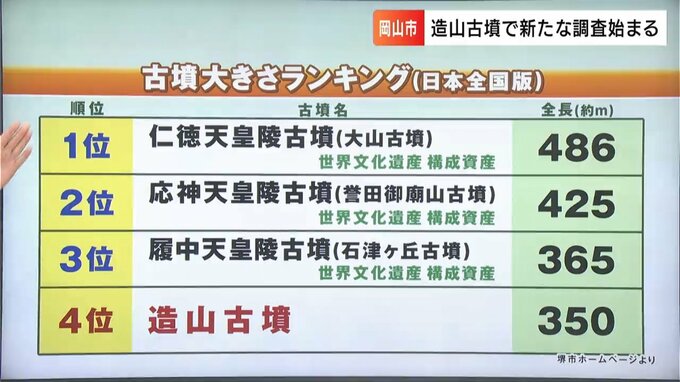

5世紀ごろに造られ、全国4番目の規模を誇る全長約350メートルの前方後円墳・造山古墳。

今回の調査では、1582年の備中高松城水攻めの際、毛利軍が築いたとされる陣の跡などを調べるといいます。

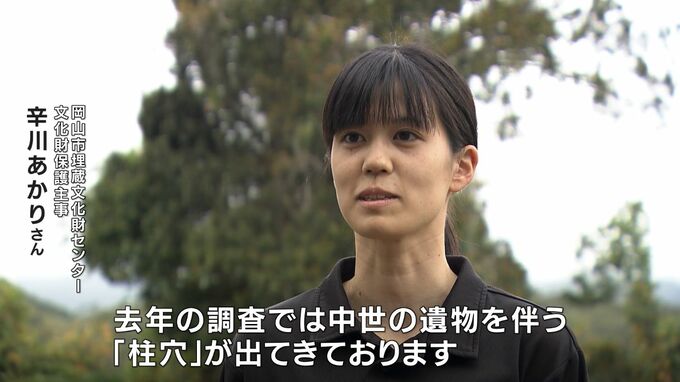

(岡山市埋蔵文化財センター 文化財保護主事 辛川あかりさん)

「去年の調査では、中世の遺物を伴う『柱穴(はしらあな)』が出てきておりますので、今年もそのようなものが出たら良いなと考えています」

2015年から毎年この時期に市が行っている発掘調査。

今年は去年見つかった「柱穴」の南側付近を、L字型に掘り進めます。

毛利軍の陣によって古墳が拡張された可能性もあり、発掘を通じて本来の正確な形を見極める今回の調査。戦国時代の遺構を調べることで、造山古墳の謎を紐解くことに繋がるといいます。

(岡山市埋蔵文化財センター 文化財保護主事 辛川あかりさん)

「中世の段階で、この造山古墳がどのように使われていたのか。後円部の上に何があって、どのような事が行われていたのか、改変を受けたのかという事の答えが得られれば」

発掘調査は12月頃まで行われ、12月中旬には調査の様子が一般公開される予定です。

【解説】

強大な力を持った「吉備国の象徴」とも言われる造山古墳。 お伝えした通り、今回の発掘は中世期の調査で、古墳の上に敷かれた毛利軍の「陣の規模」や「土塁の範囲」などを明らかにしたいといいます。ただ、造山古墳を巡っては今、戦国時代にとどまらずそのルーツに迫る研究成果が次々と明らかになっているんです。

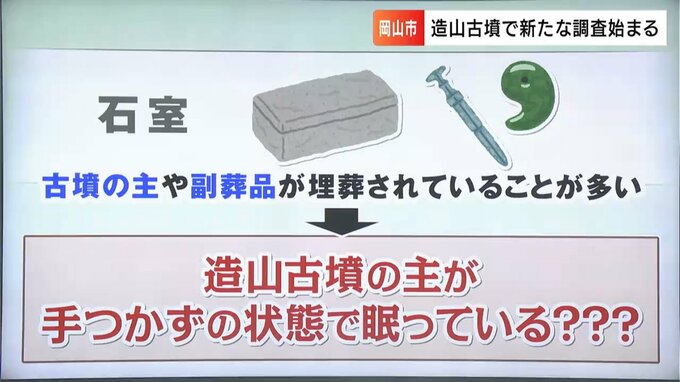

岡山大などの研究チームでは、物質の内部を透かして見ることができる素粒子「ミューオン」を活用して、おととしから古墳内部の調査を進めています。 その結果、なんと造山古墳の後円部で石室ではないかとみられる空間が発見されました。

古墳の「石室」には、死者や副葬品が埋葬されていることが多く、造山古墳の主が手つかずの状態で眠っている可能性もゼロではないんです。

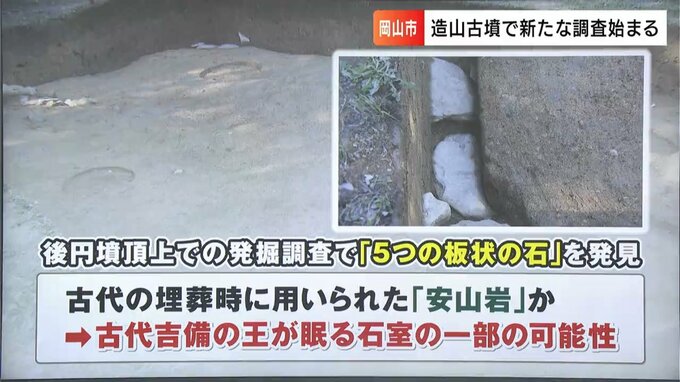

さらに昨年の調査では、素粒子によって空間が確認された場所の上部で、5つの板状の石が発見されました。材質は、古代の埋葬時に使われていた「安山岩」で、これが「石室」の一部なのではと、考古学ファンから熱い視線が送られています。

国内4位の規模を持つ造山古墳。1位~3位は世界遺産で、天皇が埋葬されているとされています。

石室の内部が分かれば、吉備にも同様の権力者が存在した可能性や、大和政権との関係が明らかになるかもしれないと期待が集まっています。