シカの骨をスライスしたら分かったこと

本土と離島に生息するシカ類8種類の骨を分析した結果、それぞれの成長の過程を比較することができます。本土集団、離島集団(隔離期間が短い)、離島集団(隔離期間が長い)の3つのグループに分けて成長曲線と生存曲線を作成し比較します。

成長曲線は横軸が年齢、縦軸が体重(kg)です。「本土集団」は2歳ごろまでに急成長しその後はあまり変りません。つまり、早く大人になります。「離島集団(隔離短い)」は3歳~9歳ぐらいまでに成長して大人になります。「離島集団(隔離が長い)」は14歳ぐらいまで成長し大人になります。つまり、離島の隔離の時間が長いほど、成長の速度がゆるやかになることを示しています。

例えば、沖縄本島(離島)に長期間(150万年以上)隔離された絶滅種のリュウキュウジカは本州や大陸のシカと比較して繁殖、成熟時期が5~10年以上遅いことが分りました。

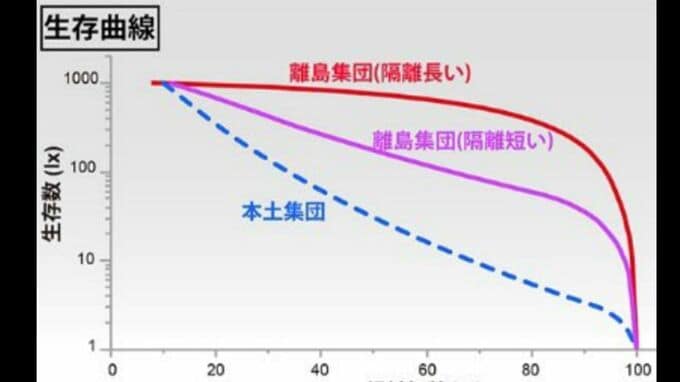

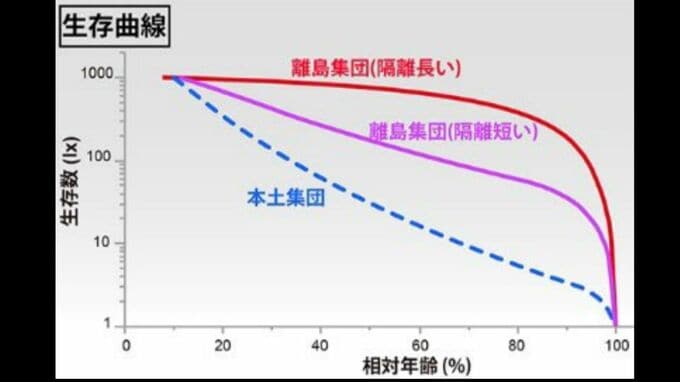

生存曲線は縦軸が生存数(対数化した数字)、横軸が相対年齢(%)です。相対年齢は寿命を100として%で表わし変化を比較するものです。「本土集団」は相対年齢が100(寿命)に近くづくにつれて一定の割合で生存率が下がり、「離島集団(隔離が長い)」は80%ぐらいまで生存数は下がらず、それ以降に急激に下がります。「離島集団(隔離が短い)」はその中間です。

つまり、離島で隔離期間が長いほど、高齢まで生存することを示しています。分析の結果、本土のシカが若い時期に死亡率が高いのに対して、長期間隔離された離島では老齢期まで多くの個体が生き延びる長寿化が起こっていることが分りました。

大型哺乳類(シカ類)は島に長期間隔離されるほど長寿化

今回の研究で、大型哺乳類(シカ類)は捕食者がいない島に長期間隔離されるほど、大人になるまでの期間が長くなり長寿化することが明らかになりました。

生物には、早く成長して一度に多くの子を残し寿命も短いという「早いライフスタイル」を持つ種と、ゆっくり成長して少数の子を確実に育て長く生きる「遅いライフスタイル」を持つ種がいます。ネズミなどは前者、ゾウやチンパンジーなどは後者のタイプです。

今回の研究により、島で隔離された大型哺乳類は「遅いライフスタイル」を進化させることが明らかになりました。このタイプの種は、子を残せるまでに時間がかかるため、外部から捕食者が侵入すると絶滅する可能性が高くなる、つまり、人為的影響により個体数が減るとなかなか回復できず、絶滅の恐れがあることが分りました。リュウキュウジカも、先史時代人の沖縄への渡来と時を同じくして絶滅したと考えられており、彼らが島で進化させた「遅いライフスタイル」が絶滅の要因となった可能性が示唆されました。

岡山理科大学生物地球学部の林昭次准教授のコメント

「日本には本土や大陸との隔離期間が異なるさまざまな島々が存在し、そこに生息する動物や絶滅種を調査することで、数百万から数年のスケールで、島の中で動物がどのように生態を変化させ適応するかについて、解明することが期待できます。島固有の独特の進化は、哺乳類だけでなく、恐竜類などの絶滅種でも知られているため、日本の動物を対象とした研究は、哺乳類以外の絶滅した島嶼性動物の生態を解明することにも寄与できると思います。日本ならでは、日本だからこそできる研究テーマと言って良いかもしれません。」