終戦から80年、さまざまな戦争証言が語り継がれる一方で、いまだにその多くが謎に包まれているのが、「軍馬」の歴史についてです。岡山県鏡野町で馬と戦争に関わる貴重な史料が保管されていたことが分かりました。史料を元に、軍馬の実態を掘り下げます。

馬も戦争に 謎に包まれた歴史 岡山県北に軍馬育成場が

東京都にある靖國神社。戦没者とともに祀られているのは、戦争で死んだ馬です。日清戦争の勃発から終戦までの間に、約60万頭もの馬が犠牲になったといわれています。その軍馬の歴史は、多くがいまだ謎に包まれています。しかし、今回…

(鏡野町教育委員会 日下隆春さん)

「馬を徴発する『青紙【画像①】』といわれるものになります」

民間の馬すらも戦地に送られたことを記す貴重な史料が、岡山県内で密かに保管されていたことが分かりました。

(鏡野町教育委員会 日下隆春さん)

「馬が持ち主のところに戻ってきたという例はほとんどないんじゃないかなと」

(池田誠二さん)

「そりゃあつらいやろ。馬は家族と一緒やから」

そこには、戦争兵器と化した馬=軍馬の知られざる歴史がありました。

雄大な自然が広がり、西日本屈指の高原リゾートとして知られる岡山県真庭市蒜山地区。実は、この地には「馬と戦争」をめぐる歴史の始まりとも言える場所があります。

(蒜山郷土博物館館長・歴史学者 前原茂雄さん)

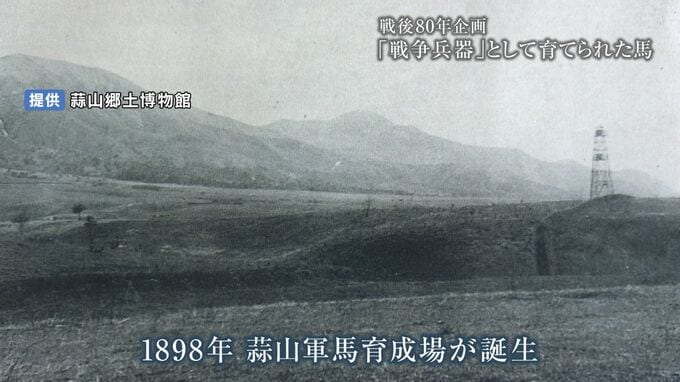

「この【画像②】建物ですね。軍馬育成場が設置されていたころに、その本部にあった建物」

1898年。蒜山に誕生したのは、戦争で使うための馬=軍馬の育成施設です。日清戦争に勝利しさらなる勢力圏の拡大を図っていた政府が、軍事力の強化を目的に設けました。蒜山ではこの広大な敷地で、2歳から4歳ほどの馬・数千頭が飼育され、戦場に送られたと考えられています。

(蒜山郷土博物館館長・歴史学者 前原茂雄さん【画像④】)

「軍馬が活躍して戦闘行為や移動手段に使われるので。近代軍備化していく中での、『兵器としての馬』の生産を要請する。そういうものだった」

明治から大正にかけて、軍馬の管理に関する法律が次々と制定されていきます。軍馬の入手は、このころすでに国家の重要事案になっていたのです。