現代を生き、悩む人たちに「縄文時代から学ぶべきだ」と語る芸術家が新見市にいます。野焼きの炎から生まれる土器に魅せられ、その魅力を世界に発信し続けています。

■縄文時代 祖先は大地の上で土器を生み出した~900度を超える炎~

近づくことすら困難な、猛烈な炎。900度を超えるという灼熱の中で、土器が生まれようとしています。

新見市にある猪風来美術館で行われた、「縄文野焼きまつり」です。

全国から集まった参加者が、心を込めて作り上げた「土器」や「土偶」を自分たちの手で焼きあげる、年2回行なわれる催しです。

作品の周りを木で囲み、燃焼させる「野炉(のろ)」。1万年以上続いたといわれる縄文時代に、われわれの祖先は「窯の中」ではなく「大地の上」で土器をうみだしてきました。

(縄文造形家 猪風来さん)

「野炉の状態がどうあるのか、森羅万象がどう変化しているのか、見極めた上でひとつひとつ手を下していく」

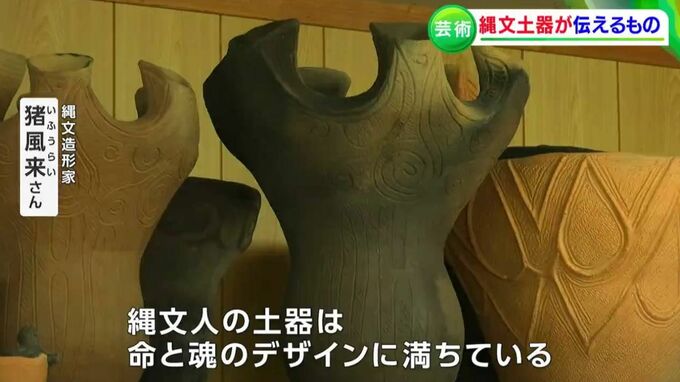

■縄文造形家の猪風来さん「縄文土器は命と魂のデザインに満ちている」

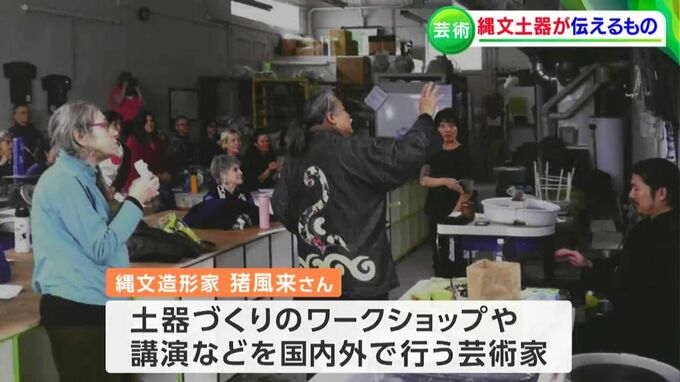

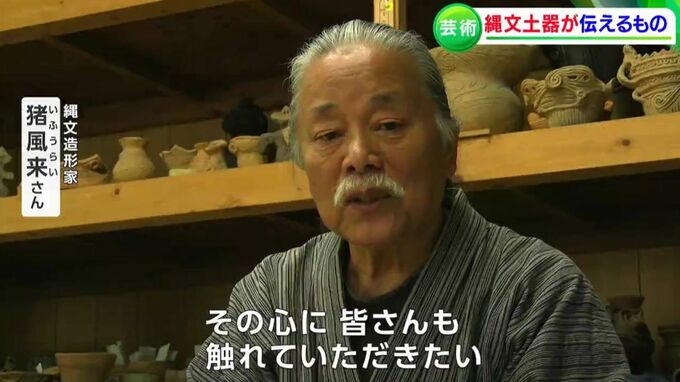

まつりを主催する、縄文造形家の猪風来(いふうらい)さんです。これまでにスペインやフランス、アメリカのコロラド州などで、土器づくりのワークショップや講演を行うなど、世界的に活躍する芸術家です。

美術館には現在、1000点を超える作品が収蔵され、およそ250点が展示されています。

(縄文造形家 猪風来さん)

「縄文人の土器は命と魂のデザインに満ちている。その心をみなさんに触れていただきたい」