能登半島地震からあす(2月1日)で1か月です。避難生活が長期化すると、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)で命を落とす人が増加する恐れがあるといいます。

どうやって防ぐことができるのか。

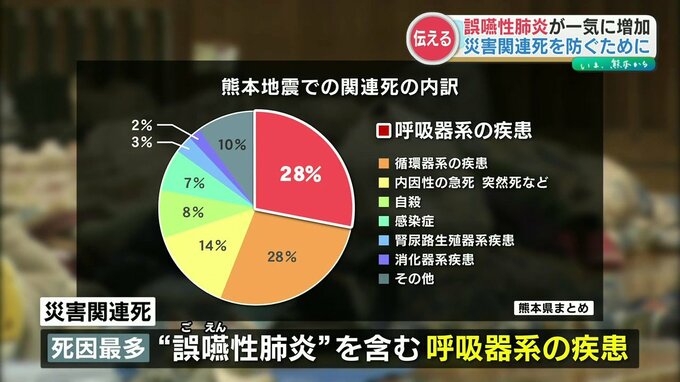

熊本地震では、避難生活などで命を落とす「災害関連死」が相次ぎました。その死亡した原因の中で最も多かったのは、誤嚥性肺炎を含む「呼吸器系の疾患」です。

▽「呼吸器系の疾患」(28.4%)

▽循環器系の疾患(27.9%)

▽突然死など(13.2%)

他(熊本県のまとめ)

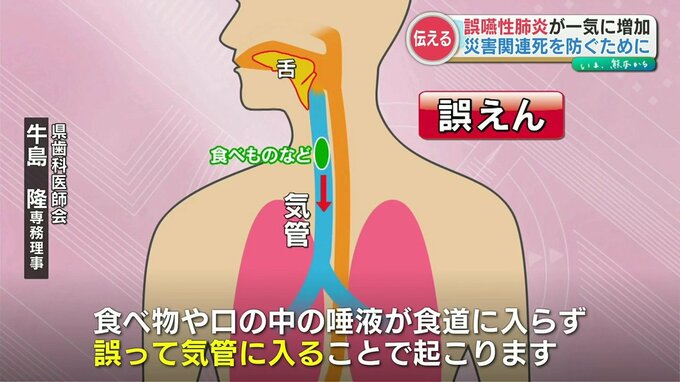

では、誤嚥性肺炎は、どのようにして起こるのでしょうか。

熊本県歯科医師会・牛島隆 専務理事(60)「食べ物や口の中の唾液が食道に入らず、誤って気管の中にはいることで起こります」

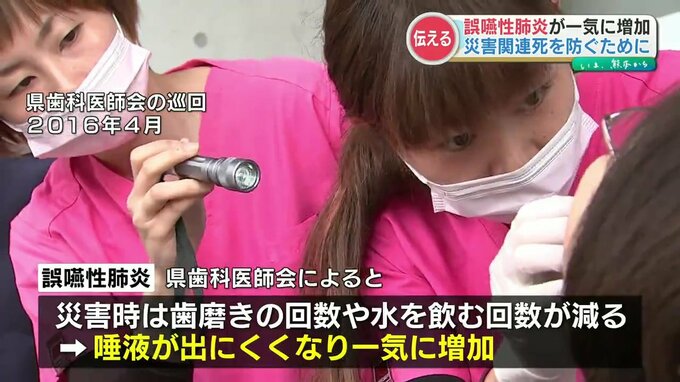

熊本県歯科医師会によりますと、災害時は避難所生活などで歯磨きの回数や水を飲む回数が減ることで、唾液が出にくくなり誤嚥性肺炎が一気に増加するといいます。

さらに…

牛島専務理事「口の中を洗い流す自浄作用や、殺菌作用が働かなくなることで、細菌が増殖しやすくなる」

そのため細菌が肺に入り込むのを防ぐには、口の中を清潔に保つことが重要だと言います。

牛島専務理事「特に汚れは、この裏側がとてもたまりやすいです。部分入れ歯もこういったバネの部分や、内面のところに汚れがたまりやすくなります」

歯ブラシなどを使って丁寧に落とすことが大切だということです。

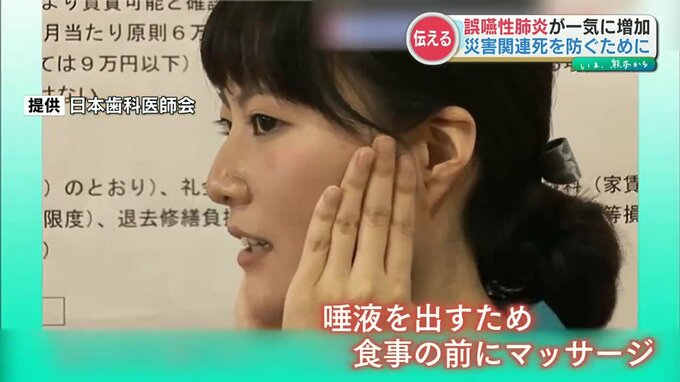

また断水などで水が飲めない場合は、唾液を出すため、食事の前にマッサージをする方法もあります。

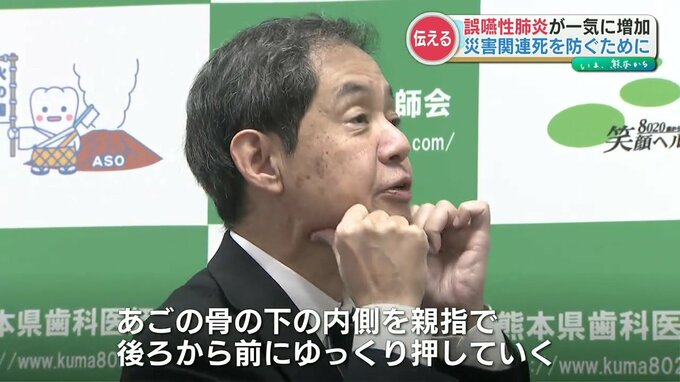

牛島専務理事「唾液が出るところが耳下腺といって耳の前のところにあります。この辺りを3本指くらいで、ゆっくり円を描くように、後ろから前に、10回くらい動かしていく。また、顎下腺といって、あごの下から唾液が出るところがあります。このあごの骨の下の内側を親指で後ろから前に、ゆっくり押していく」

口の中を清潔に保つことは、インフルエンザなどの感染を防ぐ面でも役立つと話します。

熊本県歯科医師会では熊本地震の経験をいかし、このような口腔衛生についての指導を被災地・石川県の歯科医師会にも伝えています。

牛島専務理事「全国からいただいたご恩を、こういった形でお返しをしたい」