いよいよ夏本番。西日本では「統計史上最も早い」梅雨明けから1週間が経ちました。各地で連日、熱中症警戒アラートが発表され、厳しい暑さとなっています。

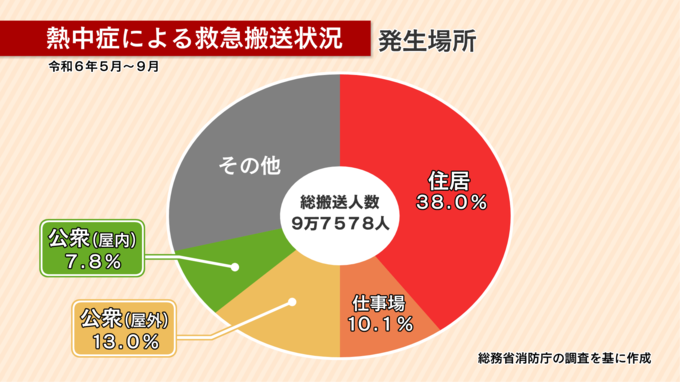

消防庁の最新の調査によると、2024年5月~9月の間に熱中症で救急搬送された人は全国で9万7578人に上り、調査が始まった2008年以降、最も多くなりました。

そしてその約4割が『住居』で発生しています。

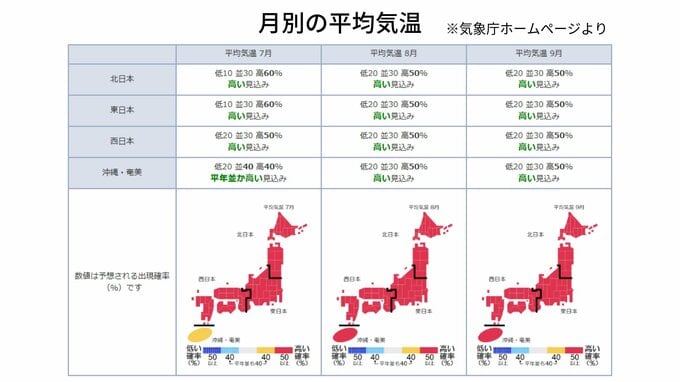

気象庁の3か月予報によると、向こう3か月(7~9月)の平均気温は全国的に平年より高くなる見込みで、今後も家庭内での熱中症対策は必要不可欠です。

住居で熱中症を防ぐには、エアコンの適切な使用が必須ですが、気になるのが高騰する「電気代」ではないでしょうか。

今回は少しでも節電につながるエアコンの使い方を、空調機メーカーのダイキン工業が調査した結果を基に紹介します。

※以下再掲・初公開:2024年8月

※調査結果はあくまでもひとつの目安です。住環境や気温などによって結果は変わります。

①風量「弱」と「自動」

エアコンの風量設定「弱」も「自動」も電力を抑えているように感じますが、どちらが節電なのでしょうか。

ダイキンの検証では、日中11時間(8:00~19:00)つけたままにして、消費電力を計測したところ、1か月あたりの電気使用量を比較して、風量「自動」の方が節電になりました。

風量を「弱」にすると、熱交換器を通過する空気の量が減り、部屋を涼しくするために時間がかかってしまいます。エアコンの消費電力の8割を占める「圧縮機」の運転に多くの電気が使われることになります。

②風向「ななめ下」と「水平」

実は「風向」も電力消費量に影響します。では、節電対策としてはどちらが適切なのでしょうか?

おすすめは「水平」です。

そのポイントは「空気の重さ」です。

冷たい空気は重く、床付近にたまる性質があるため、「斜め下」にするとエアコンより上、天井付近の空気が冷えにくくなります。

部屋が涼しくなっていても、天井付近の暖かい空気をエアコンが感知し、より涼しくしようと必要以上に運転してしまうことで、さらに電力を使ってしまいます。