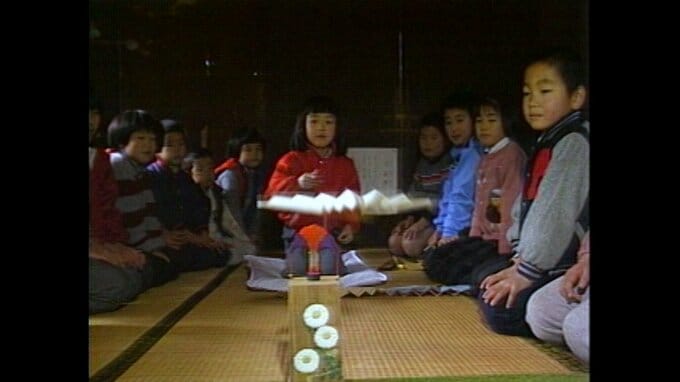

昭和60年(1985)1月、阿蘇郡南小国町の満願寺に伝わるお正月遊び「投扇興(とうせんきょう)」の映像です。

投扇興は、小さな台座(= 枕)に扇形の的(= 蝶)を立たせ、それに向かって扇子を投げる遊びです。投げ終わった後、枕、蝶、扇子がどんな位置関係になっているかで点数が付いており、その点数を競い合います。200年前から伝わるこの伝統遊戯に地元の子供達が挑戦しました。当時ニュースはこう伝えています。

「的を目掛けて扇を投げ、その優劣を競い合う投扇興(とうせんきょう)が今も阿蘇郡南小国町の満願寺に伝わり、冬休み中の子供達が昔ながらの遊びを楽しみました。

阿蘇郡南小国町の満願寺には、毎年お正月になるとして古くから伝わる投扇興の源平合戦を行うため、近所の子供達が集まります。

投扇興とは読んで字のごとく、扇子を的にめがけて投げ、その優劣を競い合う遊びで、小さな扇形の的を蝶(ちょう)と呼ぶため 別名<蝶落とし>とも呼ばれています。源氏と平氏に分かれた子供達は1人5枚ずつ扇子を投げ、蝶と扇子が落ちた状態によって点数がつけられます。

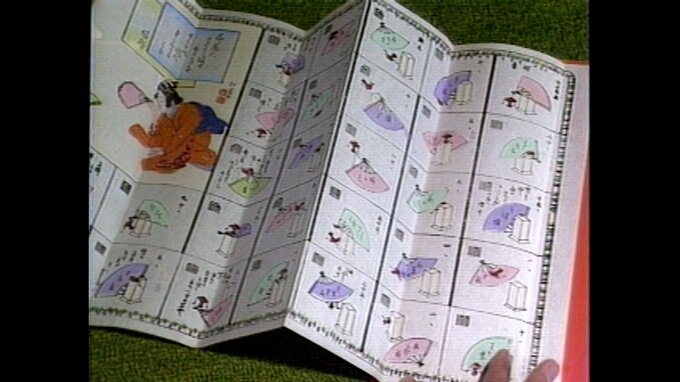

点数は源氏物語の54帖に因んで、細かく54通りに点数分けされています。例えば蝶が落ちて扇の上に乗った場合は<蝶乗り>で30点。台を挟んで扇と蝶が分かれた場合は<つき分け>で25点、といった具合です。

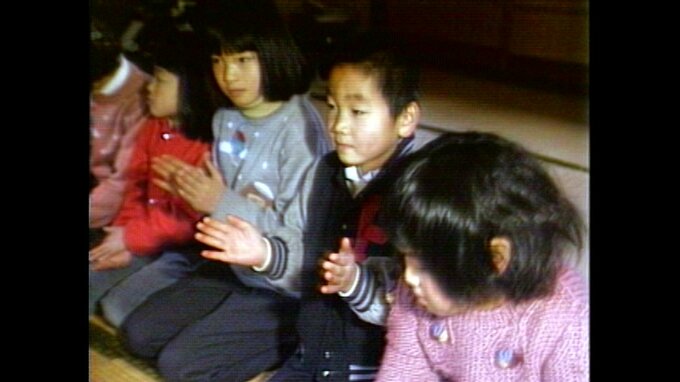

しかし、一年振りに扇を手にした子供達は、なかなかうまくいかない様子です。」