この夏にも横浜市の百貨店でうなぎを買った客や「サマーソニック」で弁当を食べたイベントスタッフが、食中毒の症状を相次いで訴えました。

連日暑い日が続く熊本県内でも、7月25日から食中毒警報が発令されていて、引き続き衛生管理に注意が必要です。

熊本県内での今年の食中毒発生件数は8件114人(8月16日時点)と、既に去年1年間の5件51人を上回っています。

では食中毒を未然に防ぐため、家庭でできる対策は何なのでしょうか。(一部初出:2023年7月31日)

“食中毒予防”の『3原則』とは?

暑い時期、熱中症に加えて気を付けるべきなのが『食中毒』。

熊本県は「食中毒注意報・警報」を発令し注意喚起をしています。では、そもそもどういう条件で警報は出るのでしょうか。

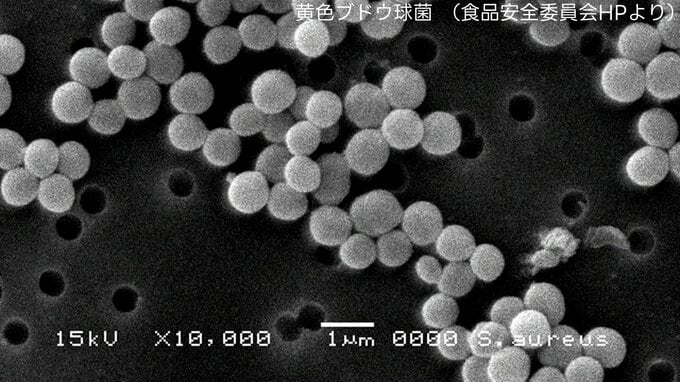

最も警戒を呼びかける食中毒警報は「週間予報で7日間連続して最高気温が35℃以上」が発令の主な条件になっています。つまり、気温の高い日が続くと細菌が増殖しやすいということ。

では衛生管理に詳しい笹岡さんに、食中毒の予防法を伺いました。

熊本県健康危機管理課 笹岡奈々さん「1番増殖の早い菌で2時間後には食中毒を起こす菌量まで増殖するので、作った料理はすぐ食べてください」

また、弁当の場合は十分に冷まし、抗菌シートを用いることも効果的です。

笹岡さん「食中毒菌をつけない、増やさない、やっつける。この三つをきちんと守れば、重大な事故は起きないと思いますので実践してもらえれば」