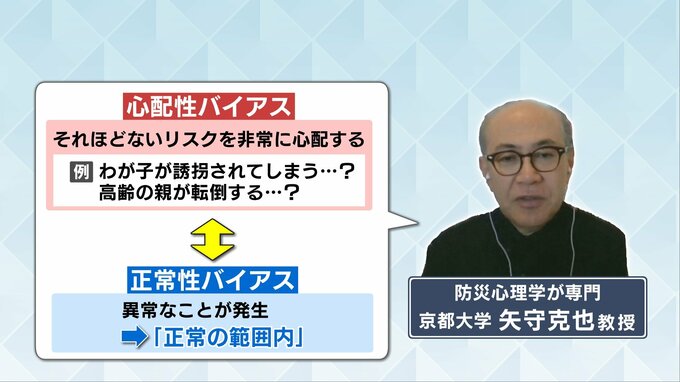

「それほどないリスク」も意識する

矢守教授は避難を自分事として捉えるために『心配性(しんぱいしょう)バイアス』という言葉を提唱しています。異常が発生した時に正常の範囲内と思ってしまう心理学用語「正常性バイアス(例:火災報知機が鳴る→誤作動かな?)」とは逆の心理状態のことです。

人間は正常性バイアスだけでなく、この『心配性バイアス』に陥ることもあると言います。

例えば「わが子が知らない人について行ってしまって誘拐されてしまうのではないか」「高齢の親が転倒して大けがをするのではないか」など、確率的に言えばそれほどないリスクを非常に心配するという経験はありませんか?

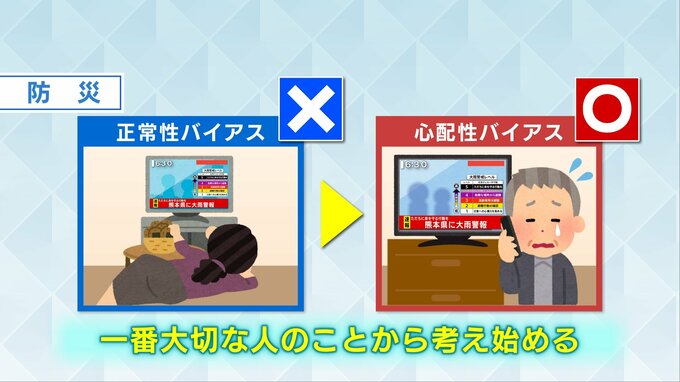

矢守教授は、防災の場面で正常性バイアスに陥ることが問題なのであれば、こういった『心配性バイアス』が働くように工夫して防災対策を進めると良いとしています。

そして『心配性バイアス』を働かせるためには、自分にとって一番大切な人のことから考え始めることが大切です。

「孫のため」「親のため」に何ができる?

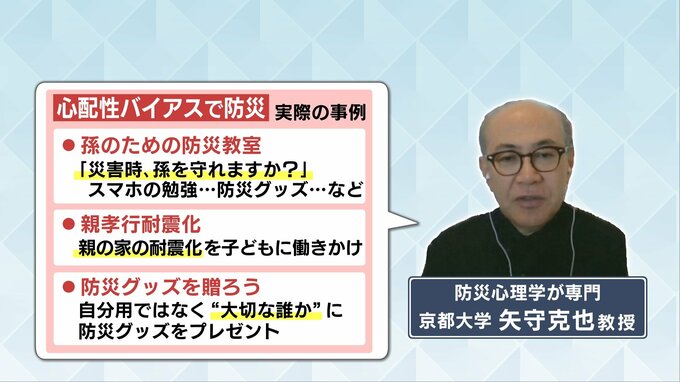

「一番大切な人のことから考える」取り組みにはどんな事例があるのでしょうか?

事例①:孫のための防災教室

高齢者に「災害時、孫を守れますか?」という講座を開いたところ、嫌がっていたスマホを勉強し始めたり、避難所の場所を調べたり、防災グッズを持って出かけたりするようになった。

事例②:親孝行耐震化

「地震は大丈夫だろう」「先も長くないので耐震化はしなくていいかな…」という親の家の耐震化をさせるために、子どもに「実家の耐震化をしませんか?」と働きかける

事例②:防災グッズを贈ろう

大切な誰かに”防災グッズ”をプレゼントして、自分用にも買うきっかけにする

防災について考える時、まずは「大切な人を守るためにどうすれば良いのか」を考える。それが、自分や周囲の命を守ることにつながるかもしれません。

======================

矢守克也 教授

京都大学防災研究所 副所長

著書に『防災心理学入門』など

======================