戦の2年近く前にはすでに破綻

私もこの本を読んで、気付かされました。軍は民間から船員ごと借り受けるわけですが、民間の船は普段、国外から国内へ、国内から国内へと資源を運んでいます。でも、軍がどんどん徴用してしまえば、資源を運ぶ船が足りなくなり、兵器も増産できなくなります。民間の船が減ったら、国民が生活を我慢すればいいというものではないのです。

なのに、軍は「何とかなる」とどんどん借り上げてしまいました。武装も間に合わず、護衛する海軍もいない借上船は、どんどん撃沈されていきます。敗戦のすでに2年から1年前には、南方から資源を運ぶことはほぼできなくなりました。「国力」という観点から、この段階で戦争の構図は決定的に破綻した、と堀川さんは見ています(293ページ)。

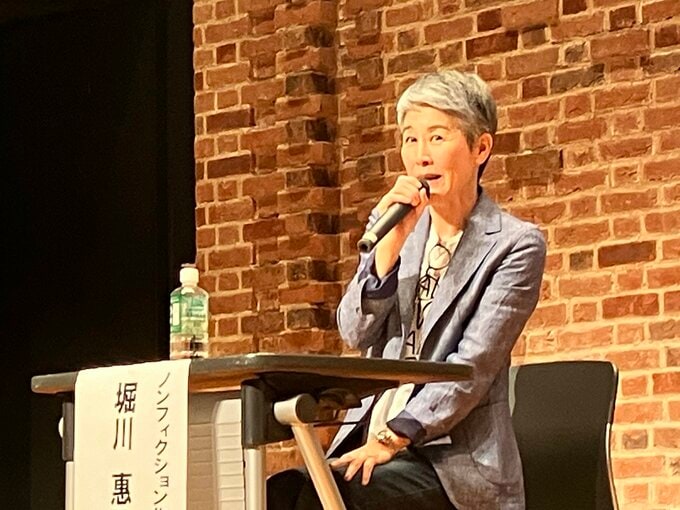

堀川惠子さん

やっぱり日本という国は「島国」、周りが全部海なんですね。国境線を持っていません。だから外に出る時は、必ず船が要ります。もちろん飛行機は使えますけれども、輸送力の点では船しかない。ということは、戦争になった時に、船がなければ戦えない国なんですよね。物を運ぶだけではなくて、外から物を運んでくる必要もあるわけです。

堀川惠子さん

吉田さんがおっしゃった「何とかなる」という言葉。本書の主人公である田尻昌次という陸軍船舶司令官が、日中戦争の時代から日本は船が足りてなかったので、非常に大雑把な言い方をすれば「もうこのままだととてもじゃないけれども、国民の生活が干上がっちゃうよ」「これでさらに太平洋戦争なんて起こしたら、負けるに決まっているじゃん」と軍に進言したことによって、本当に罷免されてしまう。でもこれって考えてみたら当たり前のことなんですよね。

堀川惠子さん

それでも太平洋戦争に進んだ。確かに船はない。今もし戦争が起きて海上封鎖でもされたら、今自分たちが持っている石油は1年半しかもたない。「1年半しかもたないんだったら、今叩いておかないと大変なことになる」という逆の論理を使って、「ま、やれば何とかなる」と、吉田さんがお伝えくださったような形で進んでいきました。でも何とかはならなかった。「外から物を運んでくる」という視点で考えれば、最初から勝てっこない戦だったことは、後から見ればわかるんだけれども、渦中に身を置いて当時から「勝てない」と言っていたのが田尻中将であった、ということです。

頭がいいはずのエリートたちが、どうしてこんな愚かな判断をしてしまったのでしょうのか。誰もがわかっていても発言できない雰囲気があったのだろうと思います。